都灵裹尸布作为宗教和历史领域极具争议的圣物,长期以来吸引了无数学者、信徒和大众的关注。这块裹尸布上模糊的人体影像被认为是耶稣基督的被裹尸巾,因此在信仰层面具有极高的神圣价值。然而,关于其影像成因的科学探讨却一直没有定论。最新研究成果提出了一种不同于传统认知的解释,即裹尸布上的图像很可能源自一件低浮雕雕像,而非直接由真实人体所形成的印记。这一发现不仅将裹尸布的来源和制作方式带入全新讨论,也对其真实性产生重大影响。都灵裹尸布自14世纪首次被公开以来,就围绕其影像的成因产生了众多假设。

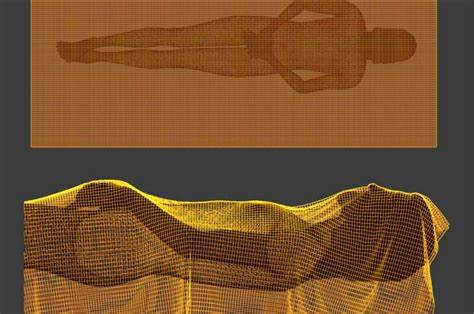

从早期的宗教奇迹到后来的摄影技术复制,学术界和民间对其真实性的怀疑和信仰交织在一起。部分研究尝试通过碳14测定法对裹尸布进行年代鉴定,结果显示其年代大致为中世纪晚期,时间与耶稣生活的时代相差甚远,加深了伪造论的声音。尽管存在质疑,裹尸布上的影像依然深刻影响着无数人的信仰和文化认知。而这次基于低浮雕雕像的假设为多年来的科学探索注入了新的视角。最新研究团队利用先进的数字成像技术与三维扫描技术,对裹尸布影像进行了细致的分析。通过与历史文献中记载的多种低浮雕艺术品进行对比,发现裹尸布图案的形态特征与某些常见的低浮雕形象高度匹配。

尤其是在光影效果和轮廓细节的展现上,裹尸布图像表现出典型的低浮雕特征,这与人体直接形成痕迹的自然不规则性大相径庭。研究者指出,人体自然形成的印记通常伴随着体表三维结构和微妙的质地变化,但裹尸布影像呈现出类似人工刻画的均匀性和平滑轮廓。这种特征极难通过自然接触或偶然现印解释,反而更符合雕塑艺术中抹面和揉光技法的表现。文化和艺术史的视角同样支持这一观点。在中世纪及之前,浮雕艺术广泛用于宗教塑造和祭祀典仪,低浮雕因其视觉丰富和易于表达宗教题材而占据重要地位。裹尸布的图像若源于低浮雕,有可能是某种宗教用具或者祭祀象征的复制品或衍生品,而非真体的实际遗迹。

尽管这一定程度上挑战了裹尸布作为耶稣埋葬布的传统认知,它也丰富了我们对这件艺术品和文物复杂历史的理解。社会反响方面,对于这项研究结果,观众和专家的反馈表现出显著分歧。部分宗教团体坚持裹尸布的神圣性,认为科学不能完全否定其奇迹般的属性。另一方面,更多的学者和历史学爱好者则欢迎这一具备科学依据的解释,认为其有助于厘清裹尸布的真实面貌,并促使相关研究向更加理性的方向发展。未来对都灵裹尸布的研究将可能朝着多学科融合的方向推进。结合物理学、化学、艺术史和数字成像技术的交叉研究,有望进一步揭示裹尸布影像形成的微观机制。

尤其是对低浮雕艺术品的详细分类和源头追溯,将为考古学和文物鉴定提供宝贵线索。无论最终的科学结论如何,都灵裹尸布作为文化和宗教符号,其历史价值不容忽视。它反映的是人类对神秘与信仰的探索,以及艺术与科学不断求真的精神。低浮雕假说虽改变了以往对裹尸布的认识,但也为多样化解读提供了契机。综上所述,最新研究提出的都灵裹尸布图像与低浮雕雕像吻合的发现,为古老的裹尸布真伪争议注入新的理论依据。通过现代科技的辅助挖掘,裹尸布的秘密逐渐被揭开,更接近历史真实,也引发了更加深刻的文化和宗教反思。

未来相关领域的持续探索,将不断丰富人类对这块神秘裹尸布的认识,推动历史学与科学的共同进步。