在数字艺术迅猛发展的今天,许多艺术家和程序员逐渐对复古微型计算机产生浓厚兴趣,尝试将现代艺术创作应用于1979年及其邻近年代的经典计算机。这些计算机拥有极为有限的硬件性能,特别是在显示分辨率和色彩深度方面,与现代设备存在天壤之别。通过探索如何在这些限制条件下进行艺术创作,可以更好地理解数字图像的本质,同时为复古计算机艺术注入新的生命力。艺术创作的第一步是认识并适应目标平台的技术限制。1979年及1980年代初的计算机,例如Atari 800系列,通常配备低分辨率显示模块,分辨率通常仅为160×192像素,且颜色数量极为有限(例如仅支持4种颜色)。这意味着细腻的线条细节和复杂的纹理将因分辨率及硬件采样频率限制而消失。

因此,艺术家在绘制初稿时,应坚持“从小做起,保持简单”的原则,避免花哨的细节,重点突出轮廓和基本形态。一个有效的做法是首先用铅笔在传统纸张上绘制宽约三英寸的小草图,这样既便于掌控构图,又有助于后续数字化处理的分辨率匹配。接下来,将手绘草图通过扫描工具或者数字摄影数字化,随后将图像缩小至略高于目标设备实际分辨率的“工作分辨率”。例如使用640×480像素的VGA分辨率作为工作画布,可提供一个介于现代显示和复古平台的平衡点。此分辨率不仅在数值上稍高于Atari 800的160×192,也方便后续缩小至目标平台分辨率时保留重要视觉信息。实际上,旧CRT显示器的屏幕比例约为3:4,因此在设计时也需考虑横纵比例的协调,以避免图像变形或细节遗失。

草图数字化并缩放后,下一步是制作线条艺术。线条应具有清晰的边缘、适中的粗细,避免过细的线条在缩小后消失不见。线条艺术可以通过数字画板手绘,也可以使用基于向量的绘图软件完成,关键是确保线条的对比度高于背景,便于转换至低分辨率和有限色彩环境下的渲染。色彩管理是复古计算机艺术中极具挑战的部分。以Atari 800 ANTIC模式E为例,它仅支持4色模式,这意味着艺术家必须极度节制使用色彩,不能依赖多种局部丰富色彩表现细节。相对可行的方式是利用黑、白及两级灰度来构建层次。

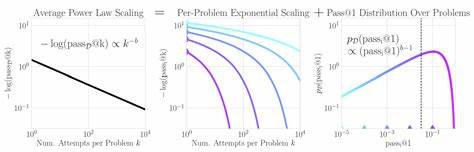

通过使用“扁平着色”(flat shading)作画,可以实现类似卡通式的图形,颜色边界明显,视觉上简洁且富有冲击力。另一种方法则是采用“调子绘制”,通过灰度渐变与抖色技术(Dithering)模拟更多层次的亮度变化,从而在有限色彩下赋予图像更多细节和质感。抖色技术在此尤为关键。它利用像素级点阵分布,通过错位和错误扩散算法分散颜色或灰度,营造出视觉上的连续色调假象。尽管抖点会引入噪点,但能显著提高动态范围的表现力,避免色彩平铺带来的单调和生硬。选择平滑的调色抖动还应考虑目标平台的像素大小和显示特性。

低分辨率、高像素面积的显示屏对雾状抖色的表现会相对朦胧,因此抖色应尽量限制在边缘等高对比度区域,避免过度点缀导致画面散乱。在实际操作层面,常见的现代图形软件普遍支持调色抖动和调色板映射,但是对于复古计算机的固定调色板往往支持不足,且很多现成算法缺乏对目标色彩精细调节的灵活性。为此,有些开发者会设计专门的工具,例如针对黑白抖色的交互式调节程序,用于调整错误扩散强度和色彩映射,以达到更加理想的视觉效果。完成色彩调整及抖色过程后,可以使用工具将生成图像转换为复古电脑可识别的文件格式。例如,对Atari 8位机用户来说,Graph2Font等工具能直接将处理后的位图转换为可执行的.xex文件,方便实机测试展示。值得一提的是,尽管Atari 8位机拥有丰富的色彩能力,许多爱好者仍偏爱使用单色显示器,这类仪器拥有极佳的清晰度,有时能带来更锐利的视觉效果。

对于更高级别的设备,比如Atari ST,中间分辨率640×200也只支持4色,这与Atari 800相比拥有更高的横向像素数。对于这些设备,同样适用上述缩放及色彩处理流程,但线条清晰度的提升使得扁平着色风格更为合适,因其能完美展现明确的边界层次和轮廓细节。整个过程表明,现代数字艺术技术与复古计算机的结合虽具挑战,却富含乐趣和学习价值。它使艺术家必须重新思考图像构成的基本元素,将注意力集中于构图、线条和有限色彩表现的深度挖掘。此过程不仅是艺术创作,更是对数字视觉表达的重新审视与创新。综上所述,为1979年及邻近年代的复古计算机进行艺术创作,在保持原有硬件限制的前提下,艺术家需从简洁的草图入手,合理选择工作分辨率,精心设计线条艺术,并通过巧妙的色彩映射与抖色技术最大化有限色彩的表现力。

借助专门的转换工具,将数字作品以复古格式呈现在实机屏幕上,不仅是一种怀旧,更是一次跨时代的创意探索。未来,随着相关工具和技术的发展,这一领域将持续吸引更多创意人才投入,推动复古计算机艺术焕发新的生命力。