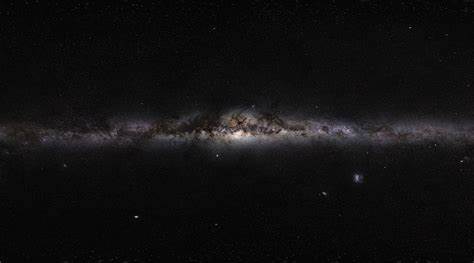

在浩瀚的宇宙中,星系不仅仅是由闪烁的恒星组成,更隐藏着一种神秘且无形的物质——暗物质。早在恒星形成之前,暗物质已经通过引力吸引着普通物质,搭建起宇宙中星系和星体形成的无形支架。如今,科学家们普遍认为几乎所有星系都被巨大的暗物质晕包围,这些晕延伸至超出我们肉眼所见的星系边界,牢牢抓住高速运动的恒星,防止它们被甩出星系的引力范围之外。尽管暗物质至今未被直接观测,但它在星系动力学中的作用却显而易见。然而,关于普通物质对暗物质的影响,却鲜有深入研究。近期的研究突破了这一传统认知,揭示了普通物质如何反向作用于暗物质,从而为理解暗物质的行为带来了革命性视角,并指导科学家进一步寻找暗物质的直接证据。

星系的螺旋臂以其壮丽的形态吸引着无数人的目光,银河系的螺旋臂如旋转的风车般展现出璀璨的恒星和炽热的气体,这些被称为密度波的结构,其实是一种恒星和气体在旋转时经过的交通堵塞区域。而最新的模拟研究表明,这些华丽的星系结构在暗物质晕中也投射出隐形的阴影——幽灵般的暗物质旋涡。这些暗物质漩涡环绕在星系的螺旋臂上方和下方,似乎是星系普通物质对暗物质晕产生引力扰动的结果。暗物质旋涡的发现得益于先进的计算机模拟技术。科学家们通过模拟大量代表恒星、气体和暗物质的粒子,追踪它们数百万年的变化轨迹。通过分析这些模拟数据,研究团队首次观察到暗物质粒子运动中明显受到螺旋臂引力扰动的印迹,暗物质形成的旋涡滞后于恒星螺旋臂,形成了一种“影子”结构。

这个现象实际上早在1943年便有理论基础。诺贝尔奖得主钱德拉塞卡提出的“动力学摩擦”效应描述了一种大质量物体通过均匀分布的轻小粒子群时,会在后方形成引力波动产生的尾迹,从而产生阻力,减缓自身速度。类似的效应在银河系的卫星星系轨道运动中已有观测证据,表明它们正因这一阻力而逐渐向银河系中心螺旋式靠近。科学家们将这一原理应用到星系的螺旋臂上,提出普通物质的密度波可能在暗物质晕中激发类似的引力尾迹,进而影响暗物质的分布形态。长期以来,天文学界对重子物质(恒星及气体)和暗物质互动的认识不足,导致早期星系形成模型未能与观测结果完全吻合。新发现强调了将重子物质反馈纳入模型的重要性,帮助科学家更准确地模拟星系的真实演化过程。

除了理论研究,科学家们还积极探索如何在实际观测数据中捕捉这些暗物质旋涡的痕迹。银河系由于其相对接近,为此类研究提供了宝贵机会。天文观测技术的进步使得对暗物质在太阳附近盘面的密度测量精度不断提升,如果未来能在整个银河盘面检测到类似的暗物质密度波动,或将为暗物质旋涡的存在提供强有力的证据。此类发现不仅改变了我们对暗物质空间分布的认识,也对直接探测暗物质的实验设计有着重要影响。更精确地了解暗物质在星系内部的密度和运动状态有助于优化探测设备的灵敏度和目标选择,增加捕获暗物质粒子的可能性。暗物质探寻是现代物理学最大挑战之一,追溯其存在和性质已经持续近百年。

如今借助高性能计算模拟,科学家们正在打开一扇理解宇宙深层秘密的新窗口。幽灵般的暗物质旋涡不仅展示了星系内复杂的动力学过程,也提示了神秘物质与我们熟悉的普通物质之间更加紧密的联系。未来的观测和研究或将帮助我们破解暗物质真正的面纱,从未知走向已知,揭示宇宙运行的根本规律。随着模拟技术与望远镜设备的不断进步,人类在探索宇宙暗物质的道路上将越走越远。暗物质漩涡的发现,不仅是科学家智慧与毅力的结晶,更是通往揭开宇宙奥秘的关键一步。我们期待未来研究揭示更多隐藏在星光背后的暗物质谜团,推动宇宙学和基础物理学迈向新的辉煌。

。