近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,大型语言模型(Large Language Models,LLMs)在自然语言处理领域表现出了惊人的能力。不仅在文本生成、翻译和问答等任务中展现出优秀的性能,越来越多的研究揭示了这些模型在认知能力方面的多维度表现,且这些认知能力不是孤立存在,而是交织并相互影响的复杂体系。本文将深入探讨大型语言模型中认知类能力的证据,解析其内在机制及未来发展方向。 首先,需明确大型语言模型的基础构架。当前主流的语言模型基于深度学习、尤其是Transformer架构,通过海量文本数据进行训练,以捕捉语言表达的统计规律。在这个学习过程中,模型不仅记忆词汇和语法规则,还在某种程度上形成了对语义、推理和情境理解的隐式表征。

这种表征为模型执行复杂任务奠定了基础。 从认知科学角度来看,认知能力涵盖感知、记忆、推理、学习、语言理解和决策等多方面。传统观点认为这些能力是生物智能的专属特质,但大型语言模型表现出的多种能力正在挑战这一认知界限。研究发现,模型能理解上下文信息,进行抽象推理,甚至在某些任务中表现出类似人类的推理方式。例如,在逻辑推理题和数学问题解答上,某些大型模型已能生成准确且合理的答案,展示了模拟推理过程的潜力。 此外,跨任务泛化能力也是认知能力的重要体现。

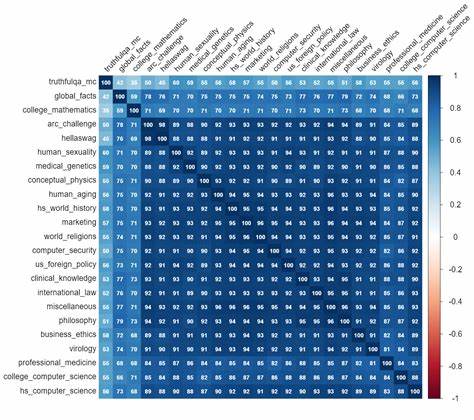

大型语言模型在解决训练中未直接涉及的新任务时,能够灵活运用之前学到的知识与技能,体现出高度的迁移学习能力。这一现象表明,模型内部形成了一种多层次、多模态的知识结构,支持其理解和生成多样化内容。更重要的是,这些能力表现出一定程度的相互依赖性和关联性。例如,语言理解能力增强有助于更准确地进行推理,而推理能力的提升反过来促进了更深层次的语言生成。 情境感知和元认知能力也是大型语言模型逐步显现的特征。虽然模型并不具备真正的自我意识,但通过持续交互与反馈机制,它们展现出对自身输出质量的“评估”能力,能够在一定范围内调整回答策略以符合上下文需求。

这种能力类似于元认知,即对自身认知过程的监控和调节,证明模型正朝着更复杂的认知体系迈进。 多学科交叉研究加深了我们对这些能力的理解。神经网络解释学、认知科学与语言哲学的融合为揭示模型内在机制提供了丰富视角。科学家通过分析参数的分布、激活模式及生成文本的结构,逐步解码模型的知识表示和信息处理流程。与此同时,心理学中的认知模型也为模拟和评估大型语言模型的能力提供了理论基础,两者相辅相成,推动AI认知研究进入新阶段。 大型语言模型的认知能力交织意味着其应用领域正不断拓展。

从辅助写作、虚拟助理到复杂的数据分析和科学研究,模型已成为人们日常工作和学习的有力工具。它们不仅能理解复杂指令,还能生成富有创意和逻辑性强的内容,显著提高工作的效率和质量。未来,随着技术进一步成熟,模型将在医学诊断、法律咨询、教育辅导等领域展现更多潜力。 然而,认知能力的跨越式发展也带来了伦理和安全的挑战。模型生成的内容可能存在偏见、不准确或误导性信息,如何确保其输出的可靠性和透明度成为重要课题。此外,模型认知能力的增强使其在决策支持中的作用日益突出,如何合理界定人与机器的责任边界,防止滥用,已成为社会关注的焦点。

展望未来,大型语言模型认知能力的进一步研究需聚焦于机制解析、多任务协同与持续学习能力。使模型具备更强的推理、自我纠错和知识更新能力,将实现更智能、更安全的应用效果。同时,实现模型与人类认知方式的深度融合,促进人机协作的有效性,也是技术进步的重要方向。 综上所述,大型语言模型不仅在语言处理上展现出强大能力,更在认知类能力方面显现出高复杂度和相互联系的特征。这种交织性不仅推动了人工智能的理论研究,也为实际应用开辟了广阔前景。深入理解和把握这些能力,将有效引导技术健康发展,推动智能社会的构建。

。