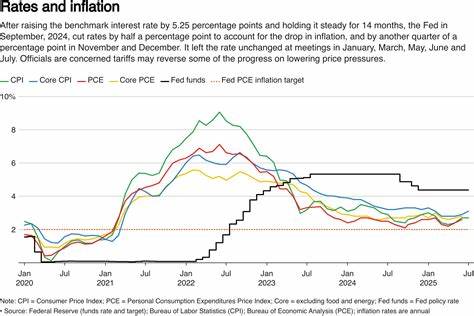

近年来,全球经济面临着多重挑战。通胀率持续走高,生活成本攀升,许多民众和企业都感受到了通货膨胀带来的现实压力。然而,尽管通胀状况令人担忧,主流央行采取的货币政策却并未出现意料中的大幅降息。相反,利率维持高位甚至有继续上涨的趋势,背后反映的是经济走弱对政策决策产生的更大影响力。当前的经济形势表明,单纯的通胀因素不足以成为降息的合理依据,而经济放缓才是影响未来利率调整的重要变量。首先,通胀的持续存在往往激励中央银行提高利率以遏制物价上涨。

这是一种典型的货币政策反应机制,旨在通过提高借贷成本减少市场流动性,从而降低消费需求和投资热情,缓和通胀压力。虽然高利率会给经济带来短期负面影响,但在抑制价格快速上涨方面起到了关键作用。因此,当通胀率高企时,央行更可能维持高利率或者进一步加息,而非降息。另一方面,经济增长的放缓对货币政策的推动作用同样显著。经济疲软往往伴随着企业盈利下降、失业率上升,以及消费者信心减弱,整体需求减弱导致经济陷入低迷状态。此时,央行为了刺激经济,往往考虑降息以降低融资成本,鼓励企业和个人增加投资和消费。

利率下调能够激活市场活力,避免经济进一步下滑。因此,经济增长放缓才是利率调整的更直接和敏感的驱动因素。当前全球经济环境呈现出复杂多变的特点。一方面,疫情后的供需失衡及地缘政治紧张导致价格压力持续,通胀难以快速缓解。另一方面,许多国家的经济复苏态势不稳,部分地区正面临增长放缓甚至衰退风险。在这样的双重压力下,央行如何平衡控制通胀和支持经济增长成为政策制定的核心难点。

市场普遍预期,只有在经济数据明显显示放缓迹象,且通胀有稳定甚至回落趋势的前提下,降息才会成为央行的选项。换言之,通胀仅靠高利率不能完全解决,但降息也必须建立在经济疲软的基础上。近年来,美联储等主要央行的政策调整充分体现了这种思路。美联储面对高通胀,采取了持续加息的策略,以防止通胀预期失控。同时,根据经济增速和就业数据的变化,政策制定者灵活调整加息节奏和步伐,努力在遏制通胀和避免经济硬着陆之间取得平衡。对中国及其他新兴市场而言,同样面对类似挑战。

通胀压力虽有存在,但经济增长下行风险加大,刺激需求的货币措施备受关注。但央行也须谨慎权衡,避免因迅速降息带来新的经济风险。展望未来,货币政策的有效性和前瞻性尤为重要。在通胀持续的环境下,单纯降息不仅难以直接缓解价格压力,反而可能助长通胀预期,导致长远价格和金融稳定的风险增加。相反,若经济出现明显放缓甚至进入衰退区间,及时适度的降息或其他货币宽松政策,则有利于稳定市场信心、激活经济活力,减轻经济下行压力。因此,关注经济指标变化,尤其是GDP增速、就业状况与消费数据等,对判断未来利率走势尤为关键。

通货膨胀和经济增长两个因素相互交织,影响货币政策决策的复杂性不断增加。政策制定者需要结合多方面信息,灵活应对,不断调整策略以适应变化的宏观经济环境。对于投资者和普通民众而言,认识到利率调整背后的经济动因,有助于更好地预判市场趋势,合理安排资产配置和资金管理。总结来看,尽管高通胀是当前经济痛点,但并不足以直接促使央行降息。相反,经济增长放缓才可能成为推动利率下调的真正动力。货币政策的调整必须在抑制通胀和维持经济活力之间寻求平衡。

随着全球经济形势的不断演变,鉴别关键驱动因素,及时把握政策走向,将是各方应对未来挑战的关键所在。