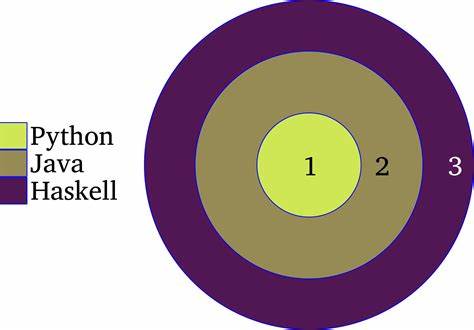

在当今数据驱动的时代,数据处理的效率直接关系到业务决策的速度和质量。Python凭借其丰富的生态系统和易用性,成为数据科学领域的主流语言,尤其是其Pandas和Polars两个数据框架备受关注。而Haskell作为一门纯函数式编程语言,因其独特的语言特性和高性能潜力,也正在受到越来越多开发者的关注。本文将深入探索Haskell数据框架与Python数据框架的性能表现,通过对比基准测试,揭示两者在实际应用中的优劣势,帮助开发者选择适合自身需求的工具。 近年来,Michael Chavinda致力于开发一个基于Haskell的数据框实现,虽然主要关注点是改善用户体验和编码便利性,但性能不可避免地成为讨论焦点。为了建立性能基线,他针对已有C++数据框实现的一个小型基准测试进行借鉴。

该测试涉及生成包含三列随机数字的数据框,执行统计分析,并根据特定条件筛选元素。由于这些操作主要是对底层数组的遍历检测,因此测试结果更反映底层数组性能,而非复杂的数据框特定操作,如groupBy、pivot和melt等。基准测试使用了Haskell的Criterion库来统计性能数据。值得注意的是,Python的实现包括额外的进程启动开销,因此性能结果存在一定误差波动。测试时选择了规模为1亿、1.5亿和3亿的数据量,Polars和Pandas因内存消耗过大,在多数场景下无法完成3亿数据的测试。 测试结果显示,在1亿数据规模下,Haskell执行时间约为6.343秒,Polars为6.607秒,Pandas则为9.874秒。

随着数据量增长到1.5亿,Haskell耗时9.063秒,Polars 10.607秒,Pandas达到17.65秒。3亿数据规模时,Haskell仍能完成测试,耗时15.260秒,而Polars与Pandas因内存限制未能运行完成。整体来看,Haskell的数据框操作性能大致与Polars相当,且大约是Pandas的两倍。这一结果对纯函数式编程语言在数据处理领域的潜力提出了积极信号。 除了基础的扫描操作,复杂的groupBy操作也被纳入对比范围。以加州住房数据集为例,测试代码流程包括读取CSV文件、按照ocean_proximity字段分组,并计算分组内median_house_value的最小值和最大值。

结果显示Haskell在该任务上的执行时间为119毫秒,Polars为227毫秒,Pandas则为376毫秒。虽然Polars的实际性能可能因Python进程开销而更接近Haskell,但这一结果依然表明Haskell在分组统计中的强大性能优势。 性能表现的差异与语言自身设计、底层内存管理和执行模型密切相关。Haskell的纯函数式编程特点帮助它通过严格的惰性求值和内存控制优化运行流程,而Python因为动态类型及解释执行的特性,天然带来一定的性能瓶颈。Polars作为基于Rust的现代数据框库,虽然有着较好的性能表现,但目前在某些大规模数据操作上仍然面临内存限制。 在未来性能优化方面,作者提及了多项潜在方向。

当前测试均基于单线程执行,充分利用多核CPU并行处理能力被认为是提升性能的重要途径。同时,采用SIMD指令集的硬件向量化优化也能显著提高数据处理速度。Haskell可以结合HaskTorch张量库或BLAS库等,进一步挖掘底层硬件加速潜力。随着对更复杂数据框功能支持的逐步完善,持续的性能调优将对Haskell数据框的竞争力产生积极影响。 除了性能,数据框的易用性和生态系统也是选择编程工具时的重要考量。Python数据框拥有成熟且庞大的用户基础及丰富的第三方库支持,方便完成从数据预处理、分析到建模和可视化的全流程工作。

相比之下,Haskell在数据科学领域生态尚不成熟,但其类型安全、高度抽象的语言特性适合构建稳定且高性能的系统。对于对性能要求极高或偏好函数式编程范式的用户,Haskell的数据框实现提供了有力且可靠的替代方案。 总的来说,本文基于具体的性能测试数据,为读者展示了Haskell与Python在大规模数据处理时的实际表现。Haskell数据框凭借其卓越的底层性能表现,展现出与流行Python框架相当甚至超越的能力。伴随后续的多线程与硬件加速支持,Haskell有望在数据科学和大数据处理领域中占据更重要的位置。未来,随着社区投入的增加和工具链的完善,跨语言的数据框比较将越来越丰富多样,推动整个数据处理生态走向更高效与创新。

对于数据分析师、算法工程师和开发者而言,深入理解不同语言和框架的优势,合理选择技术栈,将成为提升数据处理效率和应用效果的关键所在。