洞察性问题解决因其能够带来瞬间、深刻的新视角而被广泛关注,这种“顿悟”或“Aha”时刻往往让人茅塞顿开,迅速破解之前难以解决的难题。在心理学领域,洞察的问题解决方式区别于传统的逐步分析思路,具有突然实现答案、对解决方案充满确信以及伴随强烈情感波动等显著特点。然而,尽管洞察性问题解决的重要性被广泛认可,其背后的动态搜索机制依旧鲜有清晰阐述,尤其是“远距离探索”这一核心过程日前才逐渐浮现于研究视野。最新发布于《Communications Psychology》上的一项研究,以日本远程联想测验(Remote Associates Test,RAT)为实验工具,利用大量参与者数据与精确的模拟模型,揭示了远距离探索在洞察性问题解决中的关键作用。研究显示,洞察产生的解决方案过程伴随在解题空间内进行广泛且跳跃性的探索,显著拓展了潜在解决途径的范围,提升了找到创新答案的机会。传统观念常将问题解决视为在已知线索连续推进的过程,而洞察则突破了这一限制,强调从固定思维模式中解放,跨越表象廉价关联,发现深层语义结构间的长距离联系。

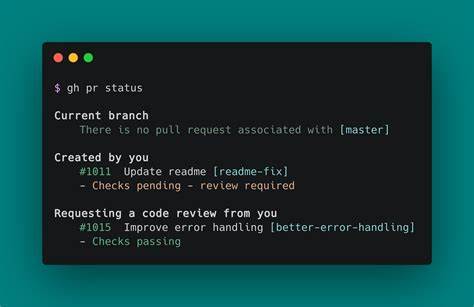

该研究采用日语复合远程联想测验(CRA),通过设定特定约束与引入“固定性线索”操纵,探索参与者解决问题过程中思路搜索的轨迹与范围。固定性线索往往促使参与者迷失于错误路径,产生心理定势效应,但同时,克服该定势又成为洞察性问题发生的前提。研究发现,远距离探索不仅提高了解题效率,也加强了顿悟体验的强度,表明跳脱近邻联想的限制,有助于激发灵活而富有创造性的思维。实验中运用的“思维追踪”版本RAT(TT-RAT),参与者需逐一记录想到的关联汉字,通过计算这些思考点与起始问题关键词的语义距离,研究人员得以精准量化思维探索的远近。数据显示,成功产生洞察体验的解答,其探索距离显著大于非洞察情境。同时,探索距离与顿悟的主观强度呈正相关,说明更广泛的认知跳跃与更显著的顿悟感受紧密相连。

为了更深入理解这一过程,研究团队构建了模拟模型,包含“固定性因子”、“去固定因子”及“探索容量”三大核心参数。该模型以日本语语料库为基础,模拟词语间激活与竞争机制。固定性因子代表对错误思路的持续关注,去固定因子体现抑制错误选择、打破固有思维定势的能力,探索容量控制同时关注的潜在解决方案数量。模拟结果表明,洞察性问题解决倾向于具备较高探索容量,即同时考虑更多潜在方案,从而实施更远距离的认知跳跃。模型还揭示了对不同难度问题的适应性策略:简单题较适宜较小探索容量,避免不必要的分散;复杂题则需较大探索容量以涵盖更宽广解题空间。该发现为理解个体如何根据具体情境调整认知策略提供了鲜活示例。

值得注意的是,虽然去固定能力促进解脱固执思维,但它本身并非洞察生成的决定条件。洞察的产生更依赖于广度与深度并存的探索过程,强调思想的灵活跳跃与多元思路的并行考察。此结论强化了之前假设的搜索过程中的“去固定—探索”动态交互机制,展现洞察性问题解决的复杂认知特征。另一方面,实验还揭示了固定性提示对反应时间与准确率的双重影响。一方面,固定性线索增加了错误反应的发生率与答题时间,造成认知负担;另一方面,固定性线索亦能促使局部认知困境的解决,激发局部顿悟,体现洞察思维在冲突解决过程中的积极作用。这一矛盾现象表明固定与解锁之间的平衡,对于促进创造性思维尤为关键。

除此之外,研究对远距离探索概念的阐述,对于人工智能领域同样意义重大。在强化学习、自然语言处理等技术不断发展的背景下,模拟人类认知中灵活搜索与远距离跳跃的能力,是提升机器创造力与问题解决力的关键。该研究提供的模型框架和定量分析指标,为人工智能设计更具创造力的算法提供了理论基础和实践模板。未来研究应拓展至跨语言、多任务及个体差异层面,深入解构洞察思维的神经动力学基础及其对认知灵活性的影响。同时,将定量的认知建模与神经影像技术结合,或能揭示洞察过程的实时脑活动及其时空网络特征。综上,洞察性问题解决的远距离探索机制,突破了传统线性思维限制,展现认知创新的动态全貌。

它激发了更为灵活、高效且富有创造力的思维策略,对教育、创新管理及人工智能均具启示意义。深刻理解并培养这种认知能力,有助于促进科学发现、技术革新与人类智慧的持续飞跃。