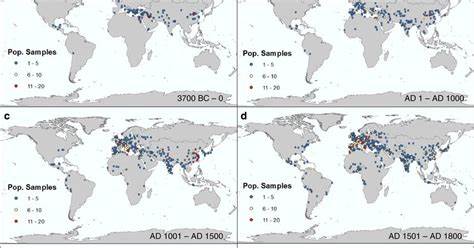

城市化作为人类文明发展的重要标志,贯穿了几千年的历史演进。从公元前3700年到公元2000年这漫长的时间跨度中,全球城市的分布及其人口规模经历了复杂而深刻的变化。深入研究这段历史,不仅可以帮助我们理解古代城市的形成和演变机制,更为现代城市规划、环境保护和社会发展提供宝贵的参考。在现代科学技术的支持下,通过建立空间明确的历史城市人口数据库,学界首次实现在全球尺度上对6000年城市化过程的系统刻画,为城市研究打开了一扇新的大门。古代城市的分布展现出密切联系着当时的农业生产力和地理环境。现代数据表明,城市兴起初期多集中于肥沃农田旁边,早期文明诸如美索不达米亚的苏美尔地区便是典型代表。

通过空间化的城市人口数据,可以验证城市成长是否与农业肥沃度呈正相关,以及不同区域间的发展差异。古代城市以往多基于零散的历史档案和考古资料,缺乏系统性的地理定位,极大限制了对城市化模式的定量分析。通过数字化、清洗和地理编码历史资料,实现了对历史上主要城市的人口估计及其地理坐标的统一整合。有意义的是,这种地理空间数据能够帮助揭示城市规模与区域资源、环境影响的关联,促进人类居住模式的跨时代比较。重要的是,这套数据集整合了两个经典研究成果的基础数据,即历史学家查德勒和政治学家莫德尔斯基对全球城市人口的编纂。通过数字化两者手工整理的表格与文字记录,研究人员不仅获得了各个城市历时的人口量级,还对其地理位置进行了精确化处理,使得古今城市的空间分布展现在全球地图上。

由此得以追踪人口重心的演变过程,发现早期人口中心主要位于中东与地中海地区,随后缓慢向欧洲和亚洲其他地区扩展,直至现代逐渐向西欧、北美和东亚聚集。研究中尤其关注如何处理不同时间点城市名的变化、多义性及拼写差异,同时对原始数据的可靠性进行评估,建立了城市位置准确度的分级体系。基于对历史数据的谨慎甄别和手工核对,保证了数据的科学有效性。城市化并非均衡线性发展,历史上多次受到战争、自然灾害、政治变迁等因素的冲击,导致人口迁移和城市兴衰。通过分析长时间的数据轨迹,我们可以观察周期性的城市兴衰规律,帮助揭示城市系统稳定性与脆弱性。该数据库同时包含了考古、人口普查、旅行日志、税收记录等多来源信息,使不同的历史时期和文化背景下的城市数据得以综合比较。

确定城市的界定标准历来存在差异,且不同时代标准不一,因此研究者必须谨慎应用这些数据并结合具体背景知识,以避免误读人口统计结果。现今城市规模迅速膨胀,顺应了全球化和技术进步背景下的人口迁移趋势。对比历史数据可以发现,现代城市人口密度和总量远超历史平均水平,引发人们对城市可持续性和环境载荷的广泛关注。该数据库不仅为历史学家提供了多期城市人口数据,也为地理学、经济学、社会学、环境研究等领域提供了宝贵素材。未来研究可基于此数据,结合卫星遥感、土地利用变迁等现代技术,构建更加精准的城市发展模型。由于历史数据存在一定程度时空缺失,研究人员应注意数据局限,并结合最新考古与统计成果不断完善。

从全球视角反观城市化进程,有助于科学界和政策制定者认知城市与农业资源分布、技术进步、经济制度等因素在推动城市变迁中的作用,进而优化城市发展战略应对未来挑战。总之,空间化近6000年城市人口数据的实现,是跨学科、多领域合作的里程碑事件,开创了人类居住史的新研究范式。通过对城市历史空间分布与规模的深度洞察,我们更加理解了城市如何嵌入自然与社会环境,及其塑造区域发展格局的方式。展望未来,借助数据的持续丰富和解析,城市研究将更有能力预测人口动态、资源需求以及环境承载性,助推全球可持续城市化迈向更平衡、更包容的发展道路。