脑保存技术作为一种前沿的生命延续方案,近年来获得了越来越多的关注和研究投入。其核心目标是在人体生命终结后,通过各种技术手段最大限度地保存大脑神经结构和信息内容,为未来医学技术发展成熟后可能的复活或再生提供可能。然而,只有确保保存过程严格保护大脑中承载记忆、个性及身份认同的关键信息,才能为这一梦想打下坚实基础。为此,建立科学、统一且可操作的脑保存质量标准成为整个领域的迫切任务。 脑保存的科学基础源于神经科学的共识:个体的记忆、意识以及个性主要储存在大脑神经元之间复杂的突触连接模式中。这些连接及其强度受神经受体类型和分布、轴突的髓鞘化程度、神经元外部的结构网络等多种微观因素影响。

这意味着,要保证个人身份信息的完整保留,必须维护这些细细微结构的完整和可追踪。简言之,只有在电子显微镜层面,能够清晰辨识每一条神经元突起和突触连接的技术,才能称得上是真正高质量的脑保存。 然而,传统的脑保存方法,尤其是早期的冷冻保存技术,经常伴随着组织的严重脱水和结构收缩,导致大脑出现30%至50%的缩减。这种变化很可能掩盖了更深层次的神经信息破坏,如轴突断裂或神经突起错位,使得脑组织的联结信息丧失殆尽。虽然这些组织变化在宏观层面不易被发现,但在电子显微镜下,它们表现为无法连续追踪的神经突起,明显的膜结构破损以及突触数目与形态的异常。 近几年,科学界见证了以醛基稳定冷冻保存(Aldehyde-Stabilized Cryopreservation,ASC)技术为代表的突破。

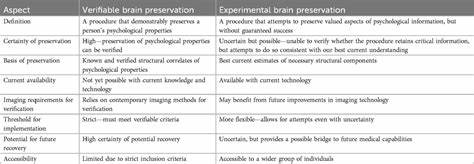

这一方法结合化学固定和超低温冷冻,使得整个大脑神经结构能够被高保真地固定并长期保存。最重要的是,ASC获得了国际脑保存基金会的认可,通过严格的电子显微镜验证,证明其能够保留全脑的神经突起和突触网络,达到了此前设定的理想保存标准。此技术的进步不仅为学术研究打开新视野,也为未来临床应用奠定了科学依据。 但是,目前脑保存领域缺乏统一的质量标准和第三方独立验证机制,导致患者及其家属难以判断不同脑保存服务提供商的技术实力和保存效果,阻碍了脑保存技术的普及和规范发展。对此,国际脑保存基金会提出了一套涵盖宏观与微观层面的保存质量标准。宏观方面强调大脑整体结构的完整无缺,避免出现碎裂、缺失和显著退化;微观方面则聚焦于确保神经元突起的连续性,膜结构的完整性和突触形态的清晰识别,所有这些标准共同构筑了脑保存质量的科学评判基石。

该基金会还设计了一系列的认证流程和评估程序,旨在对脑保存提供者的技术方案进行全面的审核与测试。首先,技术提供商需要提交详尽的保存流程方案及潜在风险分析,随后通过动物实验或具有充分授权的人类大脑样本验证保存质量,结合非破坏性和微创性检测手段,如高分辨率CT灌注成像和电子显微镜活检,确保保存的稳定性与完整性。最后,通过一套公开透明的病例登记和持续跟踪体系,向全社会展示检测结果和技术水平。此举不仅提升了脑保存技术的公信力,也有助于促进技术革新和临床实践的规范化。 尽管如此,该标准制定过程也面临一定争议。一些支持传统冷冻保存的业内人士认为过高的实验室标准可能忽视现实中急救操作的紧急性和经济负担,且严格认证流程可能限制脑保存技术的普及,使其仅限于少数经济条件优越群体。

对此,行业内部正积极展开讨论,探索如何在保障科学严谨与临床可行性之间取得平衡。 未来,随着神经科学的不断进展和保存技术的演进,对脑保存质量标准的理解也将更加深入和细化。虽然目前的标准以全面可追踪的神经突起和突触结构为最低要求,未来或将引入分子层面的信息保存指标,诸如受体构型、神经元内信号通路及蛋白修饰状态的长期保持。在多学科的交叉合作下,脑保存技术必将走出实验室,成为具有科学依据和临床规范的治疗方案,为数以万计的末期患者提供延续生命的新希望。 脑保存领域的兴起不仅是对生命极限的挑战,更是科学伦理、法律政策和社会观念的综合考验。建立完善的质量标准体系,是推动脑保存技术合法合规发展的关键所在。

只有在科学数据透明、公正评价机制健全的基础上,患者和社会才能共享这场生命科技革命的成果。未来,随着政策制定者、医疗工作者、研究者和社会公众的积极参与,脑保存有望成为革新医疗和延长生命的里程碑,为无数怀揣生命延续梦想的个体带来改变命运的希望。