全球气候变暖与大气中二氧化碳浓度的不断上升,是当今环境科学面临的重大挑战。作为地球最大的碳汇,海洋在调节大气二氧化碳浓度方面发挥着不可替代的作用。自然界中,钙碳酸盐矿物的溶解过程对海洋缓冲酸碱度及稳定大气二氧化碳具有关键影响。基于这一自然过程,科学家们提出了加速风化石灰石(简称AWL)的方法,利用石灰石与二氧化碳及海水反应,将二氧化碳以碳酸氢盐形式稳定固定在海洋中数万年,实现长效碳封存。最新的研究更将这一技术与船舶行业结合,试图将海洋碳捕集与航运碳减排相融合,取得了突破性的进展。传统加速石灰石风化主要应用于陆地或固定设施,而在移动的船舶上实施该技术不仅能够利用船舶的废气作为高浓度点源二氧化碳,还巧妙地利用了船舶移动带来的水流和湍流效应,提高了反应效率与海水混合效果,减少了对本地海洋生态系统的扰动。

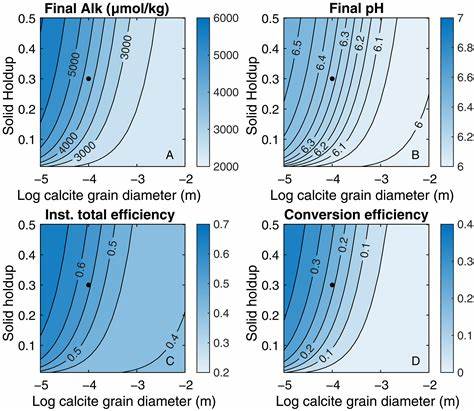

核心机制是将船舶主发动机排放的含约5%二氧化碳的废气引入特制反应器,与经船舶吸入的海水及加注的石灰石(CaCO3)进行化学反应。该过程中,废气中的二氧化碳迅速溶解于海水,形成酸性水体,随即与石灰石反应生成碳酸氢盐,使水体碱度和溶解无机碳同步提升。这不仅降低了船舶尾气中的二氧化碳含量,达到减排目的,更重要的是将二氧化碳稳定沉积于海洋之中,实现真正意义上的碳封存。系统的设计经历了实验室的精密测试,包括采用多单元串联的反应器,分别对气体溶解和矿物溶解两个关键过程进行分离测定。通过调整石灰石颗粒大小、石灰石量(固体浓度)、海水流速及气体流速等参数,实验结果展现出优异的反应效率与稳定的出水水质。研究发现,石灰石的颗粒越细、固体浓度越高,反应效率及产物碱度提升越明显,这为船舶反应器的规模化和工艺优化提供了理论依据。

同时,采用逆流模式(气体与海水流动方向相反)相比平行流模式能进一步提升二氧化碳捕集效率,但伴随着出水pH下降,需要通过后续处理或反应器设计予以平衡。为了评估技术在实际海洋环境中的影响与有效性,研究团队使用了先进的数据同化全球海洋生物地球化学模型(ECCO-Darwin模型),模拟了在太平洋航线上持续运行AWL系统的长期效应。模拟结果显示,运行十年后,海洋表层碱度和溶解无机碳仅增加不到1.5%,海水pH和二氧化碳分压变化极其微小,说明该方法在环境化学层面是安全且稳健的。同时,该系统能实现航运行业目标的二氧化碳减排50%,符合国际海事组织(IMO)2050年的减排要求。船舶排放废水经过船体自身的螺旋桨搅动,形成高效混合,有效迅速稀释高碱度水体,避免局部海域过度碱化和二氧化碳饱和导致的反向排放风险。此外,模型中高碱度水体随着洋流扩散,最终在整个北太平洋海域得到广泛分散,进一步降低局部环境扰动的风险。

尽管化学性质变化温和,但生态影响仍需深入研究,因为即便微小的水化学变化也可能影响海洋生态系统中的生物群落结构和功能。研究者呼吁开展后续的生态毒理及生物响应实验,确保该技术的可持续部署。就技术推广而言,该方法具备天然其他加碱措施难以比拟的四大优势。首先,船舶作为二氧化碳排放点源,排放气体浓度适中,为钙碳酸盐溶解提供理想的酸性环境,极大加速了化学反应。其次,船舶的全球航线网络为石灰石的运输和分布提供了便利途径,实现了资源的灵活配置。第三,船舶高速航行本身驱动海水流动和搅动,降低了反应器能耗,增加了混合强度。

第四,高强度湍流环境帮助将高碱度水体均匀扩散于海洋表层,缓解局部生态风险。当然,在实际应用中,这一技术仍面临若干挑战与待完善环节。反应器的船载安装需兼顾空间限制和安全规范,船舶整体效能和能耗变化需要精确评估。石灰石粉碎与持续供应的物流成本也需纳入全面经济分析。更重要的是,长期海洋影响的监测和生态风险评估是确保该技术可行性和社会接受度的基础。未来研究将聚焦于催化剂开发以提升钙碳酸盐溶解效率,船载系统的自动化和智能化设计,以及大规模示范试验验证。

结合绿色能源驱动的船舶推进系统,该技术具备实现航运脱碳和海洋碳汇双重目标的潜力。综上所述,船舶加速风化石灰石技术以其科学原理的坚实基础、实验数据的充分支持和模型预测的环境效益,展现了成为航运领域绿色低碳创新路径的广阔前景。通过实现船舶自身排放的原位捕集与固定,不仅助力航运行业实现国际减排承诺,更为全球海洋碳循环的调节提供了新工具。作为应对全球气候变化的多维度方案之一,该技术融合了地球化学、海洋学与工程学优势,是迈向碳中和未来的重要探索方向。未来结合跨学科合作与政策支持,将加速其实际应用与产业化发展,在绿色航运和海洋环境保护双重价值的驱动下,推动海洋碳捕集技术迈入新时代。