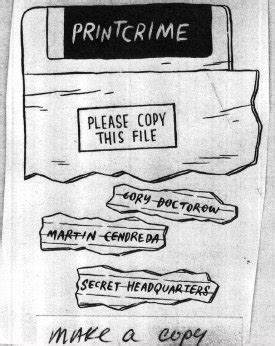

《打印犯罪》是由科里·多克托罗创作的一篇短篇小说,首次发表于2006年,自此之后,该作品以其独特视角和深刻洞察,成为探讨数字技术与法律伦理冲突的重要文化作品之一。这部小说聚焦于3D打印技术的广泛应用和社会影响,从一个家庭的故事出发,生动刻画了技术变革下的社会矛盾和对传统制造秩序的冲击。故事的主人公回忆了自己的父亲因从事打印禁用商品而遭到警方暴力查封的经历,呈现出现代科技背景下个人与权力机构之间的拉锯战,以及对于新兴数字制造技术的戒心与限制。作品不仅是对3D打印技术未来可能带来的法律和社会问题的预见,更是科里·多克托罗对深层次科技自由和信息共享理念的呼声。 从技术层面来看,3D打印作为一种变革性制造技术,极大地降低了物理产品的复制门槛,使得任何人在家中就能制造复杂的物件,从而打破传统的供应链和制造模式。由于材料和设计文件的数字化,打印技术同样带来了版权和专利保护的严峻挑战。

作品中描绘的打印违禁品现象正是这种技术伦理的缩影:传统法律体系针对实体商品的管控,如何适应可轻松复制和分发的数字设计文件,成为法律和执法机构的难题。警方强力镇压打印设备的行为态度象征着现实社会中版权保护者与技术创新者之间的博弈和冲突。 科里·多克托罗作为电子前哨基金会(EFF)的重要成员,长期致力于数字权利与自由的维护,他的个人经历为作品提供了丰富的现实依据。EFF倡导通过技术保障信息自由流通和用户隐私,反对滥用数字版权管理技术对创新和表达自由的限制。在《打印犯罪》中,作者巧妙地借用个人故事,展现了数字技术与传统法律秩序的摩擦,强调了创新不应被不合理规制扼杀的理念,呼吁社会重新审视信息和物质复制的界限。 故事的叙述者是一名年轻人,她回忆了父亲从事打印“高性能药品”等产品的非法活动后,如何被警方打击和监禁。

父亲十年后出狱,仍坚定要打印更多打印机,象征着对技术自由的执着和希望。故事中强烈的个人情感和家庭纽带被巧妙地融入技术变革的社会背景中,使作品具有丰富的层次感和情感共鸣。这种叙述方式不仅增强了故事的可读性,更深化了对技术创新背后人性与社会冲突的理解。 从文化角度看,《打印犯罪》涵盖了诸多当代社会热点议题,如数字版权、制造业去中心化、法律与科技的博弈、以及技术进步对弱势群体的影响。随着3D打印技术的不断普及,这些议题愈加突出,现实世界中也出现了因打印武器、药品等敏感物品而引发的监管难题。小说在此提供了一个乌托邦与反乌托邦交织的视角,提示公众关注技术应用的社会责任和政策制定的前瞻性。

此外,作品因其语言精练、情节紧凑,曾被多种形式改编和传播,包括音频播客、动画和多国语言的翻译版本,展现了其广泛的国际影响力。这种跨媒体、多语言的传播模式不仅扩大了其读者群体,也推动了全球对于数字权利和科技伦理的讨论。读者通过不同艺术表现形式,能更全面地理解打印技术所带来的复杂问题,同时也激发公众对自由创新环境的支持和维护意识。 具体而言,小说所反映的法律压制现象将我们带入了监管科技发展与保护公民自由之间的伦理难题。随着专利权、版权等知识产权观念的深入人心,如何平衡创新自由与合法权益成为立法和司法机关的重要任务。打印设备的普及既让版权保护变得极其困难,也提供了推动产业创新的契机。

作品以亲身经历传达的信息,正是呼吁均衡考量创新激励与公众利益,构建更加合理包容的数字经济生态系统。 从未来发展趋势考量,打印技术将不断向更高精度和更多材料领域拓展,涵盖医疗、建筑、时尚等多个行业,潜力巨大。与此同时,随着技术门槛的下降,个人制造能力提升,社会结构、生产关系和监管体系势必面临深刻变革。小说中父亲决心打印更多打印机的隐喻,不仅代表技术传播的不可阻挡,也象征技术民主化给社会带来的希望和挑战。无论是政策制定者、技术开发者还是普通公众,都应当关注如何共同塑造一个健康、开放的技术环境。 总结来说,《打印犯罪》通过一个家庭故事,揭示了数字技术和传统权力结构间的紧张关系,点明了3D打印技术可能引发的社会伦理和法律问题。

科里·多克托罗的作品兼具文学价值和社会意义,为我们理解未来数字制造时代的机遇与风险提供了宝贵参考。在全球数字化进程加速的今天,这部作品依然具有现实启示意义,提醒我们在享受技术红利的同时,必须妥善应对由此带来的新的社会矛盾和挑战。正如故事所传递的核心理念,技术自由与开放的传播是推动社会进步的重要力量,任何阻碍创新的举措都需谨慎权衡,避免扼杀未来的可能性。