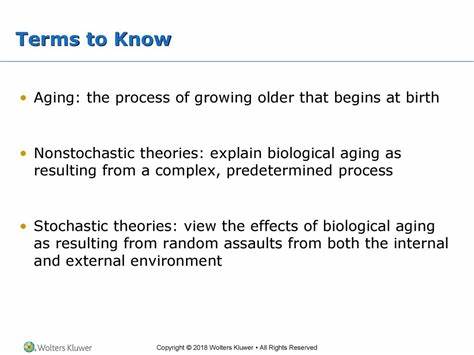

衰老作为生命不可避免的过程,长期以来被认为主要受基因和环境因素的共同作用所驱动。然而,越来越多的研究表明,仅仅依赖于遗传背景和生活环境,仍难以解释个体间寿命和健康状态的巨大差异。这一现象引发了科学界对“生物随机性”的关注,生物随机性指的是除了基因和环境之外,生命过程中那些看似随机但实则深刻影响个体衰老轨迹的内在生物事件。理解和映射这种生物随机性,不仅有助于揭示衰老的复杂机制,更为精准医疗和个性化干预提供了新的思路。本文聚焦于模式生物秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans),通过剖析其研究成果,深入探讨生物随机性如何塑造衰老过程,进而为更复杂生物体包括人类提供启示。 线虫作为遗传背景高度统一、环境条件可控的实验模型,极大地降低了外界变量的干扰,使得研究人员得以聚焦于导致寿命差异的内在随机因素。

在严格控制实验环境下,尽管线虫群体几乎同源,其寿命差异仍然显著,最长寿命甚至是最短寿命的三倍以上。这种结果强烈表明,基因和环境之外存在第三类关键因素,即生物随机性。这些随机事件贯穿分子、细胞乃至器官层面,影响着个体的衰老进程和健康状态。 精细观察线虫的行为和生理变化,能发现衰老过程中诸如运动能力、肌肉力量和组织完整性出现了高度个体化的表现。即使在完全相同环境下,同龄的线虫表现出截然不同的衰老速度和健康状况。这种差异不仅体现在个体整体寿命上,更在衰老功能的启动点和进展速度等方面表现出不确定性。

有研究通过追踪单个线虫的运动行为,将其划分为运动能力良好、反应迟缓和运动丧失等多类,而这些分类明显优于单纯的年龄预测死亡率,凸显了生物随机性对衰老异质性的驱动力。 支撑这一观点的分子证据也在不断积累。分析发现,不同个体间表现出的转录组和蛋白组变化轨迹虽然大致相似,但切入点和推进速率大相径庭。此外,基因表达的随机性,如单等位基因的随机表达和微小RNA的动态调节,也被证明与个体寿命显著相关。比如,线虫体内某些微小RNA表达水平的波动能够预测个体寿命的差异,提示随机性调控机制对衰老进程具有重要影响。同时,基因组中未修复的微小突变和蛋白质的随机损伤进一步加剧了这种变异。

蛋白质稳态的破坏被认为是推动衰老和年龄相关疾病的关键因素之一。在线虫中,热休克蛋白的表达水平及其响应能力存在显著个体差异,这些差异与个体的抗压能力和寿命密切相关。神经元的热休克因子调控和组织中的蛋白质折叠效率的不均一性,形成了蛋白质稳态的随机波动,进而影响细胞功能和整体衰老模式。此外,异常蛋白质聚集的随机发生是多种神经退行性疾病的重要病理基础,线虫的研究模型显示即使遗传背景一致,聚集的发生时间和严重程度也存在广泛差异,深刻体现了生物随机性的作用。 除了分子和细胞层面,随机性还贯穿于发育和生殖阶段。线虫个体在胚胎发育过程中,尽管总体细胞分裂和迁移路径高度保守,但微小的随机波动可导致细胞命运的差异甚至发育多样性。

此外,母体年龄对后代个体的生长发育速度和健康状态存在影响,这种非基因性遗传与环境的交织体现了随机因素在生命早期种下的“衰老种子”。在人类等哺乳动物中,卵巢内卵泡储备的巨大个体差异,部分源于原始生殖细胞迁移及选择过程中的随机事件,这对生殖寿命和衰老进程产生深远影响。 免疫响应和氧化还原状态的异质性也是生物随机性的典型体现。研究显示,线虫个体在红氧化状态上的天然差异会影响其后期对压力的应答能力和抗氧化防御,进而影响寿命。宿主与微生物的随机相互作用也显著影响衰老的异质性,例如肠道致病菌的变异感染负荷导致线虫个体间免疫负担差异,影响其寿命及健康衰退速度。此外,饮食摄入的微小差异引发的代谢状态波动,也是随机性影响衰老过程的重要因素之一。

面向未来,系统性地绘制衰老过程中的“随机组”(stochastome)尤为关键。通过应用单细胞组学、动态成像和大规模表型追踪等尖端技术,研究人员正在努力解码随机性在遗传表型塑造中的角色,尤其是在不受已知基因和环境变量解释的个体差异中。随着对表观遗传调控机制如DNA甲基化乃至染色质开放性的研究深入,发现衰老“时钟”中存在显著的随机成分,更加提升了对随机性机制的兴趣和认识。 个体在衰老过程中遭遇的随机事件可能具有特定的生物学意义和适应优势。例如,随机差异可能为种群内的老龄群体提供多样性,有助于应对动态和未知的环境压力,进而保证群体的整体延续。理解随机性的双重属性——既是生物学的噪声,又可能是适应性的调节机制——将为衰老研究开辟新视野。

总之,衰老的多样性远非基因与环境的单一维度可充分解释。生物内部的随机事件在分子、细胞、组织乃至行为层面无处不在,深刻塑造着个体生命历程的独特性。借助线虫这一简化且严控变量的模型系统,科学家得以系统揭示随机性对衰老的具体影响,并尝试寻找其背后的分子机制。这不仅丰富了对衰老本质的理解,更将启发未来针对个体差异性的诊疗方案,为延缓衰老和改善健康老龄化指明道路。面对生物复杂性和个体差异性的挑战,整合基因、环境及随机性的研究范式将推动精准医学与老年学的深度融合,最终实现延长健康寿命的目标。