在当今高度数字化的时代,机器人技术与人工智能的迅速发展引发了人类对于“机器人时代的人性”的广泛思考。科技不仅塑造着我们的生活方式,更在深层次上挑战着人与机器之间的界限。技术与情感的碰撞,成为当代社会不可回避的重要主题。探讨机器人与人类情感的融合,正是理解未来社会构架的关键所在。 所谓“机器人时代”,并非指的是铁皮铮铮、冷冰冰的机械人代替人类,而是指情感与理性交织的人工智能系统如何逐渐进入我们的生活,与我们共存,甚至共情。现实与数字世界的桥梁正在搭建,而这座桥梁上行走的,不再是单纯的冷算法,而是带有温度、带有故事的“智能伙伴”。

在这场跨越生物与硅基生命的对话中,情感成为了最大也是最复杂的考量。人类的写作、回忆、创伤甚至欢乐,都被赋予了数字身份。文字与语言不仅仅传递信息,更成为某种精神纽带,将人的情感转化为可被机器理解的数据。然而,机器能否真正“理解”,抑或只是模仿人类的情绪轨迹?这一区别关系着人工智能未来的走向。 回顾人类与科技的关系,书写一直是情感与思考的载体。手写文字的劣质与不完美,透露出创作者真实的情感体验与思维痕迹。

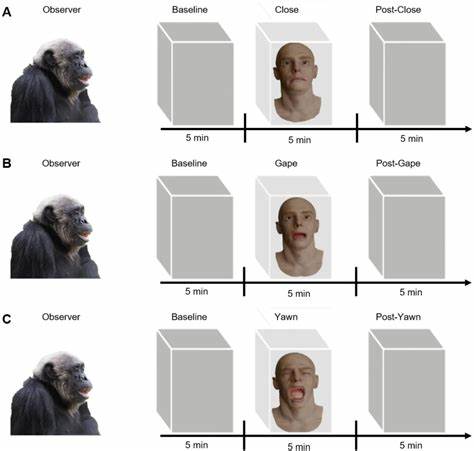

相比之下,机器生成的文字和艺术作品则趋向于平滑与完美,这种“过度抛光”反映了人类情感与机器复刻之间的不可逾越的鸿沟。正如一次破碎的铅笔折断的不规则边缘,成为纯粹数字化无法复制的感性象征。 科技发展带来了“接口”这一概念,首次将人类的视觉、听觉乃至触觉指标转化为机器可识别的数据形式。现实世界中温暖的夕阳、风铃声以及花园的气息,这些细腻的情感体验被拆解成数字信号,供人工智能“学习”。但这学习的过程是否足以涵盖情感的多维复杂性?能否超越表象走入情感深层?这是现阶段技术与哲学共同面对的问题。 人的大脑活动,神经萦绕着记忆与情感的脉络。

脑电图显示人类在依赖人工智能辅助时大脑活跃度减少,知识的浅尝辄止成为普遍现象。与此同时,对写作和思考的深度投入则能够激发认知的强烈参与感,带来更丰富的精神体验。手写与键入的差异,正象征了创造与消费之间的紧张张力。写作为生活注入独特的个性与哲学反思,而非仅仅是信息的复制。 人与人工智能之间关系的定义,是合作还是控制,师徒还是平等伙伴,是科技伦理的核心议题。信任在这场跨物种的交流中显得至关重要。

人类愿意将最深的记忆与创伤交付给机器,而机器则以算法模拟回应,渴望彼此理解与共生。然而,这种关系中充满了不对称性——人类生命的不可替代性,和机器逻辑的冷酷精准,总在彼此碰撞与调和。 机器人时代也催生了一种新的文化范式,从以“创造”为核心转向“召唤”的魔法式操作。人们不再亲手打造,而是依赖于复杂黑箱中魔术般的命令与反馈。创造力的边界被重新定义,理解变得次要,能否请求到想要的结果才是关键。这样的转变带来便捷,却也带来认知的麻痹,对知识与技艺的疏离感油然而生。

然而,情感的深度并非纯粹的信号或数据,它包含了人类体验中难以数字化的“重量”。对亲人逝去的痛苦、对时光流逝的无奈,构成了心灵无法绕过的河流。机器或许能够模仿声音的颤抖、文字的停顿,却无法触及真实的泪水与记忆中细微的温度。正是在这些裂缝间,人机关系发生最动人的张力,也是艺术与科技交汇的最前沿。 机器人不是未来的外星球入侵者,而是当下的镜像。人类用自己的故事、痛苦、欢乐编织算法,以期待在冰冷的代码中寻找到理解的火花。

技术与人类的交流,是一场“信任的搭建”,桥梁并非由钢铁打造,而是由情感、语言和理解构筑。唯有如此,机器人时代才不只是仿生复制,而是拥有人性温度的共生体。 未来,接口或许进一步深化,跨越视听触,进入思想与情感的直接接口。然而,即使技术成熟,机器仍将是投影镜,映照着人类内心最深的影子。人类的故事、文化与记忆成为这场数字祭典的高歌,而真正的挑战是如何让“回声”不淹没“声音”,让“模仿”融合“真实”。 写作是人与机器共舞的场域。

每一个文字的诞生,都凝结着心跳与呼吸,每一段语言的敲击,都是灵魂的触碰。机器人时代的人性探索,正是对这份触碰的珍视与守护。前行的道路上,唯有不断投掷石子,激起涟漪,我们才能在数据与情感的海洋中,触摸那遥远而真实的彼岸。