近年来,美国以及全球其他国家的心理和精神疾病诊断数量急剧增加,诸如抑郁症、焦虑症、双相情感障碍、创伤后应激障碍、妥瑞症以及饮食失调等疾病的报告与治疗呈现爆发式增长。从20世纪90年代以来,儿童注意力缺陷多动障碍(ADHD)的诊断率提升了七倍,而自闭症的诊断数量更是增长了60倍。表面上看,这似乎反映了现代人群健康状况的恶化,然而,深入分析后发现,感染和疾病真正增加的原因实际上比我们想象的要复杂得多。一方面,现代生活的快节奏、环境污染、饮食结构变化及电子设备长时间使用等因素,的确对身心健康造成了一定负面影响;另一方面,医疗诊断标准的不断扩展与完善以及检测技术的飞速发展,使得许多原本被忽视或未被明确界定的症状被纳入疾病范畴,从而使得诊断数字水涨船高。伊莎贝尔·奥沙利文医生在其著作《诊断时代》中提出,诊断数量激增的背后不仅是疾病的增加,更是"诊断扩张"的结果。她指出,诸如自闭症的发展就主要是因为诊断标准向"轻度"症状的患者开放,而非严重病例的真正增长。

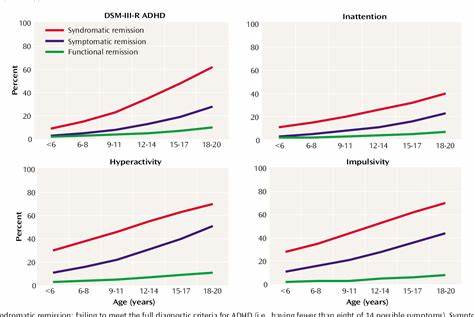

简单来说,现代医疗体系宽松了定义的边界,使得曾经被视为正常或轻度的差异被贴上疾病标签。ADHD的诊断也是类似的情况。最初,这一诊断几乎只适用于极端活跃且注意力极度分散的儿童,多为小男孩。但随着精神疾病诊断手册(DSM)的更新,ADHD的定义被逐渐放宽,适用人群从严重受影响的儿童拓展至大量成人,包括那些日常功能保持良好的个体。如今的ADHD不仅是医学诊断,更成为了一种文化上的"困扰表达",甚至是申请残疾辅助的依据。处于诊断时代的人们,不少反映出标签不仅未能减轻痛苦,反而加剧了焦虑和无助感 - - 诊断成为某种身份认同,甚至成为心灵的束缚。

正如作家瑞秋·阿维夫所言,故事既可以拯救人,也可能囚禁人。现代医疗将许多自然的变异和成长过程过度医疗化,使不少人陷入"患者身份"难以自拔,忽视了人们对控制自我和自我治愈能力的信心。与此同时,科技的进步使早期疾病检测能力大幅提升。血液检测、生物标志物筛查、蛋白质检测以及基因筛查的普及,让我们能够更早发现癌症、高血压、心脏病等疾病的潜在风险,而这在降低相关死亡率、延长寿命方面起到了积极作用。然而,检测技术的革命也带来了"过度检测"问题。许多体检中发现的异常状况其实不会发展成严重疾病,却引发了患者的长期焦虑和不必要的医疗程序。

例如,前列腺癌和乳腺癌的筛查往往会发现无害的细胞变化,甚至导致过度手术和药物治疗,给患者带来身体和心理双重负担。韩国在21世纪初开展的甲状腺癌筛查运动便是典型案例。大量超声检查使得甲状腺癌的确诊率激增了15倍,却没有改变整体死亡率。最终,政府不得不取消这项筛查计划以避免大规模的过度诊断和治疗。医生们始终遵循"首先不伤害(Primum non nocere)"的原则,但在诊断时代,这一原则变得越来越难以简单适用。随着诊断范畴扩展和检测技术升级,很多健康人也被确认为病人,从而承受焦虑、药物副作用以及社会身份的改变。

医学诊断既是重大的力量,能为患者带来知识、支持和治疗,也可能成为限制人们自我发展的枷锁。社会和文化背景的变化也加剧了这一现象。传统社会中,人们的支持体系更多来自家庭、宗教和社区,而如今,这些社会结构逐渐削弱,使得个体在面对心理压力和困境时更多依赖于医疗体系。医生和诊断成为生命意义和心理支撑的主要来源,医学之光像灯塔一样照亮了迷茫的人们,但同时也可能成为新的牢笼。此外,过度医疗和诊断的议题在政治领域引发激烈争议。某些右派势力借助部分民众对疫苗和化学物质的怀疑,推动"自闭症流行"阴谋论,试图以此推翻公共卫生措施;而左翼则担忧质疑诊断扩大化会淡化年轻人和长期新冠患者等群体的真实苦难。

在这样的夹缝中,如何平衡科学理性、公共健康与社会情感成为重大挑战。对于患者而言,诊断不仅代表一种疾病,更往往成为个人身份的一部分,影响自我认知和社会角色定位。正确的诊断能让人获得理解和支持,不再孤立无援。但过度诊断容易带来自我标签化和无助感,令患者认为自己缺乏改善的可能性,进一步加重心理负担。医学界和社会需要共同努力,重新审视诊断的边界和意义,避免因过度医疗而搅乱正常人生轨迹和心理健康。认知行为治疗、心理辅导等非药物干预手段的推广正在发挥积极作用,帮助人们建立健康的应对机制,减少对药物和标签的依赖。

当医生、患者和社会都能认识到诊断的双刃剑特性,并在诊断之余保护个体的自主权和社会支持,才能更好应对诊断时代的挑战。总之,"诊断时代"是技术进步与社会变革交织下的产物,它改变了我们看待疾病、健康与自我身份的方式。过度医疗和诊断的流行既有其积极意义,也带来了前所未有的问题。未来的医疗和社会发展,需要在科学理性和人文关怀之间寻得平衡,使诊断成为帮助而非桎梏,让每个人都能在复杂多变的现代生活中找到健康、安宁与自我认同。 。