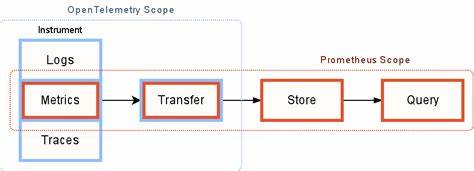

在现代云原生架构和大规模分布式系统中,监控系统的选择至关重要。Prometheus作为业界领先的开源监控解决方案,因其简洁高效的设计理念被广泛采用。与此同时,OpenTelemetry作为一体化的观测框架,提供了日志、指标和追踪的统一收集能力,吸引了大量关注。尽管OpenTelemetry已成为一种流行的标准,但在针对Prometheus指标监控的应用场景下,我仍然强烈推荐使用Prometheus原生的指标采集与导出库。本文将全面解析为何选择原生Prometheus指标监控能够带来更优的性能表现、更完整的监控体系和更友好的用户体验。 首先,理解Prometheus和OpenTelemetry之间的根本区别至关重要。

OpenTelemetry旨在涵盖日志、指标和分布式追踪三大信号类型,专注于生成和上报数据到后端系统,其核心机制是通过OpenTelemetry协议(OTLP)进行数据传输。这种设计使得OpenTelemetry成为一个统一的观测数据采集与传输基础架构层。然而,Prometheus专注于指标监控,且是一个完整的监控系统——不仅负责指标数据的生成,还包含指标的主动拉取、存储和可查询功能,支持报警和可视化。Prometheus使用PromQL查询语言,让用户能够灵活地构建丰富的监控规则和仪表盘。 Prometheus的主动拉取(Pull)模型是其设计的核心优势之一。Prometheus服务器结合强大的服务发现机制,能够自动识别和定位需要监控的目标,包括Kubernetes中的Pods、服务和入口控制器等。

在每次拉取过程中,Prometheus会自动执行健康检查,依据拉取结果生成“up”指标,反映目标是否健康。这种机制为监控系统提供了对目标可用性和状态的清晰把控,能够快速发现目标不可达、异常或配置错误等问题。相比之下,OpenTelemetry采用推送(Push)模式,依赖各服务主动发送数据,缺少对目标实际状态的主动检测能力,导致监控中难以捕捉“死链”或未发出监控数据的掉线实例。 不仅如此,推送模型还容易导致网络问题或配置失误时数据丢失而无感知,极大影响监控的完整性和可靠性。如果要在OpenTelemetry+Prometheus架构中实现类似的健康监控,不得不借助额外的状态源生成指标,与核心指标数据进行复杂关联分析,增加了系统复杂度和运维成本。 在指标命名和标签设计方面,Prometheus的严格规范帮助用户形成一致、易读的监控体系。

Prometheus限制指标名称和标签名称仅允许字母、数字和下划线,避免了查询语言PromQL中运算符的冲突。Prometheus还建议在指标名末尾加上单位后缀,明确指标含义和类型(如计数器用_total结尾)。这不仅提升了指标的语义表达,也让报警和查询规则更加直观。OpenTelemetry允许使用点号、破折号等特殊字符,且不在指标名称中体现单位和类型元数据,给指标查询带来了额外难度。为了兼容Prometheus环境,OpenTelemetry提供的翻译层不得不对指标名进行字符替换和添加后缀操作,导致最终展示的指标名称繁杂且难以理解,降低了监控的可读性和运维效率。 值得一提的是,Prometheus从3.0版本开始支持UTF-8全字符集,理论上允许保留OpenTelemetry的原生指标名。

但这样做使PromQL的查询语法变得复杂,必须使用引号包裹带特殊字符的名称,且语法位置也有特殊要求,显著降低了使用体验。在实际运维环境中,尽量避免这种复杂的查询表达式,有利于快速响应问题和编写高效报警规则。 标签管理和指标上下文问题也是Prometheus与OpenTelemetry的显著区别之一。Prometheus核心设计中,标签由服务器端基于服务发现动态统一添加,标签数量通常精简到仅能区分目标身份,有效减少时序数据膨胀。相较而言,OpenTelemetry的资源属性由应用端定义,种类繁多且包含大量非关键性元数据,若全部附加到指标上,将引发指标基数爆炸,导致存储和查询性能急剧下降。Prometheus在接收OTLP数据时,默认仅保留service.name和service.instance.id两类核心标签,并将其他属性单独存储在单条指标上,查询时需通过PromQL关联,操作复杂且易出错。

使用原生Prometheus库和拉取模式时,管理职责清晰,标签体系简洁合理,更适合生产环境大规模监控。 此外,从配置角度来看,使用OpenTelemetry将指标数据发送到Prometheus,通常需要在Prometheus服务器上开启OTLP接收器(--web.enable-otlp-receiver),并开启时序数据库对乱序数据的支持。这些配置增加了运维负担和潜在的安全隐患,因为Prometheus传统上是负责主动抓取指标的角色,开放推送接口增加了攻击面。而Prometheus原生模式无需更改默认配置,天然支持拉取和存储时序数据,简化了系统架构和安全防护。 性能表现是选择监控方案时不能忽视的关键因素。OpenTelemetry由于自身设计复杂,支持多信号类型和灵活的视图机制,其SDK体量庞大,实现中引入较多内存分配和锁竞争。

而Prometheus的原生客户端库专注于高效生成指标数据,针对常见操作如计数器递增进行了极致优化。以Go语言客户端为例,Prometheus SDK在多核并发环境中对计数器的递增操作性能远超OpenTelemetry SDK,最快情况下甚至达到30倍以上的速度差距,这对于高负载服务来说能极大降低CPU消耗,提升整体服务响应能力。另外,Prometheus客户端支持缓存标签组合引用,避免重复查找和内存分配,这种优化在OpenTelemetry SDK中不可行。 代码复杂度也是开发和维护考虑的重要方面。Prometheus客户端库代码简洁易懂,开发者从调用到指标处理路径清晰,便于调试和扩展。而OpenTelemetry SDK设计庞大、层层抽象,定位具体操作耗时较长,可能导致排查性能瓶颈和功能问题更加困难,增加开发团队学习成本和维护难度。

除了技术细节,Prometheus作为一个完全开源且被广泛采用的项目,拥有成熟的社区和完善的治理机制。其文本格式的指标暴露端点极度简单,甚至可以通过几行Shell脚本快速实现,提高了定制化和灵活性。反观OpenTelemetry虽然也开放标准,但传输协议基于复杂的Protocol Buffers,直接实现难度大,需要依赖SDK支持。在实际工程中,Prometheus的成熟度和生态优势使其成为更可靠的选择。更重要的是,Prometheus指标仍可通过桥接工具导出为OTLP格式,实现与OpenTelemetry的互通,这样既保留了原生性能优势,又能满足统一观测生态需求。 综上所述,若主要目标是利用Prometheus构建高效、稳定、便捷的指标监控体系,采用Prometheus自身的原生指标客户端库和拉取式监控模型无疑是更优方案。

它不仅保证了监控数据的完整准确,还极大降低了系统复杂度和运维压力,同时避免了那些因OpenTelemetry指标翻译、标签管理和性能瓶颈带来的困扰。当然,在需要统一采集日志、追踪和指标,或者构建复杂分布式追踪系统时,OpenTelemetry依然拥有独特优势。了解两者特点与差异后,结合自身项目需求做出合理的技术决策,才能真正实现可靠且高效的观测体系建设。