在当今快速变化的数字时代,文学小说似乎逐渐失去了往昔的重要地位,但回顾20世纪中后期,小说无疑是文化生活的核心。那些年代,小说不仅是娱乐的载体,更是探讨人性、反映社会、甚至塑造文化认同的关键方式。无论是菲利普·罗斯(Philip Roth)、托尼·莫里森(Toni Morrison)、还是约翰·厄普代克(John Updike),他们的新作一经发布便引发广泛关注与深刻讨论,成为社会议题的焦点。这种现象不仅是怀旧情结的产物,更是时代文化参与度高的真实反映。在那个时期,文学小说进入了主流视野,吸引了庞大的读者群体,甚至文学作品能够登上畅销榜首,其影响力与今时今日的流行文化相比毫不逊色。举例来说,1960年代和1970年代的畅销书榜单上频频出现经典文学作品,包括E.L. Doctorow的《说唱时代》(Ragtime),菲利普·罗斯的《波尔诺抱怨》(Portnoy’s Complaint),弗拉基米尔·纳博科夫的《洛丽塔》(Lolita)以及鲍里斯·帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》(Doctor Zhivago)等。

相比之下,现代畅销榜更多被科幻、奇幻与言情等类型小说占据,文学小说鲜见其踪迹。美国国家艺术基金会长时间调查显示,自1980年代以来,声称阅读文学作品的人数持续下降,文学小说的社会影响力和文化地位明显滑落。文坛有人忧虑,当代缺少像F·司各特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)、威廉·福克纳(William Faulkner)、乔治·艾略特(George Eliot)或大卫·福斯特·华莱士(David Foster Wallace)那样的巨匠出现,使得文学在公共话语和精神生活中缺少了强有力的引导和反思。对于文学作品质量的衰退,评价不一,难以量化;但更为关键的是,文学在国家文化生活中的角色明显弱化,这带来了一种“去人性化”的文化氛围。回溯浪漫主义时期以来的文化传统,艺术家和小说家被视为时代的良知,文化与社会的“先知”和“哲人”,能够以独立思考和批判精神,挑战刻板印象并唤醒公众。正如著名社会学家西·赖特·米尔斯所言,独立艺术家和知识分子拥有抵抗刻板化的能力,他们的声音是文化生命力的关键。

然而,20世纪末以来,这种文学的中心地位开始被削弱。热情和大胆逐渐退场,商业化和标准化取而代之。上世纪70年代,文学界依然勇于探险和创新,托尼·莫里森的《最蓝的眼睛》(The Bluest Eye)、托马斯·品钦的《重力彩虹》(Gravity’s Rainbow)以及索尔·贝娄的《洪堡礼物》(Humboldt’s Gift)都是充满挑战性的作品。当时电影、摇滚乐与新闻界同样体现出浓厚的创造力和勇气,例如电影《教父》与《现代启示录》,以及摇滚乐的代表作《天堂阶梯》(Stairway to Heaven)、《自由之鸟》(Free Bird)和《波希米亚狂想曲》(Bohemian Rhapsody)。相比之下,今日的文化景观显得商业化、官僚化且缺乏自由精神。在文学领域,变化尤为显著。

小说创作中心从过去的格林威治村移向了大学M.F.A.写作项目,使得文学圈子变小且封闭,缺乏多元化和包容性。作家们往往局限于狭小的社群和观点,缺少突破常规的勇气和大胆表达的空间。向左倾的文化氛围存在一种社会压力,要求成员保持一致的政治和文化观点,这种压力束缚了文学表达的自由和创新。相较之下,保守阵营的言论更为多样且有时刻意挑衅。直到研究表明,年轻左派群体在诸如堕胎、移民、枪支管制和同性婚姻等议题上的看法更为统一和极端,显示出一种同质化趋势。这种环境下,写作者往往为了避免被孤立或“取消文化”的惩罚,选择迎合环境而不是挑战既有框架。

缺乏“生猛”的反派角色、复杂的人性描绘与社会多样性的深入理解,导致小说创新力下降。独立思考和社会勇气成为薄弱环节。过去如伊丽莎白·沃顿、马克·吐温和詹姆斯·鲍德温等文学大家之所以伟大,正是因为他们不畏权威和社会压力,勇于直面时代困境,展现非凡胆识。今日作家若缺乏类似勇气,难以走出舒适圈,深入报道和描绘不同群体生活,作品难以呈现社会的丰富性与复杂性。1960年代末至80年代,文学评论与文学文化的繁荣为作家与批评家提供了广阔的舞台。名噪一时的作家和思想者,如戈尔·维达尔、诺曼·梅勒和特鲁曼·卡波特,成为当代文化象征,一些文学批评家更因犀利的见解成为公众知名人物。

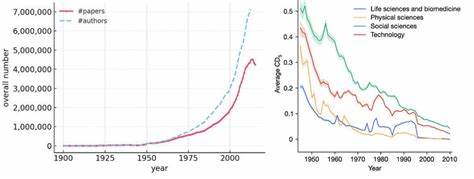

随着媒体环境的变化,文学评论的渠道大为削减,这也令文学影响力进一步减弱。过去,广泛的报纸和杂志如《新共和》(The New Republic)等定期刊载文学评论和深入讨论,如今文坛氛围趋向小圈子和学术化,缺少大众传播的平台。互联网的兴起被视为文学衰落的重要原因,短暂的信息流和碎片化阅读确实对耐读复杂文学作品不利。然而,研究指出文学衰退的趋势始于互联网普及之前,表明问题根源更为复杂。现代阅读者依然有能力品读经典,乔治·奥威尔的《1984》和简·奥斯汀的《傲慢与偏见》依旧热销,美国人仍喜爱这些作品,同时对萨莉·鲁尼和扎迪·史密斯这样的当代作家也显示出部分兴趣。文学的生机并未完全消失,新一代作家可能正在孕育中。

文学有其独特的艺术力量,能够深入描摹人的内心世界,展现社会精神风貌,传递时代精神,这些是影视剧难以替代的优势。如今,我们生活在充满变革与争议的时代,内心世界和社会环境的矛盾复杂,亟需文学以其深刻性和广泛性来捕捉和反映时代的心理与精神风暴。文学的未来值得期待,如同上世纪80年代汤姆·沃尔夫所倡导的“捕猎亿足猛兽”,鼓励小说家跳出知识分子的象牙塔,创作宏大叙事,展现社会各层面,文学终将重回人们的视野。尽管当下文学生态面临诸多挑战,但只要能够突破社会思维的束缚,恢复原创性、开放性和批判精神,文学作为文化良知和精神滋养的角色必将复兴。文学不会消失,文字的力量在未来依然不可替代。