人工智能(AI)作为近年来最具颠覆性的技术之一,正迅速渗透到科学研究的各个环节。从文献综述、数据分析到实验设计和论文写作,AI在提升科研效率方面展现出强大潜力。同时,面对全球科研经费的紧缩和科学家数量的增长,AI似乎成为解决科学人力短缺、推动科学进步的“灵丹妙药”。然而,在这场技术变革的背后,一个鲜为人知的现象开始显现:科学产出的数量呈现爆炸式增长,但真正的科学进展却未能同步跟进,甚至出现停滞或放缓的迹象。这种现象被称为“产出-进展悖论”,揭示了科学生产力和科学突破之间复杂且不对称的关系。科学产出的增加并不等同于科学进步的加速,这一点尤为值得我们深思。

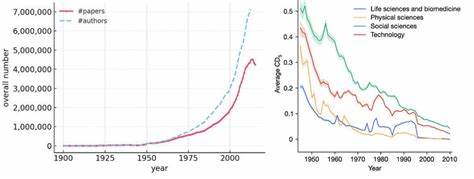

产出的膨胀是否会反而阻碍科学本质的发展?AI在这其中扮演什么角色?这些问题成为科学界和技术界迫切需要解答的课题。科学产出与进展悖论的历史不难追溯。过去几十年中,科学论文发表数量持续呈指数级增长,越来越多的研究者加入科研队伍,各国对研发投入也逐年攀升。表面上看,科学研究越发繁荣。然而,从科学理论的重大突破、新领域的诞生以及技术应用的显著提升等方面衡量,科学进展的速度却表现得平缓甚至有所下降。元科学领域(Science of Science)的研究结果为这一悖论提供了实证支持。

研究发现,具有颠覆性的科学成果在总体产出中的比例逐渐降低,科学界对新概念和新方法的创造力呈现停滞态势。科学家普遍认为,虽然科学研究的规模不断扩大,但过去几个世代的科学重大突破与上世纪相较并无显著增多。海量论文的涌现反而导致学术注意力分散,创新思想难以脱颖而出。为什么会出现这样的局面?部分观点认为科学面临“低垂果实”问题,即容易解决的问题已经被攻克,剩余问题难度更大,从而自然导致进展放缓。然而这一假设饱受质疑,因为随着研究工具和技术的进步,新的研究领域不断涌现,科学前沿应当持续拓宽。“产出过快”引发的科学注意力过载则成为更被关注的原因之一。

科学家每天面对的研究成果数量庞大,时间和精力有限使得对新颖独特的成果关注度下降,研究者倾向于引用和沿用已经广为人知的论述,固守现有范式。这种从众心理和风险规避行为加剧了创新的窒碍,科学家为了获得职业晋升和基金支持,不得不频繁发表论文以满足生产指标,却往往缺少真正意义上的突破性探索。恰恰是在这种环境下,人工智能的引入可能加剧产出-进展的矛盾。AI工具的使用降低了撰写论文、分析数据的门槛,令短时间内更多研究成果得以产生。这在短期内看似提升了科研产能,但也可能激发了“量的膨胀”而非“质的飞跃”。过多的论文学术信息反而淹没了深度研究,从而降低科研团队的整体创新效率。

同时,AI系统往往基于已有数据和模型进行预测和分析,这种黑箱式的工作方式缺乏对科学现象的本质理解。科学进步不仅仅是预测结果的准确,更依赖理论框架的突破和对自然规律的深刻洞察。AI若替代了人类对机制的探究,可能导致对现有错误或局限理论的依赖加长,使科研陷入“预测不等于理解”的陷阱。好的理论解释能指引科学家发现新的方向和提出新的假设,而单纯的模式识别容易带来“罗马不是一天建成”的速度错觉。另一方面,科学界对于软件工程的运用和代码的审查远未达到工业界成熟的水平。随着AI在科学计算和研究辅助中的普及,代码和软件质量问题日益突显。

科研工作者缺乏系统的软件开发流程和质量保证手段,导致研究成果的可重复性和有效性受到质疑。不少科研论文附带的代码与数据难以获取,审稿环节也缺乏对计算部分的严格把关。由此产生的错误和偏差极易积累繁衍,浪费科研资源,拖慢整体进程。AI虽然为研究带来便利,却也带来了新的陷阱。更甚者,不少AI辅助生成的内容存在事实错误、方法论瑕疵,若不被及时识别和纠正,将对科学界造成误导。培养科学家具备更强的软件工程能力、改进科研规范和评价体系成为当务之急。

科学的终极目标并非产出论文数量,而是促进人类理解和知识体系的进步。计算机和AI的发展正好凸显了理解的重要性。例如纯数学领域,准确性固然关键,但研究更强调洞察力和理解力的培养。仅仅由AI解决专业问题,而缺乏相应的人类反思和建构理解,长远将削弱学科的发展活力和知识传承。AI的介入是否会让人类科学家逐渐丧失对领域深刻理解的动力?这些都值得深刻警惕。对于未来科学的发展,只有认清产出与进展悖论背后的机制,我们才能避免走上以量代质的误区。

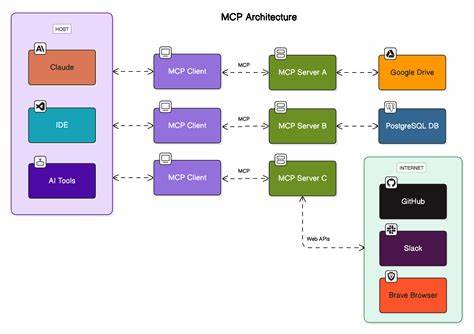

科研政策制定者和资助机构须慎重考虑如何改革奖励与评估体系,减少对论文数量和短期成果的依赖,转而鼓励开创性的理论创新和跨学科探索。此外,加强元科学的投入,加深对科学进步机理的研究,将有助于制定更合理的科研战略。AI开发者和科学家应联手推动科学计算规范的建立,如版本控制、自动测试和代码审查等,提升科学研究的透明度和可靠性。在AI辅助科学工具的设计和评估中,不能只关注节省时间的效率,更应衡量这些工具对研究者理解力的促进作用及对科学整体生态的影响。人工智能在科学研究中既有助力的一面,也存在不容忽视的挑战。若使用得当,AI能够极大地辅助科学发现,释放研究者的创造力和精力。

但如果盲目追求产出速度忽视质量管控和基础理论建构,AI则可能加剧产出-进展的悖论,反而成为阻碍科学迈向深度突破的掣肘。只有科技与科学体制共同进步,改革激励结构与研究文化,才能真正释放AI带来的潜力,促进科学实质性跨越式发展。在面临繁重数据与论文浪潮的时代,我们比任何时候都更需警惕过度膨胀和浅尝辄止,坚守对科学真知的追求。科学是真理与理解的事业,其进步从来都非纯粹量化产出的简单汇聚,而是对世界深刻洞察的积累与飞跃。