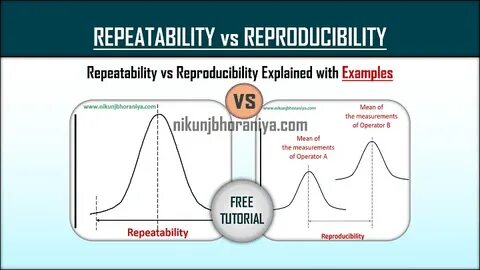

生物医学研究作为推动医学进步和疾病治疗的重要基础,其研究成果的可靠性至关重要。然而,近年来一系列复制研究项目的失败暴露出生物医学领域存在的严重问题,即所谓的“复制危机”。这些项目尝试重新执行既有研究实验,但却无法重现原始结果,给科学界和公众带来了极大的困惑和担忧。复制失败不仅影响科学发现的可信度,还可能延缓新药开发和临床治疗的进步,甚至导致公共资源的浪费。 复制危机的根源多样而复杂。首先,科研过程中存在的样本量不足、数据选择性报告以及统计方法不当等问题极大地影响了实验结果的可靠性。

某些研究为了获得显著结论,可能刻意忽略不符合预期的数据,导致结果的偏差。此外,缺乏标准化的实验流程和透明的资料共享,使得其他研究者难以准确重复原有实验条件。学术竞争压力和发表偏好也促使科研人员倾向于发表阳性结果,而忽略负面或无显著差异的研究,这进一步加剧了数据的偏倚。 在复制项目中遇到的挑战凸显了科学研究固有的系统性问题。例如,生物医学领域的复杂性使实验环境变化极易引起结果差异,包括细胞系来源、试剂批次甚至实验者的操作技巧等都可能对实验数据造成影响。此外,不同实验室间的环境条件和技术设备差异,也增加了复制难度。

更重要的是,部分原始研究在设计和执行过程中缺少足够的严格性,未考虑潜在的混杂因素和干扰变量,导致研究结论的普适性存在质疑。 复制失败引发的广泛关注促使科学界反思现有的研究文化和评价体系。许多顶级期刊和资助机构开始强调研究透明度,鼓励开放数据和实验方法的共享,推动同行评审机制的完善与多样化。此外,建立更合理的科研激励机制,减少对单一发表数量和影响因子的依赖,也有助于提升研究质量。科学界还在探索利用人工智能和大数据技术,促进实验设计的优化和数据分析的准确性,从而减少人为偏差的影响。 尽管复制项目暴露出了诸多问题,但也推动了科研方法和文化的深刻变革。

提高实验可重复性的努力正在逐步展开,包括推行预注册研究方案、采用盲法设计以及标准化实验材料和流程等措施。同时,跨机构和跨国合作的深化为建立更加客观公正的验证体系奠定基础。通过这些举措,科学界希望重建公众对生物医学研究的信任,确保科研发现真正服务于社会大众的健康福祉。 除此之外,教育层面的改革同样重要。加强对科研人员的统计学和方法学培训,提高其对研究设计与数据解读的能力,能够有效减少重复性错误和偏差的发生。科研伦理的强化教育,也有助于遏制学术不端和数据造假行为,为科学研究营造更为健康的生态环境。

公众对科学研究过程的理解和支持,也有助于营造良好的科研氛围,推动科学成果的理性传播和应用。 总而言之,生物医学领域复制项目的失败是对科研诚信和严谨性的警醒。它不仅揭示了研究方法和文化中的深层次挑战,也为科学界制定更高标准提供了契机。通过制度改革、技术创新和教育提升,多方共同努力,有望逐步解决复制危机,推动生物医学研究向更加开放、透明和可信赖的方向发展。未来,唯有依托扎实的实验基础和严谨的科学态度,才能真正实现医学科学的持续突破,为人类健康贡献更大力量。