近年来,私募股权市场经历了快速的发展,吸引了大量资本流入。然而,随着市场的不断变化,私募股权基金所持有的部分资产出现了质量下降,尤其是所谓的“坏年份”资产,这种劣质资产给私募股权行业带来了众多负面影响。这一现象在业内被称为“萨利斯伯里效应”(Salisbury effect),指的是某些年代形成的业绩不佳、流动性差且减值风险高的资产,对整个私募股权基金组合产生拖累效应,从而影响基金的整体回报和投资者的信心。劣质资产成为制约行业可持续增长的重要障碍。私募股权基金通常通过并购、重组或战略调整来提高所投资企业的价值,期待中长期获得丰厚回报。然而,对于部分劣质资产来说,市场环境恶化、企业经营不善或行业结构性变化等因素,使它们的估值大幅缩水,甚至面临无法退出的困境。

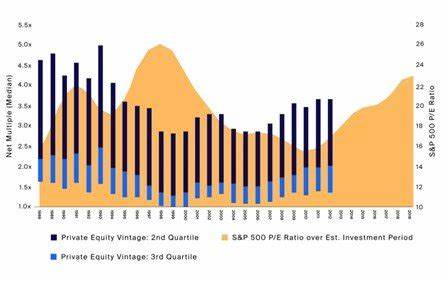

劣质资产不仅导致估值波动,还加重了基金管理者的运营压力。投资者在面对业绩拖累时,往往会产生撤资或减持的意愿,这无疑对基金后续融资和管理产生消极影响。更为重要的是,劣质资产的存在加剧了私募股权行业的信用风险,进而影响整个资产管理行业的声誉。萨利斯伯里现象反映了资本市场中周期性和结构性问题的复杂交织。市场经济本身具有波动性,私募股权基金在不同经济周期中不可避免地受到宏观环境变化、政策调整及行业竞争格局等因素影响。部分年份的资产表现不佳,尤其是金融危机或经济衰退期形成的资产,更容易显现出价值受损的特点。

近年来的市场波动和地缘政治环境的多变性,进一步加剧了劣质资产的风险暴露。私募股权基金管理团队也意识到,传统的资金投入和资产管理策略,在面对复杂多变的风险环境时需要进行调整。加强尽职调查、优化投资组合、积极进行资产重组和人才引进,成为应对劣质资产风险的关键举措。与此同时,基金管理者还需利用先进的数据分析技术,提高对潜在风险的前瞻性识别能力,确保资产质量的动态监控和及时处置。对投资者而言,了解萨利斯伯里现象背后的风险逻辑关键在于明确资产的“时间价值”。私人股权投资往往具有一定的锁定期,投资回报需要较长时间的培育。

然而,当所持资产的业绩长期低迷且退出渠道受限时,投资者的收益预期和流动性需求都会受到较大冲击。市场对劣质资产的定价机制也将发生变化,使得基金内部也必须评估和调整风险暴露水平。行业层面,监管机构与市场参与者日益注重风险管理与透明度建设。规范信息披露,加强风险预警,推动资产估值的合理化,均成为减轻劣质资产冲击的重要手段。私募股权基金需要通过建立更为科学的治理结构,确保投资决策的客观性和风险承受能力。同时,二级市场的活跃发展为劣质资产提供了更灵活的处置选择,减少资金的长时间绑死,促进市场流动性提升。

在全球经济转型和金融环境演变的大背景下,萨利斯伯里现象为私募股权行业敲响警钟。只有全面重视资产质量,坚持稳健投资,注重风险管理,才能促进行业的健康发展。私募股权市场需强化对投资项目的前期风险把控和后续动态管理,同时提升创新能力,寻找新的投资机遇,分散风险,实现收益与安全的平衡。此外,投资者教育和行业透明度的提升也不可忽视,只有让市场参与主体充分认识劣质资产的潜在风险,才能形成有效的市场监督和自我纠正机制。未来,随着科技进步和市场机制完善,私募股权行业有望通过更精准的资产识别工具和创新的退出策略,降低劣质资产对整体市场的负面影响。同时,国际合作与多元化资本的参与,将不断提升行业的抗风险能力,为资本市场注入更多活力。

经过这一阶段的调整和优化,私募股权行业必将迎来新的发展机遇,推动资本与实体经济的深度融合,实现更高的社会价值。综上所述,萨利斯伯里现象中的劣质资产问题,既是私募股权行业发展的挑战,也是推动行业自身进步的动力。只有注重资产质量提升和风险管理创新,私募股权市场才能立足长远,为投资者创造持续、稳定的回报。同时,这也呼吁全行业携手合作,共同打造更加健康、透明、可持续的发展环境。随着政策支持与市场机制的完善,私募股权行业将不断壮大,成为引领经济转型和创新发展的重要力量。