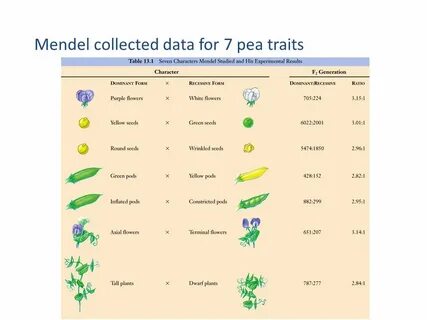

在遗传学历史长河中,奥古斯丁修士格雷戈尔·孟德尔的名字无疑犹如灯塔般指引着科学探索的航程。孟德尔跨越时光,利用简单而严谨的方法,通过对豌豆植物进行的系统杂交试验,开启了遗传学的大门。尽管他成功阐明了七个主要性状的遗传模式,但直到今天,三个性状的具体基因身份仍是科学界百年来的未解之谜。最新的研究突破终于揭晓了这段历史悬案,科学家们借助现代基因组学和计算生物学技术,精准定位那三个长期难解的性状相关基因,这一成果不仅丰富了遗传学的理论框架,还助力未来作物改良与植物蛋白资源开发。孟德尔的研究始于19世纪中叶,他遵循以观察为基础的科学方法,研究了诸如花色、种子形状和荚果颜色等七个性状,通过大量的杂交实验揭示出性状的分离规律和遗传因子的存在。然而,由于当时基因概念尚未确立,加之缺乏分子生物学工具,孟德尔仅能描述遗传因素的表现形式,却无法深入探索其分子本质。

时间来到21世纪,尤其是近年来随着高通量测序技术的飞速发展,科学家们获得了详细而完整的豌豆基因组序列,为遗传性状的分子解析奠定了坚实基础。2019年,科学家首次发布了豌豆的参考基因组,这是破解孟德尔遗传之谜的重要里程碑。而近期的一项研究通过对700多个豌豆品种进行深度测序,解析了约1.55亿个单核苷酸多态性位点,结合精准的基因型与表型关联分析方法,最终锁定了那三个千古之谜的相关基因。研究团队发现,控制豌豆荚果颜色的基因主要影响叶绿素合成通路,导致豌豆荚显示绿色或黄色两个主要色型。在荚果形状方面,两个关键基因通过调节细胞壁加厚过程,决定了荚果的形态差异。最后,他们还揭示了导致花序分枝变化的基因缺失事件,即花簇变异的分子基础,这种现象被称为紫花草类植物中的所谓“簇状花茎”特征。

这一系列的发现不仅填补了遗传学领域的历史空白,更为基因编辑和作物遗传改良提供了明确的靶点。通过改变特定基因的表达或结构,科学家们有望培育出更适合现代农业需求的豌豆品种,例如,提高产量、增强抗逆性,同时也能优化营养成分,从而推动绿色可持续农业的发展。除此之外,豌豆作为一种重要的植物蛋白来源,近年来市场需求激增。破解关键基因背后的遗传机制,将促进通过基因组辅助育种加快新品种的研发,满足全球对植物蛋白的多样化需求,这对未来食品安全和人类健康具有深远意义。此次研究历时六年之久,凝聚了不同科研机构和领域专家的智慧和力量。结合现代计算生物学、遗传学、分子生物学、植物学和农业科学的多学科交叉协作,科学团队实现了从基因组数据到性状功能的全面解析。

这一范例彰显了协作创新在现代科研体系中的核心地位,为未来解决更多生命科学难题树立了典范。孟德尔豌豆遗传之谜的终结,也是基因组学时代的新起点。随着下一代测序技术和人工智能算法的不断进步,更多复杂性状的遗传密码将被揭示,促进生物学基础认识和农业应用的双重提升。对现代遗传学和生物技术而言,这不仅是科学史上的巨大胜利,也是一段激励无数科学家不断探索未知领域的科学传奇。未来,基因编辑技术如CRISPR有潜力借助这些基础研究成果,进一步加速作物遗传改良与新品种培育。随着对遗传机制的深入理解,精准育种成为可能,最终促进农业可持续发展和粮食安全。

此外,这项研究成果还激活了公众对基础科学研究价值的关注,提醒我们科学探索的持续性和跨领域合作的不可替代性。回溯孟德尔对豌豆的细致观察,我们看到的是科学家谦逊而执着的精神,正是这种精神引领着现代遗传学和生物技术不断迈向前沿。总结来看,孟德尔豌豆遗传之谜的解开不仅是科学史上的里程碑,也为农业科学未来的发展提供了宝贵的基因资源和技术路线。基于此,我们期待基因组学革命能带来更加高效、环保的农业生产方式,助力全球粮食供应和人类健康的可持续目标实现。孟德尔遗留下来的基因遗产,经过现代科学的点亮,必将绽放出更加耀眼的光芒,驱动生命科学和农业科技携手奔向新时代的辉煌。