在信息技术飞速发展的今天,编程已经成为一项基本技能,也是一种职业选择。然而,伴随着“coding”一词的流行,我们开始察觉到这不仅仅是技术上的描述,更隐含着一些文化和心理层面的不和谐。特别是对于许多资深的软件开发者和技术专家而言,“编码”这个词似乎带有某种贬义,无法准确反映他们的职业身份和技能深度。从职业自我认同到行业文化变迁,这一词汇背后折射出的负面情绪值得我们深入探讨。 早在互联网泡沫破裂后的2000年代初期,业界对“程序员”、“软件开发者”、“黑客”等称谓的认知就已经大相径庭。许多经验丰富的工程师更倾向于称自己为“程序员”或“黑客”,因为这两个词体现了他们在技术领域的专业性和创新精神。

“黑客”虽然在公众眼中常带有负面色彩,但在技术圈内却是一种身份的象征,代表着对系统深刻理解与创造性利用的能力。同样,“程序员”这一称呼承载了程序逻辑和算法思维的严谨含义。 然而,“编码”与“编码员”(coder)这些词汇的出现,让许多资深开发者感觉到了轻视和异化。相较于“程序员”,“编码”似乎更侧重于机械地“写代码”行为,而忽略了设计架构、系统集成、性能优化等多方面的综合技能。在一次面试经历中,有技术专家被告知招聘的是“coder”,对方仅仅期望应聘者“写代码”,这种片面的期待暴露了行业对技术岗位认知的肤浅与机械化处理,最终贬低了从业者的职业价值和创造力。 这其中的文化冲突也反映了行业演变的不同阶段和认知差异。

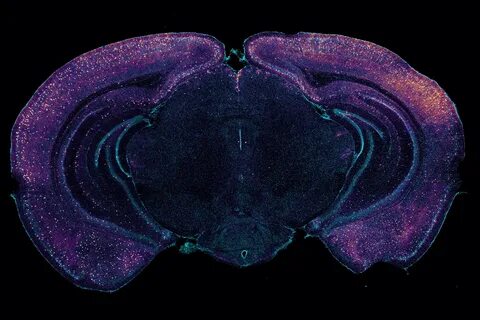

随着编程教育的普及,越来越多非专业人士进入技术领域,业界开始用“coding”这种更通俗易懂的词汇来降低门槛,吸引广泛参与。从这个角度看,“编码”具备普及教育和入门的积极意义,但其对专业人士的冲击却不容忽视。技术人员感受到身份认同的困惑,部分原因源于社会对其职业的误解与标签化,这不仅影响职业自豪感,还可能导致人才流失与行业内心态的负面调整。 心理学视角指出,词汇是身份认同的重要载体,专业称谓的变化会直接影响从业者的自我认同感和归属感。“编码”以其简化的语义,某种程度上剥夺了技术人员的工作的复杂性与创造性表达,这会造成从业者感受到贬低和疏离。另一方面,社会大众对技术领域的刻板印象强化了这种情绪,错误地将软件开发简单归结为代码编写,使得复杂领域的技能包袱无法被充分理解和尊重。

当前,随着人工智能、机器学习及自动化工具的发展,从业者真正的技术焦点已经从单纯的代码编写向模型设计、算法创新和系统架构转变。因此,以“编码”作为职业定位的狭义定义与现代技术实践的发展背道而驰。技术人员渴望社会和企业能正视他们解决问题的多维度能力,而非单一地将其等同于“敲代码”。 社会文化环境中,对“编码”的负面情绪也引发了大量的讨论和反思。一些业内媒体和技术写作者尝试用更准确和尊重的语言来描述技术工作,提倡“软件工匠”、“系统架构师”等称谓以重塑职业形象。同时,教育机构和企业也在调整用词,避免简单粗暴的标签化描述,力图传达技术岗位的多元价值。

然而,词汇的演变具有惯性和复杂性,尤其是在新兴技术大量涌现、人才激增的时代,用词的统一和社会共识的建立尚需时日。与此同时,从业者自身也需要增强话语权,通过分享经验、参与行业自治和文化建设,塑造更加专业和多元的技术文化认同。这样才能消解“不喜欢‘coding’”的负面情绪,让技术人才获得应有的尊重和认同。 纵观历史和现状,“编码”一词从技术描述转变为文化符号的过程,为我们揭示了现代技术职业身份的复杂性和发展困境。只有正视从业者的情感诉求和职业尊严,社会才能持续吸引和留住顶尖技术人才,推动科技创新的持续前行。在未来,期望“coding”不再是一个让技术人员感到疏离和负面的标签,而是演化成为涵盖创造力、思考力与系统性解决方案的综合体现。

这样的转变,将有助于塑造一个更加包容、尊重多样性的技术生态环境,让每一个热爱技术的人都能找到认同感和归属感。 综上所述,“编码”带来的负面情绪体现了技术领域中词汇与身份认同的矛盾,也是技术文化发展中的一个缩影。面对不断变化的行业环境,只有通过语言表达和文化认知的更新换代,技术群体才能重塑自我认知,消弭误解,走向更加积极健康的发展道路。