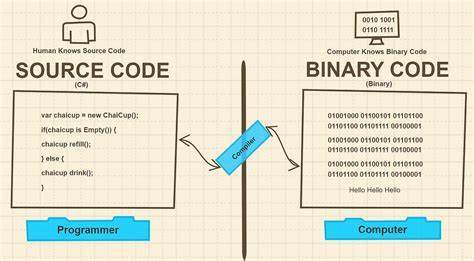

网络技术作为现代数字世界的中坚力量,深刻影响着我们日常生活的方方面面。而随着硬件性能和人工智能技术的不断进步,传统Web架构的局限逐渐显现,尤其是在性能和能效方面的瓶颈问题。传统网页主要依赖跨平台的解释型代码,如JavaScript,这种模式虽然带来了“编写一次,到处运行”的便利,但其性能损耗、资源消耗以及限制也日益显著。近年来,业界开始探索将机器码引入Web的可能性,这种创新尝试有望彻底颠覆网络应用的生态,实现更高效、更灵活的用户体验。 首先,我们必须了解目前网页应用与本地应用之间的根本区别。传统观念认为本地应用是为特定平台量身编写,经过编译为机器码直接运行,而Web应用则是利用解释型语言,依赖浏览器的运行时进行处理。

然而这种看法其实并不全面,真正的分水岭在于代码是否具备渲染顶级窗口的能力——本地应用通常拥有此功能,而网页则被限制在“视觉沙盒”内部。尽管这种视觉沙盒保证了安全性,但也带来了性能上的妥协。 引入机器码的Web平台,意味着网页中的代码将不再局限于解释执行,而是直接编译成各个平台的机器码,包括支持多线程的CPU和GPU指令。这一转变能够最大限度释放设备硬件的潜力,尤其是在低功耗设备如增强现实眼镜上的应用,将带来质的飞跃。例如,将科学可视化、复杂模型动画等需要高性能计算的内容,原本在网页上难以流畅实现,而通过机器码平台,这些任务将变得轻松自如。 实际上,开发者已经开始设计一种名为“outerframe”的新型应用组件,作为在APP内部运行不受信任机器码的一种安全空间。

Outerframe通过进程隔离机制将不受信任代码限制在独立环境,避免数据泄露和恶意行为,同时保持“视觉沙盒”的界面展示方式,确保用户界面安全不受破坏。不同于传统浏览器插件模式的复杂和高摩擦设计,outerframe旨在以极简方式将机器码融入应用,实现高效且安全的计算环境。这种设计不仅支持CPU端机器码,也同样支持GPU着色语言,有望彻底消除当前Web面临的“最低公共性能标准”瓶颈。 在性能层面,相关的基准测试展示了令人震惊的差距。以macOS平台为例,在多任务分布的机器学习模型参数动画显示测试中,outerframe实现了120帧每秒的流畅渲染,CPU使用率仅为16%,GPU利用率14%,而能效评分远优于传统基于JavaScript的WebGL或WebGPU方案。传统浏览器即使是性能较优的Safari搭配WebGPU,所消耗的能源影响是outerframe的约39倍。

即便是在调整方案使用单画布绘制策略后,outerframe仍能够提供至少6倍的能效提升。这种性能和能耗上的飞跃,为未来各种复杂交互式图形、动态文本渲染提供了坚实支撑,并为移动设备和穿戴设备的长时间运行铺平道路。 不过,机器码网页同样面临一些挑战。例如,操作系统本身的原生文本视图并不适合频繁的动态文本更新,这要求outerframe在实现文档式界面时需采用自绘技术,而非依赖操作系统组件。这种设计给予开发者更大灵活性,也促使开发工具和框架需要针对机器码环境进行优化和适配。同时,在安全性设计上也需持续完善沙盒策略,避免恶意代码破坏系统安全。

此外,机器码网页的普及还受到应用商店政策和平台标准的限制。目前大多数主流应用平台对未经过安全审核的机器码运行持严格限制态度,导致支持outerframe功能的APP难以通过官方渠道广泛发布。这种壁垒促使开发者在兼容传统Web和outerframe之间做权限折中,而随着行业竞争和用户需求的增长,未来这类限制有望逐步放宽,推动机器码Web平台的蓬勃发展。 从长远来看,未来的文档格式设计也面临革新。传统HTML和JavaScript作为跨平台基础,仍将扮演重要角色,但机器码网页的新标准或将支持多样化实现方案的优先级设定。开发者能够为同一文档提供针对不同设备和操作系统的机器码版本,并以传统HTML/JavaScript作为回退方案。

这种灵活的策略不仅提升了性能,还保证了跨平台的兼容性和可访问性。此外,机器码平台可能引入专有内容类型标识,使得应用能够提供针对特定内容的高效渲染方式,这为实现复杂UI控件的本地集成提供了可能,也方便了在安全受限的平台上展现受限的机器码内容。 当前技术进步和AI代码生成工具的崛起,在软件开发成本和速度上带来革命性变化。机器码Web的兴起恰逢其时,有望打破“编写一次,处处运行”的思维桎梏,转向“为不同平台最大化利用性能”的精细化发展路径。硬件设计者也开始从优化针对JavaScript的方案转向更通用和强效的运行环境,这种软硬协同进步将进一步推动数字生态的繁荣。 总结来看,引入机器码的Web不仅仅是技术层面的升级,更是一场关于用户体验、安全策略以及开发模式的全面革新。

它让Web平台跨越性能瓶颈,为未来低功耗设备和高性能挑战做好准备,开启一个更加高效、安全的互联网新时代。尽管眼下仍存在一定的生态挑战和应用推广难题,但随着技术成熟和市场需求的积累,机器码驱动的Web有望逐渐成为主流,并推动整个数字世界迈入崭新纪元。