在快速发展的软件行业中,传统的软件开发生命周期管理(SDLC)模式逐渐显现出其局限性。随着人工智能技术的兴起,尤其是在代码自动生成和辅助编程领域的发展,越来越多的开发者开始重新审视自己的工作方式。然而,对于许多怀抱怀疑态度的开发者而言,AI辅助工具看似过于虚幻,难以满足实际需求。本文聚焦于一位开发者从积极质疑AI工具的有效性,到彻底认同并依赖终端内AI辅助工具的个人转变,讲述他如何通过亲身实践改写工作流程,并分享其中的重要启示。传统的开发工作流程伴随着诸多挑战,尤其是在分支管理、代码审查和团队协作环节。无论是广为应用的GitLab flow、GitHub flow,还是追求高效交付的trunk-based development,这些模式都未能充分适应即时、高效的代码生成与评审需求。

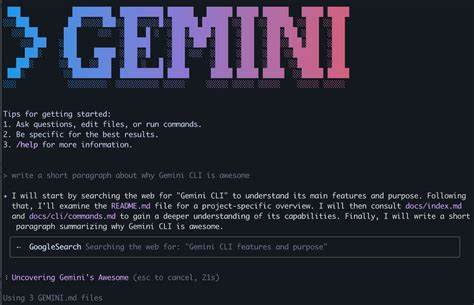

随着AI工具的出现,实时代码生成和智能辅助使得后期代码审查显得冗余,同时也为开发过程中的早期质量保障带来了可能。起初,笔者尝试过包括GitHub Copilot、Cursor以及Windsurf等多款工具,但由于使用场景及工作习惯限制,均未能真正融入终端环境,且体验不佳。尤其是GUI编辑器相对缓慢,严重影响到依赖高效终端操作的工作节奏。直到遇见Claude Code,这一AI工具的实际效果才真正改变了他的认知。Claude Code突破了传统工具的局限,强调通过自然语言交互实现代码生成和管理,使工作环境更加贴合终端用户的操作习惯。显著的是,Claude Code不仅提升了代码生成的精准度,也促使开发者主动管理上下文信息,形成系统化的工作笔记和进度记录。

上下文管理成为AI辅助编码中的关键环节。通过将计划和代码片段写入专门的Markdown文件夹(如_md/),笔者能够有效地保存思路和任务进展,方便随时调用和后续跟进。这种做法不仅提高了信息的可追溯性,也为未来复杂任务的分解和执行提供了基础。值得注意的是,上下文扩展的需求随着任务复杂度增加而不断增长,因此构建完善的文档和管理机制至关重要。此外,传统的Git分支策略在AI辅助的多任务并行场景中暴露出弊端。由于分支体现工作目录状态,多个AI智能代理同时处理同一分支可能导致状态冲突,影响工作效率。

为解决这一问题,Git Worktrees的引入成为一个有效方案。它能为每条分支建立独立目录,确保不同Agent各自运行、互不干扰,从而提升并发开发的体验。随着AI辅助工具的不断成熟,开发者对集成开发环境(IDE)的需求也在发生根本性转变。原本高度依赖多功能插件和自动补全的IDE开始被简化,笔者甚至剔除了所有基于大型语言模型的插件,只保留最基础的编辑功能。这样一来,IDE成为执行精准修改和快速回顾的专用工具,而更多智能化的代码生成和测试任务则被转移到AI智能代理完成。这种分工不仅减轻了编辑器的负担,也让开发者更专注于整体工作流程的管理。

传统的SDLC流程面对自动化和智能化的冲击被迫重新审视。现阶段,许多流程步骤如代码审核和质量控制依然沿袭历史方式,且大多依赖开发者手动操作。可是,随着AI能够自动编写、测试并部署代码,未来是否仍需保持相同的审批门槛?是否应该调整质量保障的时间节点,让质量控制在开发过程中实时发生?这些问题都亟需行业探讨与实践验证。笔者正尝试构建一个集成于终端的概念验证型问题管理看板,用以实现集中协调和自动化驱动,向航空管制中心般的工作监督模式靠拢。总体而言,AI正在将开发者的角色从“执行者”转变为“指挥者”。他们更多地管理和协调整个代理生态系统,而非亲自编码每行细节。

为了适应这一趋势,团队需要提升流程透明度、加强工具链整合能力,并主动培养对新兴技术的适应力。对于仍保持怀疑的开发者,作者建议先从小规模的实验做起。选择繁琐且重复的任务,如文档撰写或模板代码生成,尝试集成AI辅助工具,积累初步经验后再逐步扩大应用。与此同时,坚持准确记录所有尝试的过程,有助于复盘和持续优化。与其盲从市场宣传,关注那些在实操中分享切实经验的同行和技术博主更为重要。从客观角度评估工具带来的效能提升,包括时间统计和产出质量,而非主观感受,才能真正感知AI作为生产力倍增器的价值。

面对瞬息万变的技术场景,能够率先调整工作流程、拥抱智能协作的团队和开发者,将在未来竞争中占据显著优势。革新不仅仅是工具层面的迭代,更是思维方式和流程架构的深度变革。拥抱终端内AI辅助开发意味著效率、精准和协作质的飞跃,也标志着软件工程正迈入智能时代的新纪元。