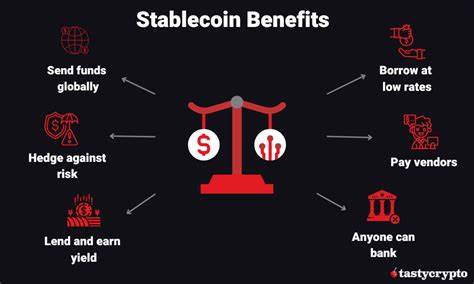

2008年,神秘人物中本聪(Satoshi Nakamoto)发布比特币,开创了一个无需银行、政府和中介机构参与的去中心化点对点数字现金系统。比特币创世区块中嵌入的那条新闻标题——“2009年1月3日,财政大臣面临第二轮银行救助”——成为比特币反抗传统金融体系弊端的象征。通过实现用户对自身资金的完全掌控,比特币为实现金融包容性和抵抗审查的网络奠定了基础。然而,十几年过去了,稳定币如泰达币(Tether,USDT)和USD Coin(USDC)的盛行正在逐步偏离这一初衷,推动加密生态向集中化、受国家监管的数字美元倾斜,令比特币所承载的全球金融自由愿景受到严峻挑战。稳定币通过与美元等法币挂钩,实现了相较于比特币、以太坊和索拉纳等价格波动剧烈的加密资产的稳定性,这一优势大大促进了它们在交易、汇款和去中心化金融中的实际应用。然而,这种稳定性的代价是不可忽视的。

稳定币正逐渐成为加密支付的主流基础设施,抢占了去中心化加密货币的市场关注度,使得比特币等资产更多地被视为投机工具而非促进全球金融自由的工具。如此一来,加密社区原本致力于构建无中心控制的金融体系的理念正在被稀释。稳定币对美元的依赖不仅具有金融属性,更蕴含深刻的地缘政治影响。发行者如泰达和Circle通过持有美国国债等储备资产,直接支持了美国的政府开支,包括军事行动等项目。这与比特币设计之初试图规避法币体系及其权力结构的目标背道而驰。美国财政部长斯科特·贝森特近日曾表态:“加密货币并非美元威胁,事实上,稳定币能够强化美元霸主地位。

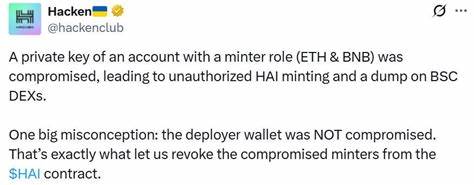

”这种立场进一步突显稳定币将加密世界与国家主导的金融体系紧密绑定的现实,削弱了货币与国家分离的核心精神。与比特币的无许可网络相比,稳定币本质上是集中的数字资产,类似于私营部门的中央银行数字货币(CBDC)。发行机构具备冻结账户、监控交易并执行政府命令的能力——多次在USDT和USDC上出现黑名单封锁地址的案例即为明证。即将实施的GENIUS法案等监管举措则进一步加重这一控制力度,使稳定币成为政府实现金融监管与监视的“理想工具”。这种集中化带来的风险包括任意冻结账户、交易审查和金融排除,与去中心化加密货币诞生时欲消解的风险无异。稳定币的爆发式增长恰逢加密文化的转变,由机构投资者和企业代言人主导的新生态倾向于支持更多监管与传统金融的整合。

自2020年以来,诸如迈克尔·塞勒等业界大佬提倡将比特币视作企业资产,往往是在提升政府监管和控制框架内操作。从数字现金转向数字黄金的战略重心显著改变了市场心态。稳定币作为稳健、受监管的美元替代品,特别受到对加密波动性存有顾虑的机构的青睐。这一趋势有可能将加密市场转型为国家认可的体系,以稳定币为支付主导,而去中心化加密货币被边缘化,背离了比特币最初追求的自由精神。不可否认,稳定币的价格稳定性带来了极大的便利,推动了加密货币的广泛应用。但这种便利的背后是沉重的代价。

稳定币的优先发展,让加密社区渐渐放弃了维护金融自由的初心。一个由稳定币主导的未来将意味着所有交易皆可追踪,账户受国家控制,匿名性和自主性荡然无存。金融排斥和审查恢复,使得反抗力量常态化,仿佛进入了反乌托邦的金融新时代。若要真正捍卫比特币及广义加密货币的愿景,社区必须重新聚焦去中心化支付体系的发展。需要在比特币、以太坊、索拉纳等主流区块链上,打造可扩展且用户友好的技术,兼顾稳定币的实用性而不牺牲去中心化原则。同时,普及关于集中化稳定币利弊的教育,提高用户对审查抵抗网络的长远价值的认识也至关重要。

抵制那些以“合法化”为名实则加强控制的加密监管,对维护整个生态系统的独立性尤为重要。中本聪传递的既是警示也是号召,指出集中金融体系的缺陷,提出了去中心化替代方案。然而稳定币以美元挂钩和集中监管的模式,正将加密货币拉回那个被批判且限制重重的旧体系,只不过这一次变成了一个数字化且严密控制的版本。若大众任由稳定币改写整个生态,最终将付出失去年自由的代价。未来的道路唯有坚守去中心化,确保加密货币继续成为赋权个体、对抗国家控制的利器,而非归于国家掌控秩序的延伸。