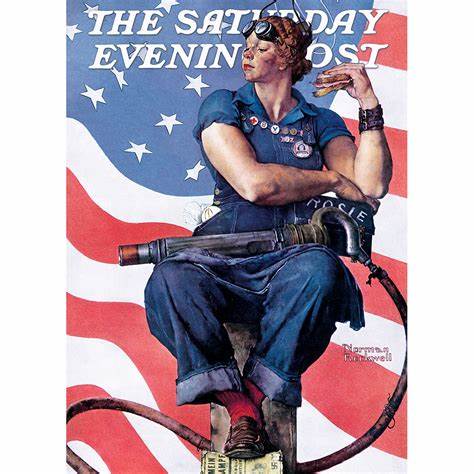

二战期间,随着大批男性士兵奔赴战场,美国国内的工业生产面临巨大人力缺口。女性开始大量进入传统由男性主导的工业岗位,成为保障战争机器运转的重要力量。在这股社会变革浪潮中,铆钉女工(Rosie the Riveter)形象如同一股强劲的文化风暴席卷整个国家,激励无数女性投身生产线,展现力量与独立。诺曼·洛克威尔(Norman Rockwell)所创作的《铆钉女工》封面插画因此成为美国历史上最为经典的艺术作品之一,深刻诠释了这一时代女性的精神风貌。 作为二战时期最具影响力的促销视觉形象之一,洛克威尔的《铆钉女工》于1943年5月29日以《星期六晚邮报》封面姿态呈现,迅速赢得巨大关注。作品描绘了一位强壮、坚定的女性正在午休,膝上放着铆钉枪,身旁的午餐盒上写着“Rosie”字样,象征其身份。

值得一提的是,她的脚下放着希特勒的著作《我的奋斗》,暗示着她正在为民主制度而战,也代表着她对极权主义的蔑视与抗争。洛克威尔用这一独特构图和象征手法,生动地传递了女性在战争中的力量,以及她们作为抵抗恶势力的前线战士。 这幅作品的姿势灵感来自于米开朗基罗西斯廷教堂天顶画中先知以赛亚的形象,透露出一种神圣使命感和英雄气概。洛克威尔运用宗教艺术的构图强化了铆钉女工的英雄身份,将她塑造成一个时代符号,具备神话般的力量与意义。其画面色彩明亮,笔触细腻,人物表情凝重而充满决心,既是对女性力量的赞美,也是对民族精神的致敬。 此外,《铆钉女工》的模特是一位年仅十九岁的年轻女子玛丽·多伊尔·基夫(Mary Doyle Keefe),她当时担任电话接线员,职业与铆钉女工完全不同。

洛克威尔根据她的形象进行艺术加工,将她描绘得更为强壮坚韧,以契合设计主题。据传,画作完成后,他还曾经打电话向玛丽道歉,因为她本人远没有画中那般魁梧。这种对现实与艺术形象的张力,正体现了洛克威尔在创作中对理想人物形象的追求和塑造。 该封面一经发行,立即成为当时最受欢迎的期刊封面之一,其形象应用于战时各种宣传活动,尤其在美国财政部的战争债券推广中发挥了极大作用。铆钉女工不仅提升了女性参战士气,也强化了战争期间全民动员的社会氛围。借助这幅宣传画作,美国女性形象被重新定义,她们不再是传统家庭角色的附属,而是现代工业社会的重要组成部分。

洛克威尔的《铆钉女工》不仅仅是艺术创作,更是那个时代社会文化的见证。它折射出女性权益和社会性别角色的变动,对后世的艺术、文学及大众文化产生了深远影响。随着时间推进,Rosie形象被不断重新演绎,成为女性独立、力量和勇气的象征。事实上,这一形象早已超越了历史背景,成为全球女性赋权的经典标志。 从更宏观的视角来看,洛克威尔笔下的铆钉女工具备极强的符号意义。她代表了女性在战争动员中不可或缺的角色,也反映了社会观念的革新与变迁。

过去被认为属于男性的工作领域,因战争的特殊需求被女性接管,社会对女性能力的认识也因此发生改变。《铆钉女工》的广泛传播促进了对女性职场能力的认可,提升了女性自信心,推动了美国社会在性别观念上的进步。 不同于单纯的宣传海报,洛克威尔这幅作品融合了细腻的情感表达和丰富的文化内涵。画中女性的肌肉线条、紧握的铆钉枪以及深邃的目光,构成了一个立体鲜活的形象,令人感受到铆钉女工真正的力量与坚韧。她既是普通劳动者,又是民族英雄,是那个充满挑战时代的缩影。 现今,诺曼·洛克威尔的《铆钉女工》不仅被视为艺术珍品,还被保存于多个博物馆和展览中。

它陪伴着美国历史的记忆,为后世研究者提供了宝贵的历史文化资源。通过这幅作品,我们能够更好地理解女性在二战中的历史地位,以及艺术如何反映并塑造社会认知。 除了具体作品的影响,Rosie the Riveter整体形象在二战后便逐渐融入流行文化,成为无数电影、音乐和文学作品的灵感源泉。她的形象启发了无数女性探索自己的潜力,成为女性自强的象征。对当代女性运动而言,Rosie代表了奋斗、坚忍和独立的精神核心,激励着一代又一代人拥抱自信与自由。 综上所述,诺曼·洛克威尔通过他的艺术视角,将一个普通女性铆钉工塑造成英雄人物,诠释了二战时期女性力量的爆发与社会价值的再造。

该作品通过形象鲜明且寓意深刻的视觉表现,影响了历史进程,也丰富了大众文化内涵。Rosie the Riveter不仅仅是铆钉女工的代名词,更是勇气与奋斗的象征,激励人们不断冲破障碍,追求平等与自由。探索这一经典艺术作品及其背后的历史故事,能够帮助我们更好地理解女性在现代社会中的地位演变,以及艺术如何成为社会变革的推动力。