近年来,东亚地区,尤其是中国,推行了严厉的空气污染治理政策,目标是减少二氧化硫(SO2)等气溶胶前体物质的排放。气溶胶作为大气中的微小颗粒物,能够反射太阳辐射,冷却地表温度,一直被视为全球变暖的“隐形抑制剂”。然而,随着排放量的减少,气溶胶对气候的冷却效应减弱,这一现象逐渐引起了全球科学界的关注。最新的多模式地球系统模型模拟表明,东亚地区近十年来的气溶胶清理行动,极有可能导致了全球表面温度加速上升的趋势变化。东亚气溶胶减排约占全球二氧化硫排放量的三分之一,其显著减少导致了年均全球温升约0.07摄氏度,这一数值已成为全球变暖速率提升的重要驱动力。该温升虽然看似微小,但放在全球气候系统的背景下却具有非凡意义,尤其是在过去四十年中全球变暖速率稳定约为每十年0.18摄氏度的情形下,东亚气溶胶减少导致的额外升温极大地提升了这一速度。

此外,区域气温变化也非常显著,东亚本土及其周边北太平洋地区的变暖趋势尤为突出。模型预测显示,特别是在冬季,东亚及北太平洋沿岸地区升温幅度可达一摄氏度左右,北美西海岸亦呈现明显变暖迹象。这些空间分布的加热效应与实际上观测到的气温模式高度吻合。促使这一现象的主因在于,气溶胶减少使得大气对太阳辐射的散射作用减弱,更多的太阳能量得以到达地表和海洋,增强了地球系统的能量不平衡。卫星观测的数据亦显示,北太平洋上空的云层减少,反射率降低,这进一步加剧了海洋和大气的吸收,从而提升了该区域的表面温度。云的减少不仅加剧了太阳能透过,且使得夜间热量散失减缓,形成正反馈循环。

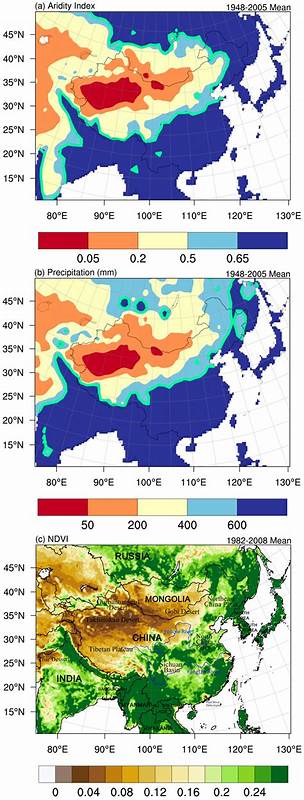

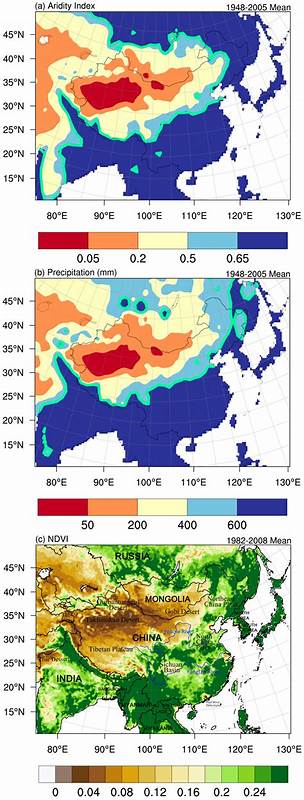

数据分析表明,自2010年以来,全球平均表面温升速率从约0.18℃/十年增至0.25℃/十年,东亚气溶胶的减少对此贡献显著。与此同时,全球海洋热含量显著增加,巩固了气候系统吸收更多能量的趋势。尽管气溶胶对全球变暖存在一定的抑制作用,其不可忽视的区域效应也极大影响了气候模式和水循环。例如,气溶胶减少导致的降水量上升和水汽含量增加,特别是在东亚及北太平洋沿岸区域,表现为亚热带副热带环流和季风系统的调整。水循环的变化进一步加剧了区域天气的极端性,暴雨和旱灾事件频发。除气溶胶驱动因素外,近年温室气体浓度尤其是甲烷的快速增长同样影响了全球气候系统,但甲烷等温室气体的功效虽然显著,但在过去十年中相对变化平缓,未能解释近年变暖的加速趋势。

相比之下,气溶胶减少则表现出更加快速且区域明确的气候响应。值得注意的是,国际海事组织自2020年实施的全球船舶二氧化硫排放标准,也导致全球航运业气溶胶排放显著下降,但其对全球气候影响尚处于探讨阶段,规模和时间跨度均小于东亚地区的排放更改。综合各方面证据,东亚气溶胶清理已成为全球气候变化的重要节点,其对地表温度及海洋热吸收的贡献,提示空气质量和气候政策间的复杂关系和权衡。未来随着东亚地区气溶胶排放进一步减少,其对全球变暖的“去掩盖”作用或将减弱,但现有气候系统的惯性和内部反馈将持续展现其影响。此外,模型研究强调气溶胶对云和辐射的相互作用是气候响应中的关键不确定因素,深入理解这些过程对于改进气候预测尤为重要。政策制定者需权衡空气污染治理的健康效益与气候系统响应,科学规划全球减排战略。

展望未来,东亚及全球的气溶胶排放管理应在保障公共健康和生态环境的同时,积极配合温室气体减排和气候适应策略,形成更加综合和可持续的气候行动方案。持续的高质量观测和多模式模拟将为理解并预测全球气候演变提供关键数据支持,引导政策调整和社会响应。