近年来,全球气温的攀升趋势尤为显著,其中自2010年起,地表温度的升高速率出现明显加剧。科学研究表明,东亚地区尤其是中国对空气污染的治理力度加大,导致大气中硫酸盐气溶胶排放量大幅下降,成为这一气候变化现象背后的关键因素之一。气溶胶的减少无意中削弱了它们对地球气候的冷却作用,从而加速了温室气体引起的全球变暖进程。 气溶胶,特别是硫酸盐类,在大气中通过反射太阳短波辐射和增强云的反照率,具有显著的冷却地球表面的效应。过去数十年中,东亚地区曾因工业快速发展而排放大量气溶胶,这些颗粒物有效地掩盖了一部分温室气体的增温效应。然而,自2010年代起,随着环境政策的实施和技术进步,东亚地区的硫酸盐排放减少了约75%,年排放量减少约20万吨。

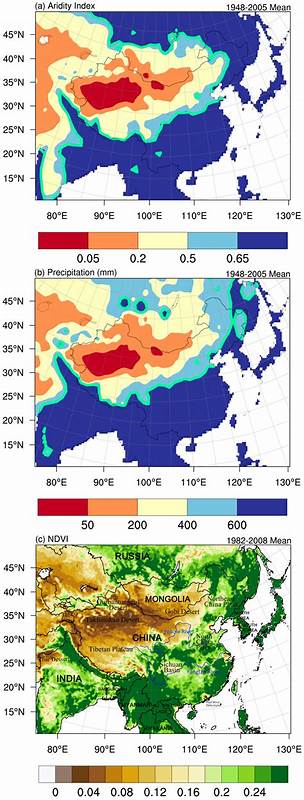

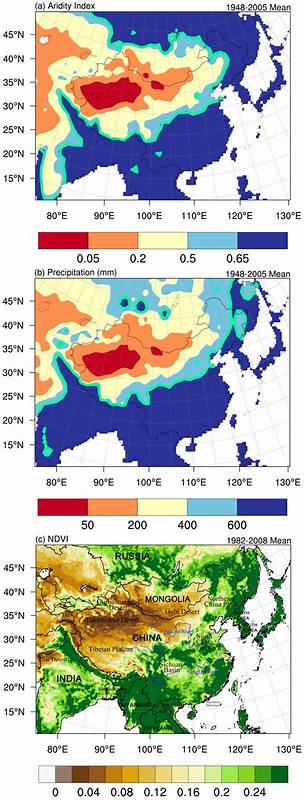

这种气溶胶排放的锐减使得气溶胶对温室气体的遮蔽减弱,从而“解除了掩盖”,导致全球平均气温升高。 基于多款地球系统模型的模拟结果显示,因应东亚气溶胶排放减少而导致的全球年均气温升高约为0.07摄氏度。这一幅度虽看似微小,却足以解释自2010年以来全球气温加速上升的主要驱动力之一。尤其在北太平洋区域,模型与卫星观测均显示明显的区域气温升高和地球顶层大气辐射平衡的变化,进一步证实了气溶胶减少与全球变暖加剧之间的联系。 东亚气溶胶的变化不仅仅是全球性的温度影响,更在区域气候中表现出复杂的空间模式。模拟结果表明,东亚大陆,特别是中国东部和北部,夏冬两季地表温度升高近一摄氏度,同时北太平洋和北美部分地区亦显著变暖。

冬季时,北极地区的升温尤为明显,这与大气遥相关现象有关,东亚气溶胶排放减少促进了北极的强化升温,带来气候连锁反应。 气溶胶减少同时影响降水分布。东亚区域和北太平洋风暴带出现了降水量的增加,而赤道太平洋地区的降水带呈现北移趋势,这与北半球相对较强的增温效应相符。尽管降水响应的内部气候变率较强,模型间差异显著,但整体上支持气溶胶排放变化对区域水循环的调节作用。 为了准确分辨东亚气溶胶减少对全球变暖的贡献,研究团队采用了多模型大样本(80个集合成员)跨年模拟,降低了内部变率干扰的影响。模拟时间跨度涵盖2015年至2049年,尤其侧重2035年至2049年间的稳态气候响应,与现实中的气溶胶减排趋势基本一致。

这种大规模协同模拟为定量评估气溶胶治理带来的气候影响提供了坚实科学支持。 大气顶层辐射平衡的变化是理解气候变化机理的关键指标。研究发现,东亚气溶胶减少导致的净辐射吸收增加约为0.06瓦/平方米,具体表现为太阳辐射的直接影响和通过气溶胶-云相互作用减少云的反射作用。总的来看,这种辐射势的增强促使地球系统吸收更多能量,从而推动了全球气候的变暖过程。 近年来,卫星观测(如CERES)与大气再分析数据( ERA5)揭示了北太平洋地区出现显著的顶部大气能量吸收增强现象。该区域对应着模拟中东亚气溶胶清理带来的辐射变化区,表明这一气候信号已在真实世界中显现。

尽管内在大气海洋变率(如太平洋年代际振荡,PDO)影响仍在,东亚气溶胶排放减量显然是不可忽视的重要驱动力。 除东亚气溶胶外,全球变暖的其他因素亦在叠加影响。甲烷浓度近年来增长加速,虽贡献有限但不可忽视。航运业硫排放自2020年起亦大幅下降,对气溶胶冷却效应产生影响,但因范围和时间较晚,其对全球变暖加速贡献相对较小。目前已知东亚工业减排是气候变暖加速的重要区域触发因素,且其影响可能超过同期其他区域来源的变化。 东亚地区的气溶胶污染治理,虽然取得了显著的空气质量改善和健康效益,却也带来气候变暖的“副作用”。

这提醒我们,环境政策需综合权衡空气污染治理与气候变化的双重目标。未来减排策略中,应考虑利用多重手段同时遏制温室气体和气溶胶排放,通过科技创新和政策协同实现可持续发展。 展望未来,东亚的硫酸盐气溶胶排放虽趋于稳定且继续减少空间有限,但已有的减排效应将持续显露。气溶胶-气候系统的非线性响应和结构调整问题仍需长期关注。此外,研究也强调地球系统模型在处理气溶胶-云相互作用方面的差异性及不确定性,对提高气候预测准确性至关重要。 总结来说,东亚气溶胶的清理行动在改善空气质量的同时,削弱了气溶胶的短波反射冷却效应,是全球气候变暖加速的重要驱因。

理解这一复杂的辩证关系有助于全球气候政策的设计和实施,提醒社会在追求健康环境与气候稳定的道路上,需要平衡并协调不同环境变量之间的相互关系,实现科学、合理、长远的应对策略。