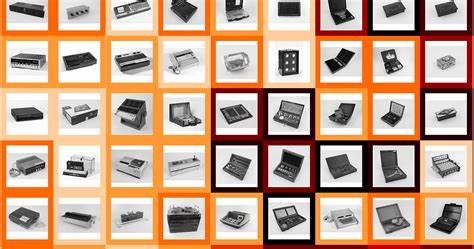

随着数字化时代的不断推进,博物馆的藏品展示方式也在发生深刻变革。传统上,大量珍贵的藏品由于空间和保护条件限制,往往无法全部展现在公众面前。科学博物馆集团利用先进的计算机视觉技术,对超过7000张藏品照片进行系统分析,开辟了线上探索博物馆藏品的新途径。这一研究的核心在于通过颜色和形状等视觉特征,深入挖掘藏品在设计演变、材质变迁以及文化背景方面的丰富信息,为观众提供更具互动性与趣味性的参观体验。 科学博物馆集团涵盖了伦敦科学博物馆、布拉德福德国家科学与媒体博物馆、约克国家铁路博物馆、曼彻斯特科学与工业博物馆以及希尔登的火车博物馆,其线上藏品囊括从摄影技术、时间测量、照明设备、印刷写作到家用电器及航海器具等21个精选类别。选取这些类别的初衷是集中展示大量常见且具代表性的物件,使分析更具有普遍意义。

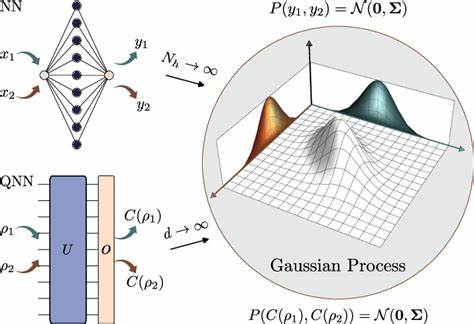

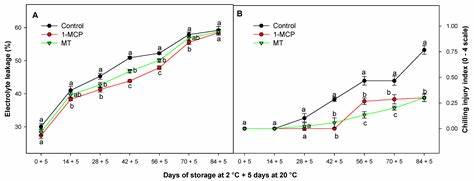

借助机器学习和深度神经网络,尤其是基于VGG16模型提取的图像特征向量,并辅以降维技术如主成分分析(PCA)和t-SNE算法,研究团队完成了对藏品形态的自动聚类,生成了独特的视觉地图。 在颜色方面,分析显示深炭灰色是最常见的主色调,出现在超过80%的藏品照片中。虽然其在单张图像中通常仅占据少量像素,但其普遍存在体现了现代制造材料和设计风格的趋同性。而颜色随时间的演变趋势同样引人瞩目——自19世纪中晚期以来,物件颜色逐渐偏向灰色调,而棕色和黄色等天然木材色彩则逐步减少,这一现象反映了从实木材质向塑料和金属材质的转变。值得注意的是,自1960年代起,色彩饱和度明显增加,表明设计审美向更加鲜艳、多样的方向发展。 研究还揭示了藏品内部多样颜色的丰富性。

例如,一架1900年生产的Century Model 46古董相机,其照片显示出细致层次分明的色彩分布,融合了木质、金属及皮革等多重质感。这种内部色彩结构的多样性,既体现了制造工艺的复杂性,也映射出物件所处时代的技术与艺术水平。对比之下,现代电子产品如iPhone 3G手机则以金属和塑料的单一色调为主,形态较为简洁统一,层次感较弱。 研究中另一个有趣发现是藏品中的“隐藏色彩”。通过计算机像素级分析,研究人员识别出许多19世纪怀表中微量的蓝色像素,这种蓝色常见于怀表指针或后背螺丝钉,是通过加热形成的氧化蓝色“抗锈蓝”,反映了当时的小规模精细加工技术。 形状的分析同样令人印象深刻。

研究通过机器学习算法将形态相似的藏品聚集,发现现代物品大多数呈现立方体形态,包括香烟盒、电视机、手机和电子游戏,从视觉角度看,现代笔记本电脑与古老的保险箱形态相近。在这种主要以方盒子形状为主的聚类之外,某些独特形状的物件如有线电话机因其复杂曲线和卷线,也形成了各自的群组。此外,许多透明材料制成的艺术装饰品、玻璃盘及瓶子,则在形状和材质上展现出截然不同的特点。 更为特别的是,一些独一无二的“孤岛”群体在形态图谱中自成一派。例如,打字机因其复杂外露的机械部件及特有的圆柱形滚筒,形成了一个特色鲜明的视觉集群;另一“孤岛”则由粘胶纤维纱线以及来自古代埃及和叙利亚的砝码组成,显示出文化和物质的多样交织。 研究还利用图谱揭示了若干视觉特别鲜明的个体对象,如用于厨房的果酱刀、利用壁炉废热的暖气装置、旋转奶酪刨,还有两件艺术装饰风格浓郁的相框和扬声器。

更为趣味的是,包括由回收耐克旧鞋制成的人造草坪样本,以及作为玻璃制造过程中助燃用碎玻璃“蓝色岩石”碎块,体现了循环利用理念在日常生活中的实践。 研究指出,计算机视觉为数字博物馆开辟了强大分析和展示新方向,不仅能量化、客观地捕捉藏品的视觉属性,更助力发现人眼难以觉察的细节模式,增强藏品的内涵诠释和吸引力。同时,也提醒我们照片拍摄环境、角度和光照对颜色测定影响极大,在后续研究中需要更严格的标准化处理。数字藏品的不断完善和扩充,定将持续丰富这种数据驱动的探索之路。 最终,通过对科学博物馆集团线上藏品的深度计算机视觉分析,我们看到了一幅关于物件形态、色彩与质感的演变图谱,映射出时代变迁、材料革命和设计趋势。藏品逐渐“变灰变方”其实折射了人类生活与科技发展的轨迹。

数字时代赋予了博物馆更多赋能,而计算机视觉作为桥梁,让历史藏品在网络大海中焕发新生,激发公众对科技与文化交汇之美的全新认知。未来,随着算法日趋智能,更多隐藏在博物馆深处的秘密将被逐步揭开,我们对物件故事的理解也将更为丰富多元。 色彩、形状与质地的结合,不仅构成了视觉美感的三要素,更是连接历史、科技与艺术的纽带。科学博物馆集团此番利用计算机视觉技术,既是对博物馆数字转型的探索尝试,也是对公众文化素养提升的有力助推。期待更多博物馆借助现代科技,开放藏品资源,让更多人近距离感受人类创造力的奇妙流转和时代的深邃印记。