在现代社会,食物浪费已成为全球性的难题。据统计,超过三分之一的农产品在收获后未能进入消费者的餐桌而被浪费,数量之庞大足以养活十亿以上的人口。如何有效延长新鲜农产品的保鲜期,减少食物损失,成为科研人员和农业产业亟待解决的问题。近期,麻省理工学院(MIT)与新加坡-麻省理工联盟研究技术(SMART)的科学家们突破传统观念,创新性地利用生物降解微针技术将褪黑素注入农产品内部,成功显著延长了蔬菜保鲜时间,为农业领域带来了极具潜力的变革性技术。 微针技术是近年来生物医药领域的热门突破,以其精确穿透表面而无痛的特性广被研究应用于药物递送。此次,研究团队将这一技术优势移植至农产品保鲜领域,创新地制造了由丝蛋白制成的微针。

这种材料不仅天然无毒且可降解,非常适合农业用途。微针能够穿透蔬菜表层坚韧而有蜡质的外皮,精准送达褪黑素至植物内部组织,发挥调节植物衰老、生长和抗氧化的内在机制,从而减少因运输和存储过程中活性降低而引起的质量衰退。 褪黑素是一种广为人知的促进人类睡眠的激素,然而其在植物体内也有重要功能,能调控植物的生理过程如延迟衰老、抗应激反应和调节内部激素。传统通过喷洒或浸泡方式施用褪黑素在植物表面,因难以深入组织,效果有限且普遍耗时且浪费。与此相比,微针技术通过机械穿透直接将少量且精准剂量的褪黑素输送到需要的位置,显著提升了使用效能和节约了资源。 在实际实验中,研究人员选择了富含营养却极易腐败的亚洲重要蔬菜——白菜,又称为pak choy作为测试对象。

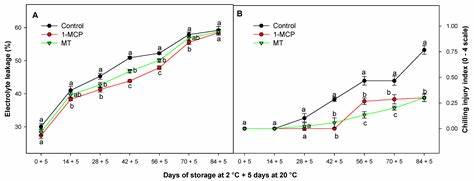

白菜采摘后,通常将叶帮从根部切割,暴露出连接全株运输线的基部血管系统。研究人员首先通过注射荧光染料确认微针注入能够顺利沿输导系统扩散至全株。随后,微针载有褪黑素被贴合在白菜基部,替代传统的喷洒和浸泡处理。 结果显示,常温存储条件下,非处理组白菜叶片于两三天开始泛黄,四天后明显衰败难以出售;而微针处理组则保持绿叶状态至第五天,黄化过程大幅延迟,整体品质和叶绿素含量显著提高。值得一提的是,冷藏条件下,微针注射白菜仍能保持色泽和重量延续至25日左右,相较对照组延长了将近10天保鲜期。这一成绩不仅展现出微针技术的有效性,也预示着它将成为无冷链地区提升农产品保鲜力的强大工具。

深入机理分析发现,褪黑素的注入激活了白菜内部一系列抗氧化酶和防护基因,减缓了叶绿素的降解,延缓了黄化和衰老过程。此外,褪黑素对植物激素的调控欺诈,增强植物采摘后的压力反应能力,是延长蔬菜新鲜度的关键所在。与此同时,微针本身制造过程环保,使用后可自然降解,不会给环境带来任何负担,符合可持续农业发展的需求。 该研究揭示了生物降解微针技术作为农产品保鲜新途径的巨大潜力,特别是在那些冷链基础设施匮乏的发展中国家和地区。传统依赖制冷保存不仅成本高昂且能耗巨大,微针技术为果蔬的保鲜带来了低成本、高效能的替代选择。未来,结合自动化设备如农用拖拉机、无人机等,实现微针贴合的规模化和自动化,技术落地将更迅速、更普及。

除此之外,研究团队计划持续探索多种植物激素及活性物质的微针递送可能,期望通过调节营养成分、口感甚至形态,全面提升农产品的品质和市场价值。微针技术的灵活性为农业精准调控提供了广阔空间,不仅仅局限于延长保鲜,更有望辅助农作物抗逆、优化生长等多个环节,助力智慧农业迈向新高度。 这项技术也引发了产业界和消费者的高度关注。随着消费者对食品质量和安全意识的提升,采用绿色环保且科学有效的保鲜技术成为市场趋势。微针技术不仅保证了药剂用量的科学精准,减少了残留风险,同时其便捷的应用形式符合生鲜供应链的各环节需求,有望推动全球食品供应链的优化和升级。 然而,要让这项技术实现广泛推广,生产成本的降低和适应不同农产品的个性化调整是关键。

科研团队正致力于通过工业化生产优化及不断试验不同载体材料,降低微针制作成本,提升效能和耐用性。同时,人与机器协同的应用模式将是未来的铺垫,从手工操作逐渐迈向自动化,满足大规模农田作业需要。 综上所述,微针技术与褪黑素的结合为农产品保鲜开辟了创新路径。它不仅有效延长了蔬菜的保鲜期限,降低了食物浪费,也展现了生态友好与经济可行性的优异结合。随着科学进步和技术完善,微针递送技术有望成为改善全球食品安全及支持可持续农业发展的关键利器,助推全球农业生态迈向更加繁荣和绿色的未来。