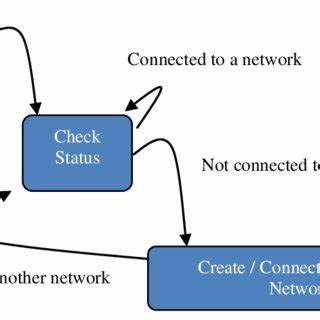

约翰·施特劳斯二世,这位被誉为“圆舞曲之王”的奥地利作曲家,其代表作《蓝色多瑙河》华尔兹不仅是维也纳音乐的象征,也是世界古典音乐中最具代表性的旋律之一。2025年,正值这位音乐大师诞辰200周年之际,一项既创新又充满诗意的纪念行动将把这首作品发射入深空,让音乐与宇宙相融,谱写科技与艺术跨界的新篇章。 这次别开生面的庆典由欧洲航天局(ESA)主导,选用其在西班牙塞布雷罗斯的35米口径深空天线DSA-2,将维也纳交响乐团现场演奏并预先录制的《蓝色多瑙河》华尔兹信号转化为无线电波推送至宇宙深处。发射定于2025年5月31日,活动同时在维也纳、马德里和纽约通过现场直播形式免费向公众开放,充分体现了文化和科学的结合,也弘扬了欧洲航天局成立50周年的辉煌历程。 这次广播的无线电信号将以光速传播,约每小时6.7亿英里(超过10亿公里)的速度远离地球,为人类音乐作品首度以如此宏大的方式进入星际空间提供了前所未有的场景和意义。信号将很快穿越月球轨道、火星、木星甚至海王星轨道,并在23小时内抵达深空探测器旅行者1号附近,它是当今距离地球最远的人造航天器,正游走于星际之间。

这种将音乐传送至宇宙的行为,既有深远的文化价值,也象征着人类对探索未知世界的不懈追求。过去,1977年发射的旅行者探测器携带了由卡尔·萨根领导录制的金唱片,选入巴赫、贝多芬、莫扎特、斯特拉文斯基等经典音乐作品,旨在向潜在的外星文明展示地球文明的多样性。令人遗憾的是,《蓝色多瑙河》当时未被纳入其中。50年后的今天,维也纳旅游局决心弥补这一“宇宙遗憾”,让施特劳斯的作品达到它应有的宇宙地位。 回溯音乐与太空的交集,NASA曾于2008年向宇宙深空发送披头士乐队的《Across the Universe》,以及近年向金星发射过Missy Elliott的《The Rain (Supa Dupa Fly)》。此外,2012年火星探测车“好奇号”通过将will.i.am的作品《Reach for the Stars》发回地球,完成了音乐从地球到火星再回地球的传奇旅程。

人类不断借助音乐这座精神桥梁,传递文化与情感于宇宙间,彰显科技与艺术的无缝融合。 施特劳斯的《蓝色多瑙河》华尔兹自1800年代中期诞生以来,便成为奥地利文化的国宝及全球音乐爱好者心中绝无仅有的经典。旋律优美流畅,结构严谨,有着迷人的节奏感,完美展现了多瑙河流域的风貌与奥地利优雅绅士的风采。它不仅被多次采用于电影、电视及公共庆典之中,还因其代表性深受世界各地欢迎,尤其在新年音乐会中成了不可或缺的曲目。 此次活动背后的技术挑战也不容小觑。考虑到实时演奏与信号发送可能出现的技术故障,欧空局选择了提前录制排练版曲目,以确保信号的平稳传输和广播质量。

这一细致安排体现了科技与艺术的高度融合与互相支持,彰显了现代航天通信系统的先进与可靠。 在推进这一计划的过程中,欧空局总干事约瑟夫·阿施巴赫(Josef Aschbacher)表示,音乐作为跨越时空的语言,连接了过去与未来,地球与宇宙。他认为这次“蓝色多瑙河”广播不仅是对施特劳斯的致敬,更是开启未来太空科学与探索新的想象窗口,希望未来探索者能伴随着这曲悠扬的圆舞曲,踏上未知的星际旅程。 此次广播也是欧空局及欧洲文化遗产的一次完美展示,彰显了欧洲在国际航天合作及文化传播领域的重要角色。通过将人类最珍贵的文化瑰宝之一推向宇宙深处,它强化了欧洲作为科技与艺术交汇点的形象,提升了公众对航天事业的关注度和认同感。 目前,这次广播的动向将受到全球天文爱好者、音乐迷、太空科技爱好者以及文艺复兴般跨学科群体的密切关注。

届时,人们不仅能通过互联网和现场活动感受这一伟大时刻,也会引发关于人类文化如何与宇宙文明对话的深刻思考。人类借由一首经典圆舞曲,借助最尖端的空间技术,把情感、历史与生命的律动镌刻于恒星之间,这无疑是对未来文明极具象征意义的期待与礼赞。 总的来说,《蓝色多瑙河》华尔兹的深空传送,既是对施特劳斯作曲辉煌的历史纪念,也是人类文化与科技高度融合的标杆之作。这一举措不仅丰富了音乐与航天交汇的表现形式,也再次证明了艺术在推动社会进步和跨界合作中的独特作用。它让人们看到了人类文明如何通过声音跨越浩瀚宇宙的梦想,激励后代继续在太空探索与文化传承道路上勇敢前行。施特劳斯200周年的星际演奏,将永远激荡在星空中,成为连接地球与宇宙、过去与未来的动人桥梁。

。