在网络诊断与性能排查领域,Traceroute作为一种基础且常用的工具,被广泛应用于识别数据包经过的网络路径以及各跳之间的延迟情况。然而,实际操作中,许多用户由于对Traceroute输出理解不全面,往往误判网络瓶颈,甚至错将正常现象当作故障点。这种误解不仅浪费排查时间,还可能导致错误的网络优化方案。要想正确使用Traceroute,必须透彻理解其工作原理及在不同网络架构,尤其是MPLS(多协议标签交换)网络环境下,可能出现的异常表现。本文旨在剖析Traceroute常见的误区,揭秘背后的技术原理,并提供实用的诊断思路助力网络问题解决。 当用户面对网络性能问题时,典型的反应是使用Traceroute检测路径上的各跳延迟。

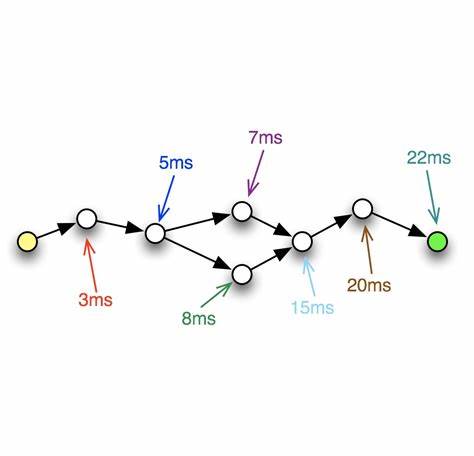

比如,某一次Traceroute展示了从一个节点到下一个节点的延迟突然从20毫秒跳升至约100毫秒,用户迅速将责任归咎于这条链路可能存在拥塞或故障。然而,类似案例中,绝大部分这类延迟飙升并非真正反映实际链路状态,而是Traceroute本身机制与底层网络架构互动的结果。特别是在涉及MPLS技术的网络中,这种现象更为普遍。 要理解这种现象,需先了解Traceroute的工作原理。Traceroute通过逐跳递增数据包的TTL(生存时间)值发送探测包。当TTL到达某跳路由器时过期,该路由器会返回ICMP超时消息,帮助发起者识别该跳。

在传统IP网络中,这种方法有效地实现了对路径的逐跳揭示。但是,MPLS网络中引入标签转发的机制使得事情变得复杂。MPLS通过标记转发数据包,减少了对路由表的查询压力,提升了转发效率。在典型的MPLS网络中,核心路由器(称为P路由器)只处理标签交换,不处理IP路由决策,而边缘路由器(PE路由器)负责标签的添加和剥离,并处理与外部网络的路由。 当Traceroute探测包在MPLS的P路由器上TTL过期时,P路由器无法直接向源发送ICMP超时消息,因为它不具备包源的完整路由信息。为了解决这一问题,P路由器会将该ICMP消息重新封装进新的MPLS标签包,然后将此消息发送回最近的PE路由器。

此时,该消息会通过MPLS网络返回并最终由PE路由器解封向源主机返回结果。这样,用户在Traceroute日志中观察到的多个跳点显示出的延迟,实际上包括了包往返通过整个MPLS网络的往返时间,而非单段链路本身的时延。 由于这一机制,用户容易误判中间某跳点的延迟异常,实际上延迟主要是由于ICMP消息被绕行至网络远端PE节点再返回所造成的正常现象。进一步观察可以发现,从PPP网络以外跳点开始,后续多个跳的时延值大致相同,且多次测量的延迟稳定,没有逐跳递增,这正是ICMP消息绕行的典型指示。 另外值得注意的是,不同MPLS网络对TTL的处理并不统一。有些网络不会将IP包的TTL值复制到MPLS标签中,或直接在标签中重置TTL,这会导致Traceroute探测包TTL过期的位置不在中间P路由器,而是在进出PE节点时。

这样一来,Traceroute显示出松耦合特征,部分MPLS内部节点被“隐藏”,看似是单跳延迟,却掩盖了内部多个转发节点,使得网络诊断变得更加迷惑。 除了MPLS因素外,Traceroute另一常被误解的现象是“高延迟忽然跳升”。真实网络中,这种跳升确实可能来源于链路拥塞、路由绕行、链路质量衰减等原因,但若未结合其他网络指标如带宽利用率、丢包率、路由结构、路由器负载状态等进行综合研判,单靠针对某跳的大幅递增延迟迅速判定故障点极其不科学。 网络管理人员应当认识到Traceroute的局限性,利用更先进的网络监控技术辅助判断。比如,结合主动测量工具(如ping、路径分析工具)、被动流量采集以及深度包检测等多维度信息,能够准确判断链路瓶颈所在。同时,针对MPLS网络,采用专用的诊断工具如Dublin Traceroute,通过分析MPLS标签栈以及采用改进的RTT图表,能够揭示隐藏的路径结构和具体跳点的真实时延特性。

网络故障排查还应注重培养对网络协议和架构的直观理解,清楚数据包的流转过程,理解网络设备不同层次的职责划分。仅仅依赖单一命令和数据常常难以呈现完整网络状态,从而导致误判误导。通过深入研读Traceroute机制及其在现代网络设计中的表现形式,网络工程师才能理性定位问题根源,科学评估网络性能,保障稳定高效的网络体验。 总结来看,Traceroute并非不可信,而是其结果必须结合网络环境、拓扑结构及协议细节进行专业分析。MPLS网络中ICMP超时消息的路由回传路径与普通IP网络不同,是造成延迟跳跃误判的根本原因。此外,具体网络实现对TTL处理的差异,进一步增添了Traceroute使用的复杂度。

因此,识别Traceroute输出中的“谎言”,才能避免重蹈误判覆辙,真正实现精准快速的网络性能诊断。未来,随着网络技术演进及工具升级,结合统计分析、图形化可视化的诊断方案,将为网络维护人员带来更清晰、更全面的网络路径认知,有效规避因误读信息导致的运维困扰和资源浪费。