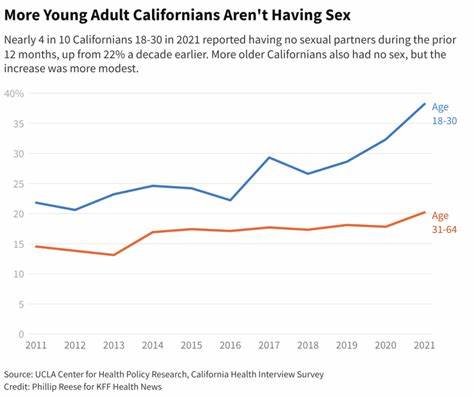

近年来,年轻人性生活频率下降的现象引发广泛关注和讨论。各类研究数据显示,越来越多的年轻人在相当长的时间内处于性冷淡状态,甚至有较大比例的年轻人一年内没有性伴侣。此趋势被某些媒体冠以“性衰退”或“性萧条”等标签,不仅令社会大众惊讶,也使专家学者纷纷探究其背后根本原因。首先,需要明白的是,表面上看似矛盾的现象——科技高度发达、色情内容触手可及,但年轻人性欲却整体下降,透露出当代社会的复杂性和矛盾。智能手机和移动互联网让色情与约会app极大便利了人们寻求性接触的途径,使得理论上的性机会前所未有地丰富,然而,与此同时,年轻人的实际性活跃度却没有随之增加。造成这种趋势的原因是多方面的。

心理层面上,焦虑、抑郁等心理健康问题日益普遍,年轻人在情感上普遍感到孤独和不安全,对于亲密关系的追求反而显得谨慎和退缩。在此背景下,人与人之间的连接变得复杂和脆弱,性行为不再仅仅是生理需求的满足,更多地承载了许多社会和情感的负担。另一方面,性教育体系的滞后和缺陷进一步阻碍年轻人树立正确健康的性观念。许多年轻人从小接触到的学校性教育要么浅尝辄止,要么避重就轻,甚至有部分地区由于政策限制,无法全面涵盖性取向、性别认同、性愉悦及网络色情的影响等多维内容,导致年轻人在性知识和自我认知上存在诸多盲区。更值得注意的是,网络空间的“性泛滥”并非真正促进了健康的性体验,反而带来了诸多负面影响。大规模接触极端色情内容,使一些年轻人对真实的亲密行为产生混淆和期望落差。

网络“非主流性”文化的兴起,使得部分年轻人在尝试性身份和性行为时感到迷茫与矛盾,甚至陷入以激烈和极端的性行为来寻求认同感的困境。社交媒体和网络的“市场化”情感交流,将人际关系简化为数字化的展示和商品化的互动,使得人与人之间的真实联系被弱化。年轻人在信息爆炸和量化反馈中体验到的自我价值感和吸引力,往往缺乏持久的情感基础,进而影响其构筑亲密关系和开展性生活的意愿。当前的文化氛围中,性不再是禁忌,性自由观念得到广泛传播,但这并不等同于人人都愿意或能够轻松地投入到性行为中。性权利争论、性别政治的复杂性,以及围绕性行为风险的讨论,使得许多年轻人对性行为持谨慎甚至畏惧的态度。对性暴力、同意问题、伴侣稳定性等方面的高度关注,让性行为不仅仅是享受,而成为一场需要反复权衡的风险管理。

社会经济压力也是一大隐形原因。房价高企、就业竞争激烈和社会不确定性的增加,使得年轻人将更多精力和资源投入自我发展和生活稳定,伴侣关系和性生活往往被放在次要地位。特别是在疫情后,许多年轻人经历了社会隔离和交流减少,个人心理和情感世界受到巨大冲击,性生活的减少也许正是这一压力形态的写照。关于性别差异与性欲表达方面,研究表明男性和女性在性欲望和性态度上存在着固有差异。女性受到身体安全、情感安全和社会期望的综合影响,往往更加谨慎,这与部分性保守或强调自我保护的观点形成呼应。同时,性少数群体在性表达与认同上的复杂性,也应得到关注,传统异性恋聚焦的性观念不再能完全涵盖当代年轻多样化的性身份和需求。

总体来看,年轻人的性生活减少是多重社会、心理、文化和经济因素交织的结果。我们不应简单以“性减少就是问题”来评判,而应深入理解背后的结构性和文化性变迁。修正应对策略需要社会、教育、家庭、医疗和文化多个层面的协同时进行。首先,完善和现代化性教育体系,强调性知识、身体自主权、性愉悦和心理健康的综合教育,帮助年轻人建立健康积极的性观念。其次,社会应营造开放而尊重隐私的氛围,减轻对性的污名和压力,使性行为建立在自愿、尊重和情感连接基础上,而非外界强加的规范或期待。再者,心理健康支持应与性健康并行,关注年轻人的情感孤独和焦虑,帮助其更好地建立和维持亲密关系。

互联网和社交平台应承担起社会责任,减少极端色情内容的负面效应,促进真实健康的性文化传播。同时,社会应关注经济环境的改善,让年轻人有更多资源和安全感去追求情感和性生活。最后,个体也应理解性行为的多样性和流动性,尊重自身节奏,无需盲目跟风或压抑欲望。性不仅是生理行为,更是情感交流和自我理解的一部分。只有通过整体、多维度的切入,才能真正理解为何当代年轻人性活跃度持续降低,以及如何在尊重自由与保护健康之间找到新的平衡。这不仅是性文化的变迁,更是年轻一代在现代社会中探索自我身份、情感归属和生活方式的重要课题。

。