非晶态固体作为一种无序结构的物质形态,在材料科学及生物物理领域中具有重要的研究价值。近年来,随着活性物质和非平衡物理的兴起,科学家们发现非晶态系统在受内部活性驱动时,表现出与传统被动材料截然不同的物理行为,尤其是在其力学性能和形变响应方面。活动性驱动的退火现象成为理解非晶态固体由韧性转向脆性转变的关键路径,本文将围绕此机制展开深度解析,揭示其内在物理本质及未来潜在应用。非晶态固体的结构缺乏长程有序性,因此其机械特性常表现为复杂而多变。传统观点认为,材料从韧性到脆性的转变多由外部条件如温度、应变速率或微观结构缺陷调控。但当前研究表明,材料内部的活性,譬如颗粒的主动运动和能量输入,也能显著影响固体的宏观力学表现。

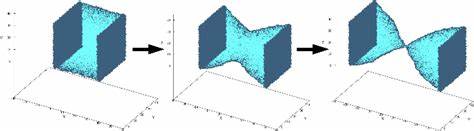

这类活动主要由微观粒子自身的能量注入引发,形成持续的动力扰动,进而驱动材料状态的演化。当非晶态固体内部活性驱动力达到一定阈值时,系统经历一种称作“活动退火”的过程:这种过程有助于材料结构在能量景观中寻找更稳定、更低能的构型,从而促进材料的“老化”和硬化。活性退火使得结构中的缺陷“软点”被逐步消除,导致结构更加紧密,材料的整体刚度和强度随之提升。然而,活性退火也带来了力学行为的根本性变化。实验和数值模拟均验证了,随着内部活性持续增强,材料的表现从能够容纳较大变形的韧性状态,向容易产生脆性断裂的状态转变。具体表现为从均匀塑性变形模式转变为局部化的剪切带断裂机制。

这种转变不仅影响材料的抗断裂能力,同时改变了其应变硬化或软化的特征。科学家们通过对三维二元Kob-Anderson混合物进行模拟,揭示了活性驱动退火对非晶态固体形变机制的深远影响。研究显示,退火过程在活性参数的控制下展现出与外加周期性剪切应变非常相似的行为,这种对应关系促进了非平衡活性系统与传统玻璃力学之间的理解桥梁。活性粒子通常以“跑-翻转(run-and-tumble)”的动力学形式存在,动力学特征如持久时间τp和施加力量f0成为调控退火过程的核心参数。当f0小于临界值时,材料进入退火阶段,潜在能量逐步降低,结构趋于稳定;超过临界阈值则进入流体化状态,物质表现为软化和再塑行为。在退火阶段,结构中软点的活化使材料能够缓慢地重新组织,移向更低能态,这一过程与传统的物理退火和周期性剪切产生的效果异曲同工。

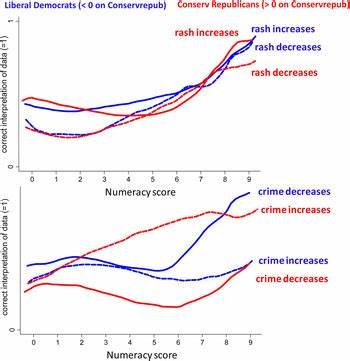

此外,活性退火过程中存在明显的记忆效应,即材料的内部状态能够编码来自活性驱动力强度的历史信息,这种记忆不仅影响材料的能量演化,同时在后续力学加载中体现出独特的响应特征。这种记忆效应为理解生物系统如细胞组织如何通过自身活性调控力学性能提供了新视角。深入分析表明,活性退火中“应力反转”机制扮演着重要角色。每当活性粒子的方向发生翻转时,材料结构会短暂经历较显著的能量重组,这一时刻成为系统跳出局部能量极小值、寻找更稳定构象的关键窗口。因此,持久时间τp的调控直接决定了退火的效率——持久时间过长将浪费探索潜力,过短又难以充分利用新方向带来的结构优化机会,导致非单调的退火效率曲线。与之对应,非晶材料在外加周期性剪切下的行为也显示出类似特征,强调了内部活动与外部力学作用之间的深刻联系。

机械性能角度来看,活性退火不仅使非晶材料趋于更高刚度,更重要的是它调节了其断裂模式。在实验和模拟认可下,活动增强的退火促进材料由韧性破坏向脆性破坏转变,表现为剪切带的形成和快速传播。此外,材料几何形状和尺寸亦对剪切带的稳定性和形成具有显著影响。例如,细长的样品更易显现明显的剪切带,而立方体等低长宽比结构则抑制这种局部化断裂。这说明内部活性与外部几何约束共同决定了非晶材料的宏观力学行为。材料中颗粒的活性扶持了更均匀的应力松弛机制,在高活性和短持久时间下剪切带的形成被抑制,材料表现出更均匀的变形模式;相反,较长持久时间会使活性力量更像“准冻结”状态,剪切带破坏性更显著。

深入理解这种多参数耦合效应,可能为设计可调韧脆性的智能材料提供重要启示。从生物物理视角看,研究结果提供了理解组织力学演化新线索。身体组织中细胞通过内在代谢活动产生的局部活性与力学环境交互,可能导致组织刚度随着年龄变化而变化,甚至影响疾病状态下的组织机械性能。例如,软骨和骨骼的韧性差异,甚至肿瘤的侵袭性与细胞群体的活动状态相关。活性退火机理为解释这些现象提供了定量基础及预测能力。未来研究可进一步探索温度、活性以及机械加载同步作用对非晶材料力学性能的综合影响。

伴随活体组织和人工活性材料的深入研制,探索多重记忆编码及响应机制,在生物传感、智能响应材料和软机器人等领域将具有广泛应用前景。总之,活动退火引发的非晶态固体韧性向脆性转变揭示了活动物质和非平衡态材料科学的新篇章。通过解析局部活性动力学及结构演化规律,研究人员不仅加深了对传统玻璃转变和形变机理的理解,也为未来自主调节力学性能的活性材料开发提供了理论基础。这一进展将持续推动材料科学、生物物理及相关技术的前沿,促进跨学科协作与创新发展。