在当代社会,科学证据对于指导公共政策和决策的重要性日益凸显。然而,尽管科学信息广泛传播,社会对某些关键风险话题依然存在显著的分歧与冲突。为什么明明存在令人信服且广泛可得的科学证据,公众对这些社会风险的看法仍然极度对立且难以达成共识?丹·卡汉(Dan M. Kahan)等学者在其2017年的研究“动机性数字能力与开明自我治理”中,深刻探讨了这一问题,揭示了科学理解与文化认同之间的复杂互动机制。研究不仅挑战了传统观点,也为提升公民理性和社会治理提供了全新视角。 传统上,科学普及常常以“科学理解论”(Science Comprehension Thesis, SCT)为基础,认为公众对于科学争议的分歧主要源于知识水平和逻辑推理能力的不足。按照这一观点,提高社会的科学素养和数字素养就能促进更理性的公共讨论,减少误解和偏见。

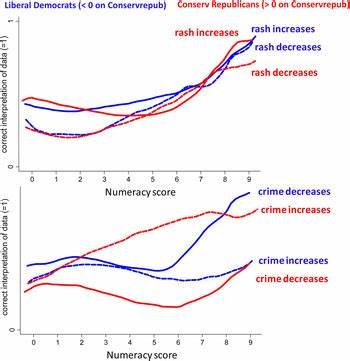

然而,卡汉等人的实验结果挑战了这一假设。他们提出并支持另一种解释,即“身份保护认知论”(Identity-protective Cognition Thesis, ICT),认为文化认同和政治立场会影响个体如何处理和解读科学证据,甚至扭曲其理性推理的过程。 研究实验设计巧妙,将受试者分为不同数字能力(Numeracy)水平,并让他们解读两个情境下的数据:一个是 关于一种新型皮疹治疗的科学研究结果,另一个是关于枪支管制法的研究。在皮疹治疗的情境中,高数字能力个体表现出更准确的科学推理,这符合我们对数字能力带来的理性优势的预期。然而,在枪支管制的情境中,尽管数据相同,高数字能力者的解读却表现出更强烈的政治极化倾向,更加偏向于支持其所属文化群体已有的政治立场。这种现象表明,高数字能力不仅没有缓解文化分歧,反而可能加剧其效应。

这一发现的重要性不言而喻。它显示,认知能力作为一种工具,其使用方式深受个体文化认同的驱动。换言之,理性推理并非始终促使人们客观看待证据,反而可能被用于保护或加强已有的身份认同和信念。这种“动机性数字能力”揭示了理性与偏见并非对立的两极,而是在某些背景下可能相互交织并共同作用。 结合社会心理学视角,身份保护认知论强调,个体在面对涉及自身核心价值观和身份的议题时,会本能地对信息进行筛选和解释,以避免威胁到其文化认同。这种心理机制在政治极化尤为明显。

科学争议往往成为不同文化群体表达身份差异和权力斗争的战场,这使得理性讨论变得复杂且富有挑战性。 从政策制定和公众传播的角度来看,研究指出仅提升科学和数字素养不足以解决信息分歧问题。政府和传播媒体需要理解公民认知背后的文化动力,设计更具包容性和跨文化对话的策略。同时,教育体系应重视培养学生的批判性思维和多元文化理解能力,帮助个体在保持身份认同时,也能开放包容他者立场。 此外,研究结果对民主实践有重要启示。开明的自我治理需要公民具备不仅是理性分析的能力,更需要能够超越自身文化偏见,从更宽广的视角理解与社会整体利益一致的科学证据。

形成这样的公民社会,能够有效降低文化分歧对政策执行和社会稳定的负面影响。 动机性数字能力研究深化了我们对公众科学理解偏差的认识,强调了文化认同在信息处理中的核心作用。未来,类似研究有望进一步揭示不同群体间沟通鸿沟的成因,并为建设更具包容性和理性的公共空间提供科学依据。通过整合心理学、政治学和传播学的见解,我们或能破解科学传播中的困境,实现真正意义上的开明自我治理,推动社会向更加理性、公正和可持续的方向发展。