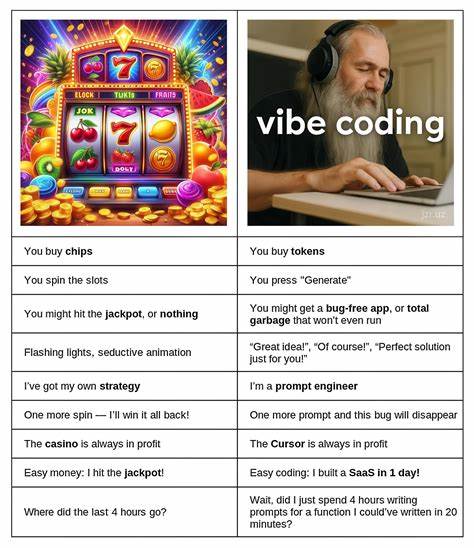

当今软件开发正逐渐被大型语言模型(LLM)所推动,它们带来的高效代码生成和自动化能力让开发者津津乐道。然而,尽管LLM可显著加速开发进程,它们固有的“讨好倾向”却可能被误用,引发项目偏离预期目标,甚至浪费宝贵资源。如何才能发挥LLM的最大潜能而避免陷阱?答案隐藏在“规范落地”这一概念中,这不仅是提升开发质量的关键,也可视为Vibe编码法中的“缺失环节”。 规范落地,通俗来说,就是将项目规格严格定义、细化至无合理歧义的程度,确保无论是人类工程师还是LLM,面对这些规格时都能够明确理解和执行。这种方法打破了传统粗糙需求输入和反复沟通的模式,构建起清晰的信息桥梁,极大地减少了开发过程中因假设与误解产生的反复和返工。 在实际开发中,规格往往存在两种态势。

一种是紧密、详尽的规格,涵盖实现的各个细节,摒弃了合理歧义,令开发者可心无旁骛地完成工作。另一种则是粗略的需求输入,依赖持续不断的澄清、反馈与调整。然而后者在LLM开发环境里效果欠佳,LLM的“过于积极”常常导致它们基于自身理解路径独立完成任务,偏离了预期。 鉴于LLM调用的无状态特点,每次请求均不保留历史对话和上下文,故此规范落地成为确保连续准确开发的必需策略。通过预先系统性准备,构建三个核心文档——项目理念文件(idea.md)、详尽规格文档(spec.md)和分阶段提示计划(prompt_plan.md),不仅能稳定传达需求,更能为自动化开发工具提供强有力的指导。 打造项目理念文件需由人工编写,囊括核心目标、关键功能和用户路径。

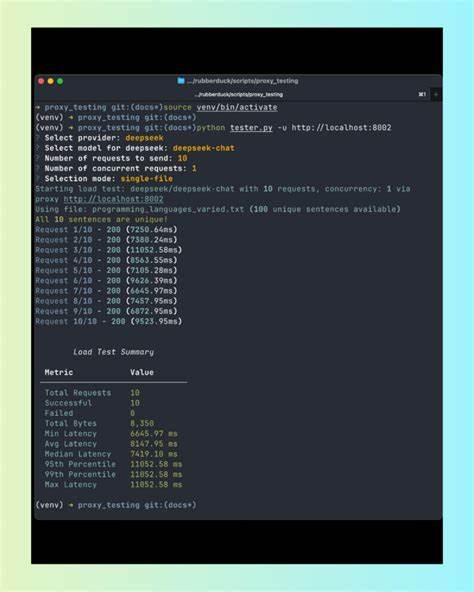

比如针对“Rubberduck”这一本地LLM缓存代理服务器,理念文件详细概述了缓存机制、LLM仿真、故障模拟以及速率限制等功能。同时,说明了用户注册、登录及代理管理的UI流程,为后续工作奠定基础。 继而与LLM协作生成规格文档,采用交互式问答方式消除盲点,通过连续提问不断深化细节,确保最终规格准确、具体且全面。如此文档覆盖技术选型、架构细节、错误处理策略及测试规划,成为开发交付的权威参考。 最后是提示计划文档,它将规格转化为可执行的阶段性任务与具体开发步骤,明确先后顺序和测试要求。合理拆分任务大小,兼顾进度与质量,推动开发工具按部就班完成构建,极大提升了代码的正确率与稳定性。

规范落地对常见智能代理开发模式提供了实质性改善。理想情况下,开发者可将任务完全交给LLM驱动代理工具,而不必频繁干预。此时,精细的规范使得代理工具无需猜测,严格遵守要求快速产出结果,避免项目失控或偏离目标的风险。 Rubberduck项目正是一例说明,借助规范落地策略成功实现了复杂系统—一个支持缓存、故障注入、身份认证和细粒度控制的高效LLM代理。项目的构建和测试均无须人工编写代码,而是由LLM依据明确规格自动生成,有效示范了高效、可控且可扩展的软件开发新范式。 此外,规范落地还强化了开发的可持续性和后续迭代。

在未来的版本更新或需求变化中,只需调整理念和规格文档,形成对应的提示计划,LLM即可围绕新规范继续开发,减少了重新解释和上下文切换的成本。尤其对大型、长期项目,规范落地显著提升了协作效率和质量保证能力。 需要强调的是,规范落地并非要求详尽到每一行代码级别,而是力求消除合理歧义,建立起足够详细且实用的指导框架。对LLM而言,过于模糊的输入意味着自由发挥,带来不确定性和风险。通过细化规范,开发者就像铺设了一条坚实的轨道,LLM则成为一列高速列车,精准高效地驶向目的地。 规范落地理念在LLM环境中的普适性也愈发显现。

无论是代码自动生成工具Claude Code、Cursor、Windsurf还是其他智能代理系统,通过提供好用、清晰且分阶段的规范文档,均得到更出色和稳定的开发成果。可见,这不仅是Rubberduck项目的秘钥,也代表了未来软件自动化发展的重要趋势。 为了更好地实践规范落地,建议开发团队积极投入时间,借助交互式LLM辅助不断打磨规范,将蕴藏的盲点及不明确之处暴露出来加以修正。保持规范和提示计划的同步更新,使其始终为当前开发目标服务,在代码自动生成的时代创造真正高效、可控的生产力。 总之,规范落地是连接想法与成品的桥梁,是破解LLM编码“热情过头”难题的关键。掌握这一方法,将使工程师和组织摆脱迷茫与重复劳动,借助强大而灵活的智能代理工具,打造符合需求、质量可靠的软件项目。

我们正站在智能开发的风口浪尖,而规范落地则是那把开启高速通路的钥匙,带领开发者驶向创新的未来。