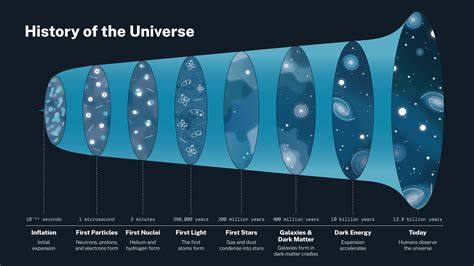

关于宇宙的起源,人类的好奇心源远流长。自从上世纪以来,大爆炸理论几乎成为解释宇宙诞生的主流科学范式,描述了大约138亿年前宇宙从一个极端高温高密度的奇点开始膨胀,逐渐形成了我们所熟知的星系、恒星和行星。然而,随着科学研究的深入和新理论的提出,这一传统观念也逐渐暴露出难以逾越的限制,甚至被称为“神话”,因为它无法完整或准确地解释宇宙初始状态的本质和起因。近期,英国朴茨茅斯大学一支物理学团队提出了令人耳目一新的宇宙学理论。他们认为,我们所观测的宇宙边界实际上可能是一个黑洞的事件视界,这个黑洞属于一个更高层级的“母宇宙”。换句话说,我们的宇宙并非孤立存在,而是在更大宇宙体系中的一个嵌套单元,有如俄罗斯套娃一般,层层包裹。

更具颠覆性的是,该团队表示宇宙不是源自一次大爆炸,而是经历了一次“坍缩”与随后的“反弹”。宇宙并非从无到有的创生过程,而是一个持续的循环过程,黑洞的坍缩触发了新宇宙的诞生。这个观点不仅改变了传统大爆炸的单向线性观念,也为解决宇宙早期一些未解之谜提供了可能性。例如早期星系旋转方向的非随机分布,或宇宙整体自身的“旋转”状态,都能在这一模型中得到较为优雅的解释。尽管如此,这一理论更多带有哲学和隐喻色彩,而非确凿无疑的科学事实。正如文中引用的英国天文学家乔治·麦克维蒂早在1961年便指出,一般相对论并不支持宇宙起始即为一次核爆炸式的创生。

大爆炸一词本身就是一种通俗化的隐喻,试图将复杂的数学模型描绘成易于理解的形象,但现实往往远比人类语言更为复杂和难以捕捉。更有趣的是,1993年曾经举办过一次“大爆炸”改名竞赛,试图用更加准确的词汇来描述宇宙的诞生过程。尽管提交了上万条建议,包括“宇宙生成”、“大扩展”、“哈勃泡泡”等等,但结果发现这些新名字同样带有局限性,难以完美契合科学实质。科学家理查德·费曼曾坦言,他宁愿想象天使用翅膀推行星运动,也难以直观地理解电磁场的本质。我们赖以观察和理解世界的五感以及日常语言的概念,都是在地球上的有限空间和时间框架内形成的。把这些工具直接套用到涵盖一切、超越时空起点的宇宙整体上,自然难免失效。

哲学家恩·哈森曾经指出,宇宙学研究的是“整体性”的问题,而整体性本质上与单纯的“某物”不同,试图用“某物”的思维模式去解析,将导致根本困境。面对这一悖论,科学与哲学交织出深刻的启示。尽管宇宙的起源和本质可能永远超出我们理解的范围,人类依然通过数学方程式和隐喻保持对宇宙的探索。隐喻并非毫无意义,它们是我们试图聚焦宇宙某些特征的工具。就像哲学家纳尔逊·古德曼所说,隐喻是一种“带着过去的谓词和抗议着的客体之间的纠葛”,正是这种纠葛激发人类不断尝试用语言和思想去把握难以言传的真实。古今中外,关于多重宇宙和世界嵌套的想象从未缺席。

古代文化喜欢把宏观宇宙和人体微观世界相提并论,从神话中的“宇宙蛋”到星辰与血液微粒的隐喻,人类试图在熟悉与陌生之间架起理解的桥梁。物理学家马克斯·玻恩曾经对波尔的原子模型感到着迷,认为其揭示了原子如同微型行星系统一般。而海森堡则持谨慎态度,提醒人们警惕直觉图像可能带来的误导。文学作品中对于宇宙整体的描绘也充满了智慧与艺术感。阿根廷作家博尔赫斯在其小说《阿勒夫》中塑造了一个含纳宇宙中一切点的空间,一个能够在单一瞬间展示万物的奇点,象征着人类对宇宙无限广袤与复杂本质的敬畏与渴望。博尔赫斯以细腻的笔触刻画出对无限总和的感受,表达人类面对宇宙真相时的迷惘与震撼。

这种文学与哲学的结合恰恰填补了科学语言的不足,提供了另一种认识宇宙的角度。无论宇宙的深层起源是爆炸、反弹还是其他什么尚待发现的机制,重要的是承认我们对这些问题的理解仍带有极大不确定性。人类的存在与宇宙的诞生之间有着悠远且复杂的联系,但我们生活的现实并不因此而被影响。宇宙的因果关系单向延伸,我们对宇宙大尺度事件无力干预,反而因此获得一种奇异的放心。如今,新理论告诉我们,宇宙不再是孤立与无情的空间,而是被更辽阔的“母宇宙”所包容,也许我们正生活在一个庞大多元宇宙家族中。这样的视角不仅赋予宇宙以温情,也给我们的存在带来哲学上的慰藉。

我们虽是某个更宏大结构中的一部分,却拥有无数可能和精彩。探索宇宙起源的道路遥远而曲折,需要跨越科学的严密逻辑和人类的语言表达局限。无论未来科学如何发展,对于宇宙本质的认知或许永远是一场“神话与事实”的博弈。但正是这份未解之谜,激励着人类不断追求知识,思考我们从何而来,将往何处去。理解宇宙起源之谜,既是一场科学的探险,更是一场对自我存在的深刻反思。