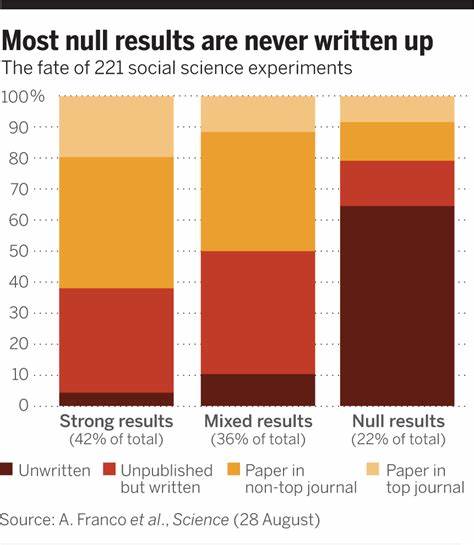

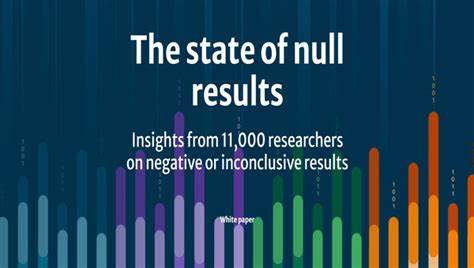

在科学研究的世界中,“无效结果”或称“零结果”是指那些未能证实假设或未达到统计显著性的研究成果。尽管这些结果本身并不显示预期的正向发现,科研人员普遍认可其在推动学术进步和完善知识体系中的重要作用。然而,现实却是很多无效结果难以进入主流学术期刊,导致发表率低下。这一现象不仅影响科研的全面透明,同时也对科研工作的创新性与严谨性带来了潜在风险。首先,无效结果的重要性被科研人员广泛认可。许多研究者认为,无效结果能够有效防止研究方向的盲目重复,降低科学研究中的资源浪费,同时促进学术界对某一领域的全面理解。

无效结果还能揭示研究设计的局限或方法学的问题,帮助科研人员修正研究思路,为后续研究提供宝贵参考。然而,尽管认可无效结果的价值,科研人员在实际发表中面临诸多困难。学术出版体系对积极正向结果的偏好导致无效结果难以被接受。许多期刊倾向于发表具有新颖性和显著性的研究,认为无效结果不够引人注目或不具备传播力,担心影响期刊的影响因子和声誉。此外,科研人员出于担忧个人学术声誉和职业发展,往往不愿意将无效结果投稿。担心同行评议的负面评价以及资助机构对发表成果的要求,使得无效结果的公开成为一项艰难抉择。

一项针对全球科研人员的调查显示,受访者普遍认为无效结果应更广泛地公开,但超过70%的科研者坦言曾放弃发表自己的无效研究。严峻的发表环境和文化压力,成为无效结果共享的最大障碍。除了文化和制度层面的挑战,缺乏专门接收无效结果的平台同样限制了这些研究的传播。尽管近年来出现了一些针对无效结果的开放获取期刊和数据仓库,规模和影响力仍有限,难以满足日益扩大的需求。科研机构和资助部门尚未对无效结果的发表给予足够激励,缺少明确的评价机制,更多关注论文数量和引用率,而非研究真实价值和透明度。这种现状进一步加剧了无效结果被忽视的现象。

面对这些挑战,业内专家呼吁构建更加包容和多元的科研评价体系,以鼓励无效结果的报告。倡导科研诚信的运动、开放科学的推动以及促进数据共享的政策,正逐步形成有利于无效结果发表的环境。学术界应当认识到,无效结果与积极结果一样,是科学方法不可或缺的组成部分,能有效减少发表偏倚,提升研究的重复性和可靠性。科研期刊应调整发行策略,增加专门栏目甚至开设独立期刊来专注无效结果的发表,改善审稿流程,明确无效结果发表的价值和标准。同时,科研人员和机构应加强对研究过程的透明管理,积极提交详细的实验数据和方法描述,即使结果并非预期,也应以负责任的态度促进学术资源的充实与共享。此外,科研资助机构可以设立专门扶持无效结果发表的基金或奖励机制,激励研究者开放报告所有实验结果,减少信息的选择性披露。

教育层面,同样需强化科研伦理和科学传播的培养,使新生代科研工作者从根本上理解无效结果的重要性,提升学术社区整体的包容性和科学精神。总结来看,虽然科研人员普遍认可无效结果的科学价值,但受制于发表体系、文化压力和缺乏平台支持,许多无效结果难以进入公开视野,形成一定的发表困境。解决这一问题需要多方共同努力,从制度设计、文化引导、平台建设及教育培训等多维度推进。只有这样,学术界才能实现更加全面、真实和高效的知识积累,推动科学研究持续健康发展,践行诚信开放的科研理念。未来,随着开放科学理念的深化和相应政策的完善,无效结果的发表困境有望逐步缓解,科研人员也将更加自信地分享所有研究成果,为全球科学进步贡献更加坚实的基础和动力。