在科学研究的世界里,成果的显著性往往决定了其能否得到发表和关注。正面、有创新性的发现往往被视为科研的“明星”,而零结果,即那些没有发现显著差异或未验证假设的研究,常被忽视。这种现象不仅影响学术资源的分配,也阻碍了科学知识的全面积累。越来越多的科学家开始认识到,尽管零结果不易发表,但它们对于消除偏见、防止重复劳动以及推动科学方法的改进具有不可替代的价值。零结果,或称为“无效结果”,指的是研究中未能发现预期效果或显著关联的数据和结论。虽然这些结果看似“无趣”,甚至被部分学者视为失败,但实际上它们包含着丰富的信息,有助于揭示假设的局限性、排除错误的研究路径,并为后续研究提供参考。

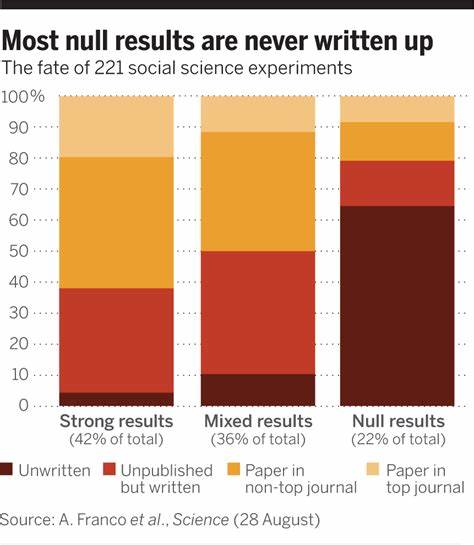

发表零结果的难题主要来源于学术出版的传统偏好。多数学术期刊倾向于接受能够产生新理论或验证重要假设的研究,而拒绝那些结果不显著或看似无新意的论文。科研人员在提交零结果时常常面临审稿的严苛质疑,甚至担忧这些研究会给自身声誉带来负面影响。此外,科研评价体系也进一步加剧了这一困境。当前,学者的职业发展往往依赖于发表数量和引用率,这种激励机制促使研究者优先考虑能带来高影响力的正向结果,忽视了与其同样重要的零结果。一方面,这种倾向造就了“发表偏见”,即研究文献中正面结果过度集中,另一方面也使得许多有价值的实验和试验因零结果而搁置,导致科学资料的不完整。

然而,零结果对于科研透明度和科学方法的自己修正极为重要。分享零结果可以防止他人重复投入资源和时间,减少无效的研究尝试,提高科研的效率与经济性。同时,收集和分析零结果有助于揭示研究设计中的潜在问题,促进实验方法论的改进,推动学科向更科学严谨的方向发展。对此,国内外学术界开始呼吁构建更加包容零结果的发表平台。部分开放获取的学术期刊专门收录无显著差异的研究,科研机构和基金会也逐渐认可零结果的重要性,开始鼓励对这类研究的报告与分享。此外,互联网和数字技术的发展为零结果的传播提供了便利,如预印本服务器、科研社交平台等,为研究者提供了展示多样研究成果的新渠道。

要真正解决零结果发表的困境,需要从根本上转变学术文化和评价体系。高等院校和科研机构应当将研究质量和开放性作为评价指标之一,减少对“热门结果”的依赖。科研资助机构也应支持包含零结果的研究项目,鼓励学者坦诚报告所有数据。科学期刊应调整编辑政策,增加对零结果的接受度,避免因结果显著性而影响文章的发表机会。科研人员自身也应增强责任感和科学精神,认识到零结果的价值,积极参与到透明共享的科研氛围中。公众和媒体也应理解科研的多样性,避免简单关注突破性发现,而忽视科学探索过程中的正常波折和多样性结果。

只有全社会共同努力,才能营造一个更加完整、公正和创新的科研生态。总之,零结果并非科研的失败,而是科学探索中不可或缺的一部分。重视零结果的发表,不仅能提高科研工作的透明度,促进知识的积累,还能推动科学进步的健康发展。面对这一挑战,科研界、出版界及政策制定者需要深刻反思和积极行动,共同推动零结果的认可和传播,为建设开放包容的科学环境贡献力量。