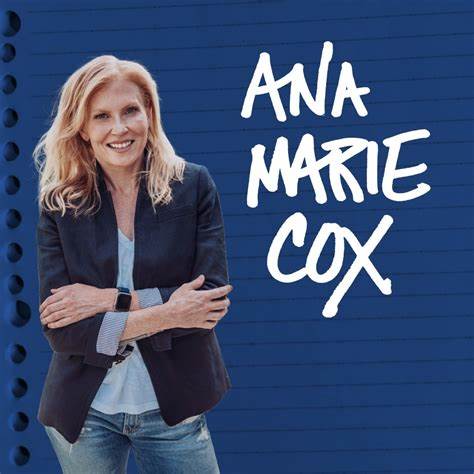

近年来,Substack作为一个新闻通讯平台,吸引了众多独立记者和内容创作者的关注,被视为重塑媒体生态的创新者。然而,随着时间推移,这个平台的商业模式和内容管理问题引发了越来越多的讨论和担忧。著名评论员Ana Marie Cox在她的专栏中深入剖析了Substack的脆弱根基,勾勒出这家公司所面临的多重挑战和未来的走向。 首先,Substack之所以备受争议,在很大程度上与其内容聚合策略有关。平台上出现了极端主义的声音甚至被称为“纳粹问题”,但Ana Marie Cox认为,更大的问题或许是用户和内容创作者被困在一个正在崩塌的平台中。这种平台的内容治理混乱,与其不稳定的商业基础相互叠加,产生了一系列负面影响。

从资本层面来看,Substack的融资历程可谓跌宕起伏。早在2019年之前,Substack募集了2000万美元,估值高达4800万美元。到了2021年,其融资额激增至6500万美元,估值突破6.5亿美元。但随后的2022年,其尝试筹集7500万至1亿美元的资金时却因市场降温和投资人谨慎而举步维艰,其估值也从一度传闻的近10亿美元回落。 2023年,Substack甚至不得不借助股权众筹平台WeFunder向用户筹资,目标为200万美元,最后筹集到780万美元,显示出融资环境的复杂和不确定性。最新的消息表明,2025年Substack仍然在寻求5千万至1亿美元的融资,估值大约在7亿美元左右,但长远的盈利能力仍难以预料。

财务数据也凸显了Substack商业模式的挑战。据悉,Substack的收入来源主要是从创作者订阅费用中抽取10%的分成,年收入约为4500万美元。然而,这与其高估值的差距巨大,投资者期待的平台规模和利润远未实现。与技术类企业相比,媒体和内容平台的营收模式本身就更为复杂,令这家公司面临极大的生存压力。 在内容生态层面,Substack正面临“内容杂乱”和“极化加剧”的问题。平台原本作为独立新闻通讯的避风港,想要保持内容的亲密性和信任感,但现如今却越来越倾向于吸引视频、音频等多元化形式,甚至投入巨资引进TikTok等短视频领域的明星创作者,试图变身为一个多功能的“内容一站式平台”。

这种转型虽然提升了用户粘性,却也带来了治理难题。为了迎合激烈的流量竞争,Substack逐渐鼓励高争议和煽动性的内容产生,这对原本依赖内容质量和用户信赖的新闻通讯生态是巨大的威胁。Ana Marie Cox将这种现象类比为“Twitter的陨落模式”,担忧Substack可能同样陷入用户被锁定但内容环境恶化的困境。 与此同时,一批知名传统媒体人士,如ABC被解雇的记者特里·莫兰等,纷纷转投Substack寻求“第二春”。这种转移在提升Substack专业度的同时,也为其添加了更为复杂的内容管理和品牌运营难题。毕竟,每位著名记者都希望在这个平台上拥有可持续的生计和稳定的读者基础,然而Substack的商业模式和平台政策不明确,令很多创作者陷入了进退两难的境地。

这其中一个核心困境,是创作者对平台过度依赖所带来的“收入锁链”问题。不同于早年离开Twitter不影响经济利益的选择,Substack订阅创收让许多作者的收入紧紧绑在平台上,一旦Substack经营出现问题,创作者很可能面临断流风险,甚至生活受阻。这种“经济被套”效应,放大了平台风险对独立创作者的冲击。 此外,资金面的紧张也带来了更为严峻的挑战。平台倾向于不断举债融资,令投资者对其未来盈利的期待越来越高,增长压力日益加剧。为了达成快速扩张,Substack不得不强化流量导向的内容运营,牺牲了早期纯粹新闻通讯所依赖的内容品质和用户忠诚度。

这种商业路径的岔路口,也引发了更宽泛的行业思考。独立新闻通讯的兴起固然为新闻工作者提供了新的自由和可能,但要想真正实现可持续发展,仅靠平台单边牟利和流量增长是不够的。Ana Marie Cox提出,媒体行业亟需建立更完善的社会保障机制,为冒险创新、秉持独立精神的写作者提供必要的安全网,而不是只依赖创业者的个人“疲劳战”以求生存。 面对Substack商业模式的颠簸,市场和创作者都在寻找替代方案。虽然Substack在技术上依然是最简单便捷的选择,许多创作者因缺乏技术储备和外部支持而难以脱离。但这种“被困”状态在行业内部日趋显著。

未来,随着用户对平台多样性和内容健康的要求提升,将催生更多的竞争产品和配套生态,为内容创作带来更多选择和更公平的环境。 综上所述,Substack作为一个新兴的内容平台,在推动新闻通讯兴起和个体创作经济方面做出了显著贡献,但其不稳固的商业基础、内容管理混乱及资本压力等问题却不容忽视。Ana Marie Cox的分析提醒我们,盲目依赖单一平台的同时,也要关注生态健康、盈利模式及社会保障的建设。唯有如此,独立新闻和优质内容的未来才能更加光明且可持续。