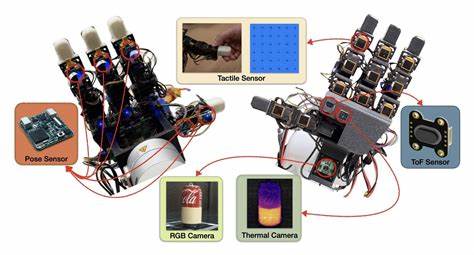

随着人工智能和机器人技术的飞速发展,机器人手的设计与性能成为推动智能机械臂执行复杂任务的关键要素。传统的机器人手多依赖视觉传感器和有限的触觉技术,难以实现高度精细和安全的操作。近年来,多模态传感技术的融合为机器人手带来了全新的革命,实现了对环境和物体的更丰富、更精准的感知能力。在众多探索中,集成了热传感、惯性测量单元(IMU)以及力传感器的机器人手,展现了巨大潜力,尤其是在复杂场景的操作与交互中发挥了重要作用。本文将围绕这一前沿技术,剖析其设计思路、核心优势及关键应用,助力读者全面了解多模态传感机器人手的未来趋势。 热传感技术的引入,为机器人手赋予了温度感知能力。

传统的机器人手难以掌握物体的温度信息,这限制了其在诸如医疗器械、食品处理以及危险物品搬运等领域的应用。通过内置的热成像摄像头或温度传感器,机器人不仅能感知物体的表面温度,还能结合视觉信息实现温度分布的空间重构。这一功能使得机器人能够识别热源、检测可能的安全隐患,并据此调整抓取力度和姿态,确保任务的安全与高效完成。 惯性测量单元(IMU)的加入极大提升了机器人手的动态感知能力。IMU通过集成加速度计、陀螺仪等传感器,实现对机器人手运动状态的实时监测,提供姿态、速度与加速度等信息。这对于多自由度的机器人手而言至关重要,有助于实现精准的运动控制和稳定操作。

IMU能实时补偿外界环境的干扰,确保机器人动作的平滑与连贯,即使在复杂工况或不规则物体操作时依然保持高性能。 力传感器作为感知机器人手与物体接触力的关键装置,直接影响抓取的稳健性与反馈的实时性。通过内嵌式力传感器,机器人手能够精确测量手指与物体之间的接触压力、摩擦力等关键力学参数,帮助调整抓取策略,避免施力过猛导致物体损坏,或施力不足造成抓取失败。力传感还能实现触觉反馈,使机器人在接触过程中获得即时感知,有助于执行复杂的人机交互与微操作任务。 将热传感、惯性测量与力传感技术融合,打造具备多模态感知能力的机器人手,极大拓展了其应用边界。多传感数据的融合不仅提高了感知的深度与维度,还增强了信息的鲁棒性和决策的准确性。

例如,在抓取外观相似但质量不同的物体时,视觉系统往往难以区分,但通过力传感对重量的感知和热传感对温度差异的检测,机器人能够精确识别并调整动作策略,这是在视觉感知之外实现更智能操作的体现。此外,多模态感知还助力实现安全的3D物体重构,即结合热成像引导空间温度信息重建,实现温度相关的环境感知,为工业自动化和服务机器人提供更安全的操作保障。 目前,低成本与易复制的多模态机器人手正在逐步落地,技术研发重点不仅在于传感器的高精度与集成化,更在于传感数据的高效融合算法以及实时反应机制。研究团队致力于开发开源软硬件平台,推动机器人手的普及与多行业应用覆盖。通过不断优化传感器配置和信号处理技术,未来机器人手将在医疗康复、危险环境操作、精细制造、仓储物流等领域发挥更为重要的作用。 多模态机器人手的发展也面临巨大挑战,如传感器之间的协同校准问题、数据融合的实时计算需求、传感器软硬件的耐久性与稳定性等。

同时,如何结合深度学习与人工智能技术,实现对海量传感数据的智能解读,也是当前研究的热点。随着5G、边缘计算等技术的支持,多模态机器人手的智能程度将进一步提升,助力智慧工厂和智能家居的建设。 在未来,机器人手的智能化、感知多样化将成为机器人技术演进的必然趋势。将热传感、惯性测量与力传感器多模态融合,不仅丰富了机器人的感官体系,也大幅提升了其环境适应性和任务灵活性。随着技术的成熟与市场需求的驱动,多模态机器人手将深刻改变人类生产与生活的各个方面,实现更加安全、高效、智能的机器人操作新时代。