脑电成像技术作为理解人类大脑活动的重要工具,近年来在神经科学和脑-机接口领域获得了显著进展。通过记录大脑的神经电活动,科学家们努力探索如何将大脑信号转化为可视化图像,从而实现对思维内容和感知信息的解码。然而,在这一复杂的过程中,存在着一种被称为“虚假图像重建”的现象,即从脑电数据中重建出的图像可能并不真实反映大脑实际处理的视觉信息。这种虚假重建不仅带来了科学研究中的挑战,也在技术应用层面引发了深刻反思。虚假图像重建起因于神经活动数据的高度复杂性与非线性特质。大脑信号本身充满噪声,外加大脑内不同区域的交互作用,使得准确解读信号变得极具挑战。

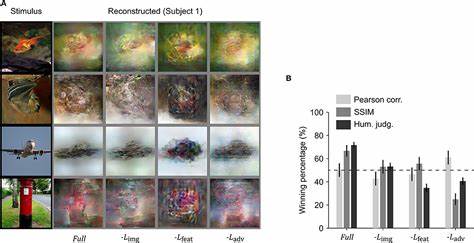

当前的脑电成像技术,如功能性磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG),虽然能够捕捉大脑活动的宏观动态,但其空间和时间分辨率的限制,加之信号预处理和算法建模的误差,极易导致对脑活动的误判和伪像的产生。在图像重建的过程中,机器学习与深度学习方法被广泛应用以提高解码准确率。这些方法依赖于大量数据训练,通过学习从大脑信号到视觉图像的映射关系实现功能。然而,模型的过拟合、训练数据的偏差以及算法设计的不足,都会带来虚假的重建结果。虚假图像通常表现为模糊、不连贯或与实际视觉刺激严重不符的图像输出,影响了研究结果的可信度。这种现象不仅干扰了科学家对大脑视觉加工机制的理解,也限制了脑机接口技术在医疗康复、智能交互领域的实际应用。

例如,在恢复失明患者视觉感知或实现意念操控人机系统时,虚假图像重建可能导致误判用户意图,影响系统的稳定性和安全性。面对虚假重建带来的挑战,研究者们持续寻求多种解决方案。首先,提高数据采集设备的分辨率和信号质量,降低噪声干扰,是提升成像准确性的根本措施。其次,发展更为先进且具有解释性的人工智能算法,有助于减少模型误差,并增强对脑信号的生物学理解。此外,多模态神经成像技术的融合,即结合fMRI、EEG、近红外光谱和单细胞记录等多种数据源,正成为突破虚假重建瓶颈的新方向。多模态融合能够补偿单一技术的不足,提供更为全面和细致的大脑活动映射。

除了技术层面的进展,伦理和法律问题亦应得到充分关注。由于脑电信号涉及极其隐私和敏感的个人信息,虚假重建结果的误用可能引发隐私侵犯或心理伤害。因此,制定相应的数据保护法规和科研规范,确保脑科学技术的安全和道德使用,尤为重要。展望未来,脑电图像的准确重建技术有望为人类带来革命性的变革。借助虚拟现实、增强现实和人工智能的融合,精准读取并复原大脑视图将推动人机交互进入全新领域,促进认知神经科学与医学诊断的深度融合。同时,随着计算能力的提升及神经解码理论的发展,虚假图像的发生率将逐步降低,脑-机接口装备将更加智能化和个性化。

总之,虚假重建现象虽然是脑电成像领域面临的重大挑战,但也是推动科学技术进步的重要驱动力。通过持续的技术创新与标准规范建设,科学家和工程师们正不断逼近大脑视觉信息的真实解码,期望实现脑科学与人工智能的完美融合,为人类社会带来更加美好的未来。