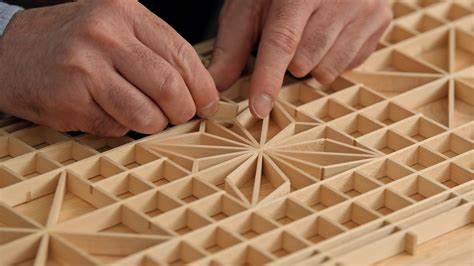

木工,这项传统的工艺和爱好,历经数百年仍旧保持着旺盛的生命力。无论是用手工工具雕琢木材,还是借助现代电动设备完成复杂造型,木工都令人着迷。然而,一项令人发笑却引人深思的调查却指出,在现代数字时代,关于木工的争论甚至比实际的木工制作更为盛行。2013年,国家论战人士协会(The National Association of Argumentative People)的两位研究员大卫·斯坦利(David Stanley)与约翰·普雷斯顿(John Preston)通过对网络数据的统计分析得出这一结论。与其说木工爱好者们埋头于锯屑间,不如说他们更乐于在论坛、博客、推文中激烈争辩。该项研究使用了名为Google Mock的自动化语言分析工具来评估网络内容中的讽刺和嘲弄语言,这种语言模式被认为与争论行为高度相关。

研究团队还开展了“字段调研”,邀请五岁儿童在操场上朗读这些在线帖子,通过他们敏感且直接的反应来捕捉争论氛围。这些混合了技术分析和实地观察的方法,最终产出了一套复杂的评分系统,能够评估和排名在线木工讨论的争论度。尽管研究方法饱受质疑,甚至引发了研究人员之间的激烈冲突,但他们提供的争论主题清单却为我们理解木工文化中的分歧与热点提供了宝贵视角。围绕手工工具与电动工具的争论堪称永恒话题。一方指责使用电动工具是“作弊”,另一方则认为仅靠手工工具效率低下且过于刻板。此外,双方各执一词地斥责对方“自以为是”或“愚蠢至极”。

对于磨刀工具和技法的探讨同样充满对立。有支持手工磨刀的传统派,也有着力推广电动磨刀的现代派。不同磨刀介质,如油石、水石、钻石板和砂纸,各自的优劣、速度和成效成为讨论焦点。争论甚至延伸到如何使用皮革磨刀带,是否需要精确控制斜角,甚至刃口需要磨锐到“原子级”还是仅够使用即可。榫卯结构尤其是燕尾榫和榫眼的制作方法引来了热烈辩论。有人主张先锯出销头,有人坚持先刻尾部;有些人强调手工精制,有些则欣赏机械辅助。

各派对于锯齿间距有着不同偏好,有的认为必须精准计算比例,另一些则认为“美观即可”。这些辩论背后体现了木工爱好者对技术、传统与创新之间关系的深刻思考。平面刨的使用方法也同样成为争论焦点:金属刨与木制刨之辨,刨刀摆放方式的争论,品牌效应,甚至单一工具是否足够完成各类工作,都争论不休。研究指出,在所有话题中,最具争论力的莫过于使用人身攻击式的“只有白痴才会那样做”这类观点。或许这也反映出网络匿名环境下,个体表达观点时容易陷入极端与对立状态。令人忍俊不禁的是,研究者本人也未能幸免于激烈争吵,在采访结束时甚至爆发了“拳脚相加”的冲突,显示出论战之火的炽热有时远超锯丝飞扬时的热度。

此项调查背后也折射出现代木工文化中一种特殊现象:尽管越来越多技术工具让实际木工更便捷,但木工话题却通过网络交流展现出另一种活跃的姿态。人们可能因兴趣、身份认同或纯粹的社交需求,投入大量时间在争辩技艺优劣与工具论战之上。相较于亲自动手,这种“嘴上功夫”成为他们主要的参与方式。有趣的是,这种趋势对木工社区的发展既有积极作用,也有负面影响。一方面,激烈讨论激发了更多人对于技艺和工具的深入了解,推动了知识的传播和深化。另一方面,争吵式的交流方式也可能树立门槛,形成群体分裂,吓退了本想入门的新手。

总结来看,2013年的这项研究以诙谐幽默的视角揭示了数字时代木工社群的一大特色——争论似乎成为比实际木工更受欢迎的“副业”。对于木工爱好者而言,理解并适度参与这些讨论,不仅可以丰富自身技艺视野,更有助于建设一个包容多元的社区环境。毕竟,木工精神不仅在于手中刨刀的锋利,更在于共享热爱和交流的那份温暖与尊重。随着网络与现实生活的不断交织,可以预见未来木工领域的争论将更加多样化且深刻。学会理性沟通、欣赏不同视角,将赋予这项古老工艺新的生命力与活力。