古埃及文明作为人类历史上最悠久且影响深远的文明之一,其发源和发展过程一直是考古学、历史学以及人类遗传学共同关注的重点。尽管丰富的考古资料揭示了古埃及社会的文化瑰宝和社会结构,但关于其人口遗传背景的研究由于DNA保存条件的限制,一直未能取得突破性的进展。近日,一项针对一具出土于努韦拉特(Nuwayrat)墓葬,年代约为公元前2855年至2570年的古埃及男性遗骸的全基因组测序研究,将古埃及早期王国时期的基因组谱系首次揭示于学界视野中,开辟了探索古埃及人群起源及其与邻近地区基因交流的新篇章。该遗骸所在的墓葬环境较为特殊,人体被甄选置于陶罐中,亦有助于稀缺的古DNA延续,为古埃及遗传密码的解码提供了罕见机遇。基因组测序结果显示,该个体的基因主要源自北非新石器时代人群,同时约有20%的遗传成分可溯及肥沃月湾地区(Mesopotamia及邻近区域)的基因库,显示出古埃及不仅在物质文化如农作物、家畜及文字体系存在与周边文明的交流,更在人员迁徙上与东方邻区存在基因上的深度连接。这一发现挑战了传统上对埃及人口“局地起源、少受外来基因影响”的认知,为理解早期埃及社会的种族构成与人群流动提供重要遗传证据。

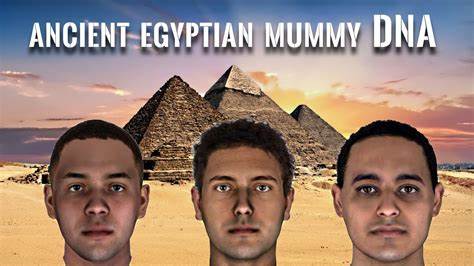

努韦拉特个体的染色体Y和线粒体DNA单倍群均为现代北非及西亚人群中较为常见的类型,反映出基因组整体的地缘祖源一致性。自新石器时代起,北非地区经历了多次人口迁徙和融合,部分源于与西亚邻近文明的文化交流,现有的基因组分析也揭示出这片区域与埃及之间基因成分的共享。研究中利用多种高分辨率遗传学分析法,包括主成分分析(PCA)、ADMIXTURE聚类分析以及qpAdm模型等,精确推断了努韦拉特个体的具体遗传组成。结果表明,该埃及早期王国时期个体的基因成分约有77.6%来自于公元前4780年至4230年间居住在摩洛哥Skhirat-Rouazi遗址的北非新石器人群,剩余20%以上的基因组则与约公元前9000至8000年的美索不达米亚新石器人群紧密相关,展示了北非与西亚之间古代基因流动的历史轨迹。尽管现阶段基于单一基因组数据的结果具有局限性,但此研究与现有美索不达米亚及安那托利亚地区的古DNA研究结论相互印证,指向早在新石器时代,埃及及周边地区的人口迁徙与文化交流已非单纯物质层面的传播,而伴随真正的人类群体移动。古埃及劳作阶层中具有较高社会地位的这名男性身高约1.57米至1.60米,具棕色眼睛和头发,皮肤色素沉着范围从深色到黑色,反映出可能的身体特征。

此外,骨骼表现严重骨关节炎及明显的劳动痕迹,推测日常从事类似古代陶工的体力劳动,显示出古埃及社会复杂的社会分工与阶层结构。稀有的牙釉质和骨骼同位素分析揭示他终生均生活于尼罗河谷热干气候,饮食结构以小麦、大麦等谷物和陆生动物蛋白为主,偶尔摄入尼罗河鱼类,符合早期埃及人群的饮食特征。与此遗骸基因组对比,已发布的晚些时期埃及个体,诸如公元前7世纪至公元前1世纪的第三中间时期遗骸,则表现出更多来自青铜时代黎凡特地区的基因输入,可能映射出持续数千年的跨境人口流动和文化融汇,包括海上贸易及政治社会变迁的影响。现代埃及人群的基因组成同样反映出这多元遗传图谱,约30-75%的基因成分可与努韦拉特个体的祖源关联,另有更多近代撒哈拉以南非洲、欧洲及西亚区域的基因输入,展现出埃及地域丰富的历史基因流动与交织。该基因组研究不仅填补了早期埃及人类遗传学的一大空白,也为解释埃及文明与中东、北非邻近区域间在人类迁徙和文化传播的历史机制提供了扎实的遗传学支持。未来,随着更多同时期及不同社会阶层个体的基因组测序和多学科考古证据的融合,挖掘出更全面的古埃及人类历史,将深化对古代文明形成演变过程中的人群互动认知,更好地理解文化变迁背后的人口动态。

古埃及早期王朝王国时期透过这具基因组例证,向世界揭示出了一个跨地区、跨文化的远古群体迁徙画卷,也预示着未来古DNA研究在解读人类文明史上的强大潜力与独特价值。