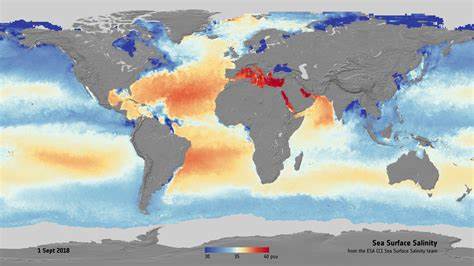

南大洋,作为地球上最为关键的海洋系统之一,近年来通过卫星技术得到了前所未有的关注。科学家利用先进的遥感手段观测到,南大洋表层海水的盐度水平正在显著上升,同时海冰覆盖面积持续减少。这一系列变化不仅是区域环境扰动的直接体现,也对全球气候体系产生深远影响。了解这些现象的成因及其潜在后果,成为当前海洋科学研究的重要方向。卫星技术的进步极大地推动了南极范围内海洋状态的监测。相比传统方法,卫星遥感能够覆盖广阔的海域,实时获取海面温度、盐度、海冰厚度和范围等关键指标。

通过长期数据积累,科学家可以准确分析南大洋冰盐变化的趋势和规律。盐度,即海水中溶解盐分的浓度,是衡量海水状态的重要参数。近期卫星数据表明,南大洋表层海水的盐度正在逐年升高。盐度上升的根本原因主要源于气候变化引发的降水、蒸发和冰川融水变化。随着全球气温升高,南极地区的降雪减少,蒸发强度增强,导致局部海域盐分浓度升高。同时,冰川和冰盖融化所释放的淡水量变化,也对盐度分布产生复杂影响。

与此同时,南大洋海冰的覆盖面积持续减少,尤其是在夏季消退幅度明显。海冰的减少不仅影响海洋表层能量平衡,改变海水盐度和温度,还打破了整个生态系统的稳定性。海冰作为北极和南极生态环境的关键屏障,对调节气候和维持生物多样性发挥重要作用。卫星遥感数据显示,过去几十年中,南大洋海冰的年平均面积出现逐步下降的趋势。海冰减少部分原因是海水温度升高导致冰层融化速度加快,另一部分则与大气环流变化相关。海冰覆盖减少使得海洋与大气之间的热量交换加剧,促进了海洋表面盐度的波动与升高。

南大洋盐度上升与海冰减少之间存在密切的关联。随着海冰融化释放淡水,表面盐度理论上应趋于降低,但相反数据的出现,说明其他气候因素如风场变化、洋流调整正在重新塑造盐度分布格局。研究指出,强劲的风力推动盐度较高的水体移动,加之蒸发作用增强,导致局部盐度增加。全球气候变化是南大洋环境变迁的推动力。温室气体浓度上升带来的气温升高,促进了极地冰盖和冰川融化,改变了海洋环流模式。此外,气候变化还改变了风带的强度和位置,进而影响海面盐度和海冰分布。

南大洋的变化不仅局限于区域,更与全球气候系统紧密相连。南大洋是全球碳循环的关键节点,被称为“地球的冷却器”。海冰减少和盐度上升将影响海水密度与循环,进而影响碳吸收能力。此外,海洋环流变化会改变全球热量和盐分的输送,对北半球气候产生连锁反应。这意味着南大洋的动态变化可能带来更多不可预测的全球气候风险。生态系统方面,海冰和盐度的变化对南极海洋生态环境构成严重挑战。

海冰减少导致浮游植物生长季节缩短,影响整个食物链;盐度变化则影响海洋微生物和鱼类的生存环境,威胁生物多样性稳定。科研人员对南大洋生态系统的敏感反应表示高度关注,努力通过卫星数据和实地考察相结合,深入解析各种影响机制。未来,持续加强卫星观测系统的建设将进一步提升南大洋环境监测的精度与广度。结合人工智能和大数据技术,科学家能够更好地预测盐度和海冰变动趋势,及时提醒全球应对气候风险。同时,开展国际合作,推动政策制定,旨在保护南极独特的海洋环境,缓解全球变暖带来的负面影响。南大洋作为气候变化的前沿阵地,其盐度上升和海冰减少的趋势警示了人类对自然环境的影响日益加剧。

卫星遥感技术的应用使得这一趋势得以精准监控,也为全球气候应对提供了重要数据支持。深刻认识和应对南大洋状态的变化,不仅关系到极地生态安全,更关乎全球气候的稳定与可持续发展。