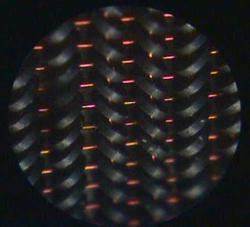

睡眠在人类生活中扮演着至关重要的角色,既维护身体健康,也关乎精神与认知功能,但科学界对睡眠的认知仍充满神秘。近年来,美国密歇根大学的研究提出了一种崭新的假说,揭示了睡眠中普遍存在的一个模式如何帮助大脑强化记忆,同时将不同记忆有效分离,避免混淆。这一发现不仅为我们理解睡眠的生物学功能提供了新视角,也可能影响未来记忆相关疾病的预防与治疗手段。生物界几乎所有有睡眠行为的物种都经历一种相似的睡眠周期。这一周期从清醒状态开始,接着进入一种大脑活动较低的阶段,随后进入一个大脑活动较为活跃、生成鲜明梦境的阶段。对人类而言,眼球在这一阶段会快速转动,因此称之为快速眼动睡眠(REM)。

这一过程的另一个阶段是非快速眼动睡眠(NREM),大脑在此阶段活动减缓。惊人的是,除了患有发作性睡眠失调症或极度睡眠不足的少部分个体外,无论是哺乳动物、鸟类还是其他动物,均遵循类似的非REM和REM交替模式。密歇根大学分子、细胞与发育生物学教授Sara Aton指出,这种演化上高度保留的模式必有其重要意义:“这一顺序几乎从未被打乱,除非某些机制严重失调。它证明了顺序的必要性。”这一现象虽普遍存在,但长期以来科学界未能给出令人信服的功能解释。Aton与Michal Zochowski团队利用小鼠实验结合计算机脑神经网络建模,提出了新颖的假说,形象地将记忆比作灌木丛:在非REM阶段,记忆如灌木般被培育成长、变得坚固;而在REM阶段,大脑则负责修剪枝叶,确保各个记忆间界限清晰,避免彼此重叠和混淆。

只有维持非REM先行、REM随后这一正确顺序,记忆才能得到有效强化和整理。在逆序出现时,REM阶段会过度修剪,导致记忆消失,根本无法留下有效信息。小鼠实验详细考察了睡眠对简单条件反射记忆的影响。通过让小鼠探索新环境并接受轻微电击刺激,科学家观察它们睡眠阶段大脑的海马区活动,比较受试组与对照组之间的差异。此阶段借助模拟神经元活动的计算模型,结合乙酰胆碱调节神经回路的机制,揭示了不同记忆存储如何在循环的睡眠阶段逐步强化和分离。这一模型囊括了兴奋性和抑制性神经元的复杂动态交互,模拟了大脑内不同记忆痕迹的整合与区分过程,从而推断出非REM阶段主要负责强化记忆痕迹的整体结构,而REM阶段则针对重叠信息进行选择性修剪。

研究负责人Zochowski进一步解释,这一循环对于日常生活中的记忆整理尤为关键。例如,人们白天参加多场会议后,非REM睡眠阶段帮助巩固每场会议的整体内容,而REM睡眠则让具体细节如讲话人及发言顺序等独立保存,防止混淆,保障不同会议信息的清晰度。这种脑部神经网络的自我调整机制是自然界保持记忆准确和高效的关键。尽管研究为睡眠与记忆之间复杂联系提供了突破性的视角,科学家们仍强调模型的局限性,指出实际大脑结构和功能比当前模拟更加复杂,未来需要结合更多行为学、神经影像和分子层面的数据进行深入验证。此外,他们也计划研究更复杂的记忆形式,进一步探索情绪及长期记忆的睡眠机制。总而言之,普遍存在的非快速眼动与快速眼动睡眠交替循环不仅是自然演化的产物,更是大脑巩固记忆、优化记忆结构的重要生理基础。

通过这种方式,大脑既强化了重要的信息,又确保各类记忆间保持独立,避免混淆,为理清记忆网络、提升记忆质量提供了科学依据。这项研究不仅加深了我们对睡眠功能的理解,也为改善认知功能障碍、制定更科学的睡眠疗法开辟了新路径。关注睡眠规律,保证充分的非REM与REM睡眠时间,可能成为提升学习效果和记忆力的关键。未来更多关于睡眠与记忆相互作用的研究将持续推进脑科学进步,有望造福大众认知健康。