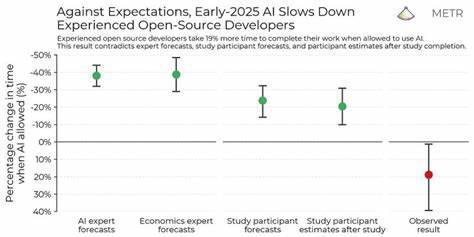

在过去的几年里,我一直坚信工程师的职位是安全的,认为人工智能不过是高级的自动补全工具,无法真正取代人类的创造力与复杂思考。然而,随着时间的推移,我逐渐意识到自己错了。人工智能已经不再是单纯的辅助工具,而是具备深刻理解与创造能力的强大存在。回顾自己职业生涯中遇到的几次关键转折点,我清晰感受到人工智能对工作方式和生活产生了根本性的改变。最初,像GitHub Copilot那样的工具让我觉得它只是“超级自动补全”,尽管可以帮我节省大量编码时间,但复杂的逻辑和关键思考依然离不开我。然而,随着Cursor等智能集成开发环境的出现,AI开始不仅仅是补足代码行,而是能够理解意图、重构函数、调试复杂逻辑,成为我理想的编程搭档。

最令人震惊的是AI在深度研究领域的应用,它能够快速整理信息、综合多个数据点并找到潜在联系,大幅减少了我过去为研究花费的大量时间。最近,我经历了更深刻的转变,借助Roo Code、Claude Opus 4和模型上下文协议(MCP)等工具的结合,AI展现了令人不安的相似性——它们几乎无需人类输入便能完成我的整个工作流程。起初,我对MCP服务器持怀疑态度,认为它们不过是API的另一层包装。然而,当我亲自使用并见证AI代理能够快速查询数据字典、理解语义层指标、扫描整个数据仓库、理清数据模型间关系,甚至发现并修正数据不一致时,那种感觉难以用言语形容。这不仅是对文档的读取,而是对嵌入业务逻辑的深刻理解。曾几何时,数据工程师们习惯用“业务背景”作为盾牌,坚称机器永远无法理解为何收入模型如此设计,亦或是为何高级客户与中小企业的客户流失计算方法不同。

然而事实证明,人工智能不需要自行“揣摩”业务背景,只需“告诉”它即可——无论是通过清晰的注释、详细的文档,还是MCP服务器暴露出的数据血缘关系。最近,我目睹一个AI代理用了五分钟便智能地探索了我的数据仓库,进而提出了一整套数据质量框架,细致入微地考虑到边缘情况,优化建议令人耳目一新,并且生成了若干dbt模型,完成时间轻松压缩到了人工所需的数日之内。更惊人的是,这个AI会不断验证自己的假设,并借助实际执行查询来完善方案。此刻,我俨然成为了一位指导者,监督着一位永不疲惫、不会犯错、对所有数据工程最佳实践了如指掌的工程师。尽管当前入门门槛依然存在:学习Cursor,配置MCP,掌握代理工作流,管理上下文窗口等都需要大量时间和精力,但这座门槛在迅速降低。那些提前投入学习这些工具的工程师将获得巨大优势,类似于当年首批有效利用搜索引擎与Stack Overflow的开发者。

不同的是,如今的工具性能每个月都在指数级提升。数学计算很简单,如果AI能从文档理解业务需求,能探索并掌握复杂数据架构,能写出生产级代码,能调试并优化现有系统,且全天候无休,那我们究竟在保护什么?如今,我绝大部分的工程工作是对跨部门的分散数据系统进行整合。面对信息孤岛和数据冗余,集中管理成为保持决策精准的关键。Roo Code、Claude Opus 4与MCP服务器的组合不仅是一套工具,更像是人工智能驱动下数据工作的预演,未来的工作只需一个统一的系统,甚至可以在智能眼镜里远程完成。可以预见,AI辅助手工开发的时代即将终结,AI为主导、以人类监督为辅的发展阶段已经到来,而这种未来已然触手可及。由此带来的影響是深远的。

人工智能不仅改变了单个程序员的工作方式,更重塑了整个数据工程乃至软件开发生态。传统依赖经验积累和重复劳动的岗位,将不可避免地被高度自动化的AI模块所替代。与此同时,人类工程师的角色也在悄然转变,从执行层面转向监督、策略制定和创新。理解这些变革的本质,对于当代及未来职场人士来说至关重要。企业应积极拥抱AI工具,将其视为提高效率和创新的重要伙伴,而非单纯的威胁。而工程师个人也需主动学习新技能,掌握AI工具的使用方法,以求在新生态中保持竞争力。

对于政策制定者而言,提前规划教育培训体系以及就业转型方案同样不容忽视。人工智能带来的剧变是不可逆转的,但通过理性应对与积极适应,我们能够将挑战转化为机遇,迈入更高效、更智能的工作新时代。总之,AI的发展告诉我们,未来的工作将不再是人类单打独斗,而是人与智能系统协同合作的全新格局。承认这一点,并作出相应调整,将成为我们迈向成功的关键。