近年来,东亚地区为了改善空气质量而采取的气溶胶排放清理措施,引发了科学界对其对全球气候影响的广泛关注。气溶胶作为大气中的悬浮微粒,长期以来通过反射太阳辐射和影响云层性质,起到了调节地球温度的重要作用。然而,随着中国等东亚国家从2010年起积极实施大规模空气污染控制,气溶胶排放量骤降,意外地减少了这一“冷却剂”的存在,部分“掩盖”了温室气体所造成的变暖效应,导致全球表面温度上升速度加快。东亚气溶胶清理与全球变暖之间的因果关系,已成为气候科学研究的前沿课题。权威的多模型地球系统模拟显示,自2010年以来,东亚地区硫氧化物排放减少达75%,释放出大量原本被气溶胶所阻挡的太阳能量,使全球年平均气温升高了约0.07摄氏度。尽管这一数字看似微小,但在全球气温变化的增速中占据了重要位置,解释了最近十多年气温加速上升的关键部分。

该升温效应不仅局限在污染源头附近,更影响到遥远的北太平洋和北美西海岸,体现了东亚气溶胶排放变化的远距离气候传递效应。在地球能源收支方面,气溶胶排放减少引起的顶部大气辐射失衡进一步证实了这一过程。卫星观测数据显示,随着气溶胶浓度降低,地球系统吸收的能源持续增加,为气温上升提供了能量支持。此种辐射失衡的空间分布与气溶胶排放减少的区域特征高度吻合,加深了科学界对人类活动导致气候变化反馈机制的理解。东亚地区的空气污染治理举措不仅改善了公共健康,降低了呼吸系统疾病的发生率,也带来了全球气候调控上的复杂挑战。过去几十年中,工业化大国如欧美经历类似的气溶胶排放调整,形成了全球气候模式的显著变化。

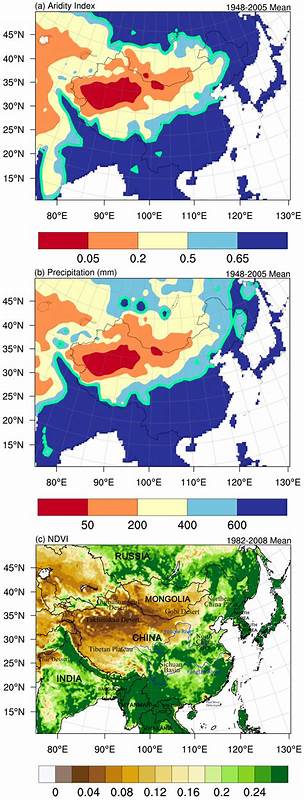

随着全球不同地区气溶胶排放趋势的差异,地球气候系统展现出区域性差异和多样化的变化轨迹。东亚的减排行动正是这一全球气候动态的重要组成部分。当前,科学家们利用八个地球系统模型的综合模拟结果,对这一问题进行了多维度探讨,覆盖气温、降水和辐射平衡等多重气候变量。模型结果显示,东亚气溶胶的清理导致夏季和冬季局部气温升高超过1摄氏度,伴随着降水模式的改变和全球水循环的微弱增强,这些变化对应于气溶胶影响消退所触发的气候反馈机制。此外,气溶胶排放减少对云形成和云反射率的影响尤为显著。东亚及其下游地区的云层减少,使得更多太阳辐射穿透大气抵达地表,进一步推动了地区乃至全球的变暖。

科学家们发现,云-气溶胶相互作用是导致模型之间温度响应不一致的关键因素,强调了未来气候预测中改进气溶胶微物理过程表征的必要性。除了气溶胶排放本身的减少,全球尤其是航运业的硫氧化物排放限制亦对辐射强迫产生了影响,但其规模和时间跨度较东亚排放变化更小,短期内对全球气温的驱动作用相对有限。甲烷浓度上升等其他温室气体变化也在同期发生,但未能显著解释近十年来气温加速的现象。由此可见,东亚气溶胶清理是全球气候变化动力学中的核心力量之一。公众与政策制定者应深入理解气溶胶排放控制与气候系统间错综复杂的互动关系,防止空气污染治理的正面成果在气候层面产生不利反弹。未来气候政策需统筹兼顾减排措施的多重效益和潜在风险,借助先进的模型模拟和观测技术,推动实现空气质量改善与气候变暖缓解的双赢局面。

同时,鉴于气溶胶对气候的影响存在非线性及区域性差异,科学界呼吁持续加强东亚及全球范围的观测网络建设和模型性能提升,确保对气候系统变化的响应具备更高的时空解析能力。总的来看,东亚地区气溶胶清理对全球变暖的贡献提供了气候科学领域宝贵的研究视角,彰显了人类活动与地球环境之间的深刻联系。理解这种联系不仅有助于科学预测,更为制订符合可持续发展理念的全球气候政策提供了重要依据。随着东亚未来气溶胶排放趋于稳定甚至进一步下降,其对全球气候的影响将逐渐减弱,气候变化的驱动重心或将转向温室气体管理以及自然气候变率的调控。面对气候变化的多元挑战,全球社会必须协同努力,在空气污染防治与气候保护之间寻找科学且公平的平衡点。唯有如此,地球家园才能迈向更加安全与健康的未来。

。