非晶固体作为一种无长程有序结构的材料,因其独特的物理特性和广泛的应用前景,成为材料科学研究的热点之一。它们涵盖了从玻璃态材料、金属玻璃到生物组织等众多领域。近年来,科学家们对非晶固体在外界刺激下的力学响应表现出极大兴趣,尤其是活性退火导致的力学性质演变。该现象揭示了材料在内部活性驱动下出现的性能转变,尤其是韧性向脆性的转变,深刻影响着材料的实用性能和生物系统的健康状态。 活性退火是指在非晶固体中存在活性粒子或内部动力,使材料结构不断发生微观调整,从而实现能量稳定态与结构优化的过程。这种内部驱动力赋予材料一种类似于热力学退火的效应,却具有更复杂的动力学特性。

活性退火可以改善非晶固体的局部结构排列,促使系统走向能量较低的稳态构型,强化其机械刚性。然而,随着活性水平的提升,系统的响应模式出现了非线性变化,导致材料力学行为从传统的塑性变形转向脆性破坏。 研究显示,非晶固体中的活性退火与外部施加的周期性剪切行为在本质上存在相似性。具体来说,活性力的强度与持续时间对应外部周期性应变的幅度与频率,两者均通过局部结构松动与重组,调节体系的能量势阱分布。然而,活性系统由于其内生的动力学特征,使其具备持续缓慢演化的能力,即使在低应力状态下也能经历缓慢的松弛和结构重排。此现象从微观层面上解释了活性退火引发的持续老化效应,区别于传统外部驱动下的被动玻璃态演变。

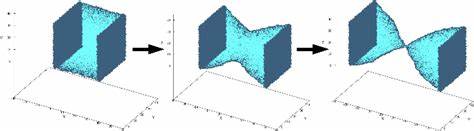

在性能表现上,韧性向脆性的转变体现在材料受力时破坏模式的根本变化。韧性非晶固体通常伴随均匀塑性流动和分散的变形区域,其微观结构具有较多可供激活的“软点”,可通过局部剪切变换区实现能量耗散。而随着活性退火的进行,能量状态趋向更低,软点数量大幅减少,微观结构趋于更紧密和稳定,从而导致断裂时更加集中和剧烈的剪切带形成,即宏观上的脆性断裂。该行为不仅在无机材料中有所体现,在生物组织尤其是细胞层状结构的力学演化中也表现尤为突出,提示生物体内代谢活动对组织刚性及破裂机理具有深远影响。 探究活性退火影响非晶固体的关键因素包括活性力的幅值、持续时间及材料初始的退火程度。实验与模拟均表明,初始退火较差的系统对活性退火表现出高响应性,通过适度的活性力可以实现剧烈的结构优化及韧性提升。

而起始已高度退火的体系则表现出对活性刺激的抵抗性,结构变化有限,但一旦活性力超过阈值,则会出现快速进入流动或断裂态,历史记忆被清除。此外,活性力和持续时间之间展现出非单调的耦合关系,存在最优参数组合以实现最大化退火效率,这对优化材料设计和控制生物组织功能具有启示意义。 在机械加载测试中,经过活性退火处理的非晶固体展示了独特的应力-应变特征。随着活性退火程度加深,材料的屈服强度逐渐降低,同时断裂前存在明显的应力峰值和突降,反映出材料由延展性断裂转向断裂过程中剪切带的形成。材料几何形状对剪切带形成也起到关键作用,较高的长宽比有助于剪切带沿主加载方向的稳定发展,导向脆性断裂的显著特征。而活性力的增加则可抑制剪切带形成,促进较均匀的塑性变形模式;相反,延长活性力的持续时间又有助于剪切带的恢复和脆性行为的回归,体现出动作参数对破坏机制的精细调控作用。

有趣的是,活性退火过程还伴随着材料“记忆效应”的产生。通过对活性力幅度及频率的控制,非晶固体能够编码并保持其活性历史的信息,这种记忆可通过对材料微观结构或机械响应的读出而展现出来。这为活性材料的智能设计提供新思路,特别是在生物系统中,局部代谢活动可能调节组织刚性,同时影响其对外界刺激的适应与修复能力。该记忆机制揭示了活性材料结构演化与功能多样性之间的内在联系,也启发了开发可编程智能软材料的可能。 活性退火导致的非晶固体韧性向脆性的转变具有广泛的实际意义。在生物医学领域,理解细胞及组织的活性调控机制有助于揭示疾病发生过程中的机械异常,以及组织老化相关的刚性变化,可能为诊断和治疗提供新的指标和靶点。

在材料科学中,借助活性粒子调控非晶材料的退火过程,有望实现材料力学性能的自适应调节,从而制造出具备“活力”调控的高性能智能材料,满足柔性电子、生物传感及软机器人等领域的需求。 未来研究中,探索活性退火的多维参数空间及其对非晶固体微观结构和宏观性能的影响将是重点方向。如何结合温度效应、活性粒子类型及相互作用设计出高效退火策略,最大化材料性能,同时保持可控的记忆与适应性功能,是材料设计的重要挑战。此外,更多实验验证特别是在生物活体环境中对该现象的探讨,将促进理论模拟与实际应用的紧密结合。 活性退火作为实现非晶固体微观结构优化及性能调控的创新手段,正在改写我们对材料强韧性与断裂机制的传统认知。本文综述了活性退火对非晶固体韧性向脆性的转变机理,为相关领域的科学家和工程师提供了理论支持与实践指导,助力推动生物材料及智能软物质的技术革新。

随着研究的深入,活性非晶材料有望在生物医学、柔性制造及智能系统中发挥革命性作用,引领未来材料科学的发展潮流。