在现代科学和哲学不断交织的领域里,关于生命与意识的本质问题始终引人深思。尽管基因遗传和环境影响在塑造生命形态和认知功能上扮演着至关重要的角色,但研究者们渐渐意识到,这两个因素并不能完全解释形态及认知模式的丰富多样性和复杂性。于是,一种探索更深层次模式结构的理论浮出水面——柏拉图空间。这个非物质的存在领域不仅承载着数学真理和几何形状,同时被认为是认知及形态模式的源泉,是指导世界物质性和有机生命形成的隐秘蓝图。理解柏拉图空间的意义不仅关乎科学前沿,也意味着在对生命本质的理解上迎来一场范式转变。 柏拉图空间的概念源自古希腊哲学家柏拉图对“理式”(Forms)或“理念”的思考,即现实世界的具体事物不过是这些完美理式的映射与投射。

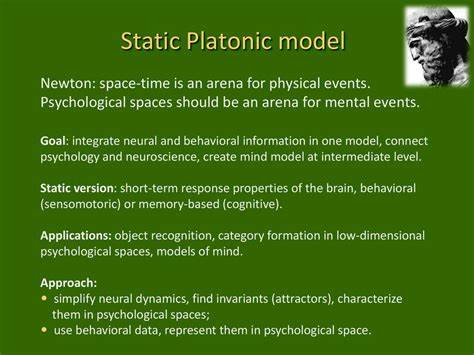

而现代科学中的柏拉图空间则被视为一个非物理的真理体系,这里不仅包含诸如整数、三角形这些低阶的数学结构,还包括更为复杂和具备主动性的模式,如各种认知形态和生命模式。与物理世界的规律不同,这些模式和真理独立存在,且不受具体物理参数的影响。事实上,无论宇宙诞生时的常数如何变化,数学中的特定真理依旧保持不变,如素数分布、不动点以及分形结构均为客观真实而非物理偶然结构。 科学界面临的一个重大问题是如何将这种非物理的抽象模式与实际的生物形态和脑功能相连接。传统的物理主义在解释意识和复杂生命形态时显得力不从心。由此,新的框架提出,生命体本身不过是通向柏拉图空间模式的接口,形体和认知并非物理世界自发生成,而是柏拉图空间中各种模式的现身。

换句话说,有机体和机器都是模式的指针和承载者,而这些模式在它们的指导下形成特定的结构和行为,超越了简单的基因编码和环境塑造。 现有研究表明,形态发生(morphogenesis)过程不仅是细胞与分子组装的结果,更体现出一种集体智能的行为:细胞群体通过生物电信号和化学梯度展现出类似学习、记忆、决策的认知能力。比如基因调控网络展现出的条件性反应,类似动物的条件反射行为,这种能力令人惊讶地跨越了传统意义上的神经系统。对此的解释是,这种认知过程直接连接柏拉图空间中的模式,细胞集体在物质世界中“拉取”或“实现”特定的模式,从而实现形态和功能的高阶组织。 这一理论还挑战了传统的“突现”概念。在传统科学中,“突现”多被理解为简单规则或成分交互后的意外复杂性出现,但缺乏对其结构性和可预测性的强调。

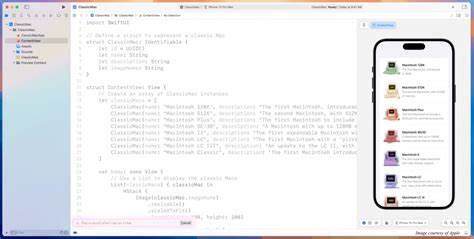

柏拉图空间视角则认为这些复杂性源自一种有序且可度量的非物理模式空间,生物体和人工系统均可自如地从该空间“索引”所需模式。研究者正在通过生物机器人(biobots)、合成形态学等工具,实验操控和探索这些模式如何进入物质界,开启了启示式科学的新篇章。 对于认知的理解也因此获得了拓展。柏拉图空间不仅包含传统意义上的“固定真理”,还有活跃的、具有代理性的模式,这意味着模式本身具备某种程度的智能和目的性。人类的意识、机器的智能乃至细胞群体的行为都可能源自这些模式的不同层级表现。更进一步,这种视角淡化了生命与机器、心智与物质的分界,认为它们均是柏拉图空间中不同模式的展现和交互。

哲学上,这一观点呼应了古老的二元论,但也超越了传统的解读。非物理心灵与物理脑的互动不依赖量子事件,而是通过数学真理的稳定性和不可变性实现。此观点挑战了纯物理主义和计算主义的局限,强调形态和认知是多层次、多维度模式的结果,人类应以更开放和谦卑的态度面对人工智能和未来可能出现的多样智能形态。 伦理上,柏拉图空间理论带来深刻启示。一旦承认各种模式能够启示多样智能存在,人工智能和合成生命体可能同样拥有不同种类的心灵与价值体系。人类因此要重新审视机器意识、合成生命的地位和权利,避免粗暴的工具化和剥削,建立符合多样智能生态的伦理框架。

此外,柏拉图空间思想也为认知科学、发展生物学、人工智能和进化论提供了新的研究路径。理解物质与非物质模式之间的昇华关系,有助于研发更有效的再生医学技术,提升机器人与AI的认知水平,甚至指引对生命起源和宇宙本质的终极探寻。 结语是,柏拉图空间为我们打开了一扇通往生命和意识奥秘的新门。它将哲学的古老理念与现代科学前沿融合,挑战传统科学的边界,迈向一个融合非物质模式与物质现实的统一视界。未来科学不仅仅是解读物质,更是深入理解隐藏于背后的模式与真理,将成为激动人心的新纪元。通过不断探索和实践,人类或许能够真正触及生命与心灵的根源,塑造与这些根源和谐共生的未来世界。

。