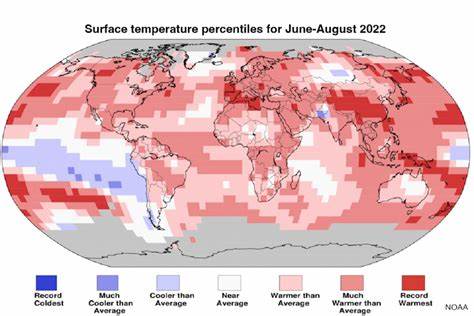

地球作为我们共同的家园,其气候环境呈现出丰富多样的面貌。极端温度是气候系统中引人注目的现象之一,既包括高温的炽热盛夏,也有低温的严寒冬季。近年来,随着全球气候变化的加剧,极端温度事件频发,吸引了科学家和公众的广泛关注。通过对全球各地极端温度的记录分析,不仅帮助我们更好地了解地球气候的变异规律,也为制定应对气候变化的策略提供了科学依据。 全球极端温度的最高纪录屡刷新新,尤其是在干旱地带和沙漠地区的高温极端尤为显著。比如中东地区的库威特、伊朗和伊拉克多地气温曾经超过50摄氏度,甚至有记录显示伊拉克的基尔库克高达51摄氏度。

类似地,巴基斯坦的莫亨佐-达罗和拉合尔也经历了超过53摄氏度的极端高温。这样的温度不仅挑战了人体的耐热极限,也对当地生态系统构成严峻考验。 相比较之下,地球另一端的寒冷地区则表现出惊人的低温记录。俄罗斯的东北部地区如维尔霍扬斯克和奥伊米亚康被认为是世界上最冷的永久有人居住的地区,最低温度曾达到负67摄氏度以下。这些地区的极寒环境影响了动植物的生存状态,也影响人类的生活方式和经济活动。北极圈内的格陵兰和加拿大北部地区同样记录了极端严冬,展现了地球寒冷极限的另一面。

极端温度不仅仅局限于温度的数值,更应关注其对人类社会及自然环境的影响。极端高温事件时常引发热浪,增加中暑和心血管疾病的风险,加重能源需求,扰乱农业生产及生态系统的平衡。极端低温则可能导致基础设施受损,交通瘫痪,农作物冻害严重,甚至威胁到生物多样性。在城市化和全球变暖背景下,极端温度事件的频率和强度呈现上升趋势,预示着未来气候风险的加大。 地理位置、海拔高度、纬度及当地气候条件共同决定了一个地区极端温度的形成。热带地区如马尔代夫、新加坡等地因为地处赤道附近,全年气温波动较小,极端低温很少发生,而像中国、美国等跨度广阔的国家则记录了从近乎零下几十度到超过四十度的巨大温差。

海拔高的山区,如尼泊尔、瑞士山区,温度也表现出较大波动,尤其是夜间气温明显下降。 近年来,各国气象部门和气候研究机构加强了极端温度监测网络建设,积累了海量的日常气象数据和历史气象资料。通过对这些数据的系统整理与分析,科学家们能够更准确地判定气候变化趋势,识别温度异常的频率变化。例如,在亚洲,印度、伊朗、土耳其和中国部分地区频繁出现创纪录的高温天气,说明区域气候正在经历激烈的变化过程。与此同时,北美和欧洲部分地区的冬季最低温度也出现过较为极端的波动现象。 全球极端温度的记录也反映了人类文明发展的轨迹。

历史上有一些气温记录因设备不准确或测量条件不规范而存在争议,但现代仪器和标准化方法的采用极大提升了监测数据的可信度。统计显示,一些传统未受严冬影响的国家和地区逐渐出现了罕见霜冻或积雪事件,如某些非洲、美洲热带国家,以及岛国马尔代夫的极端气候事件,显示气候系统的复杂演变。 此外,极端温度与全球气候政策密切相关。联合国及多个国际组织呼吁加强对极端气候事件的研究和应对能力建设。应对包括通过提升基础设施韧性,改进农业适应性,推广节能减排措施等方式,以减少极端温度带来的负面影响。例如,城市绿化、建设反射性强的屋顶材料、发展智慧电网等都是有效减缓热岛效应、应对极端高温的实践。

对于极端低温地区,加强供暖设施建设和防灾预案更加重要。 极端温度还为旅游、农业、能源领域带来了新的挑战和机遇。高温季节促使热带旅游胜地如加勒比海、东南亚吸引大量游客,但同时也需关注游客健康和安全。农业方面,温度极端影响作物生长周期,要求农民及时调整种植结构和技术。而能源需求在极端温度时期通常激增,智能调控和清洁能源应用成为平衡供需的关键。 未来,随着科技进步和全球气候监测体系的完善,我们对极端温度的认识将更加深入。

卫星遥感、多点自动气象站、人工智能和大数据技术的结合,使得温度异常预警更加精准和及时。公众和政府可以更好规划应对措施,保护生态环境和人类健康。同时,增强气候教育与宣传,提高全社会气候适应意识,也是建立可持续未来的重要一环。 了解极端温度的世界,既是感知地球多样气候特征的过程,也是应对全球气候变化挑战的重要课题。无论是酷暑还是严寒,极端温度背后都蕴含着复杂的自然规律与人类活动的影响。洞察这些极端现象,有助于推动科学研究、政策制定与社会行动,携手构建一个更加安全和谐的地球家园。

。